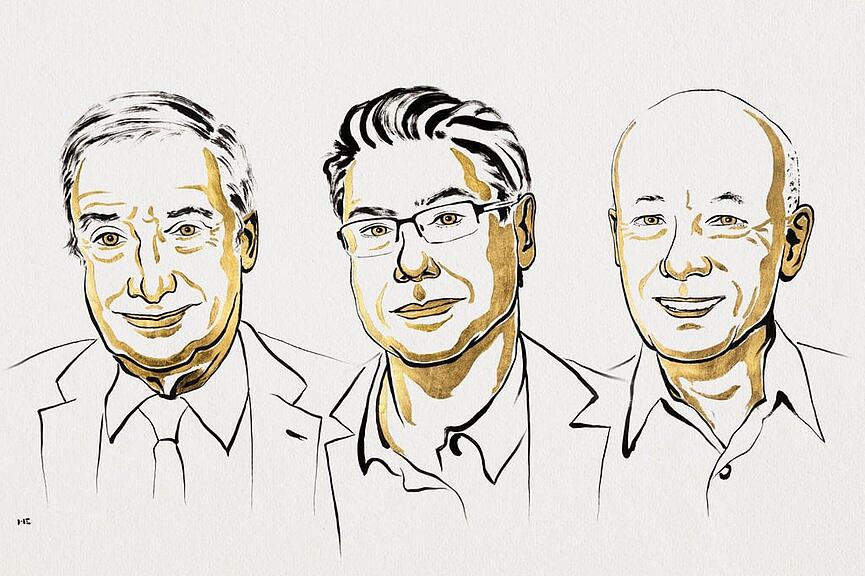

Der israelisch-amerikanische Wirtschaftshistoriker Joel Mokyr sowie die Wachstumsforscher Philippe Aghion und Peter Howitt haben den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhalten. Dies hat die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag in Stockholm verkündet. Sie bekommen den Nobelpreis für ihre Arbeiten zu Entstehung und Zerstörung im Wirtschaftsleben.

Mokyr, der an der Northwestern University in den USA lehrt, wurde für die «Identifikation der Voraussetzungen für nachhaltiges Wachstum durch technologischen Fortschritt» ausgezeichnet. Die andere Hälfte des Preises bekommen der Franzose Philippe Aghion und der Kanadier Peter Howitt für «ihre Theorien zum nachhaltigen Wachstum durch kreative Zerstörung».

Wie immer versucht die Akademie darzulegen, welche Bedeutung die ausgezeichnete Forschung für aktuelle wirtschaftspolitische Fragen haben. Dabei fallen besonders zwei Warnungen auf, welche die Akademie aus den Arbeiten der neuen Nobelpreisträger ableitet. Beide sind äusserst relevant für die US-Techgiganten wie Meta, Apple, Alphabet und Amazon sowie den vor allem von ihnen angetriebenen Börsenboom der künstlichen Intelligenz.

«Das weitere Wirtschaftswachstum kann dadurch gefährdet werden, dass einige wenige Unternehmen den Markt dominieren dürfen», schreibt die Akademie unter Bezugnahme auf das in den letzten Jahrzehnten eher enttäuschende Wirtschaftswachstum. Das berühmteste Beispiel für solche dominierenden Unternehmen sind eben die Tech-Konzerne. Die Kritik an ihnen ist allerdings alles andere als neu.

In einer 2019 erschienen Studie bezeichnet der Wirtschaftsprofessor David Dorn diese Konzerne als «Superstarfirmen». Ihre Grösse und ihren Erfolg verdanken sie weniger der eigenen Leistung. Sie profitieren davon, dass es in der digitalen Welt eine Tendenz hin zu natürlichen Monopolen gibt: Die Grossen werden grösser.

Die Menschen gehen lieber dorthin, wo schon viele andere Menschen sind, weil diese Ballung ihnen mehr Kontakte ermöglicht auf einem Sozialen Medium wie Facebook oder die besseren Suchergebnisse auf einem Shopping Portal wie Amazon. Neustarter haben keine Chance. Die Superstars nutzen ihre Macht, um tiefere Löhne zu zahlen.

Neu ist die Kritik nicht, aber sie wird fundamentaler. So erhielt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron während seiner Rede zum 35. Jahrestag der Deutschen Einheit den meisten Applaus, als er die Sozialen Medien kritisierte: «Wir sind naiv, wenn wir unseren öffentlichen Raum sozialen Netzwerken anvertrauen, die von amerikanischen Unternehmern oder chinesischen Konzernen kontrolliert werden, die kein Interesse am Überleben unserer Demokratien haben.»

Die zweite warnende Aussage lautete: «Wachstum auf Grundlage des technologischen Wandels schafft nicht nur Gewinner, sondern auch Verlierer. Neue Technologien ersetzen alte und können bestehende Strukturen zerstören.» Dabei erwähnt die Akademie zwar das aktuelle Börsenhoch in den USA nicht, doch die zerstörerische Wut neuer Technologie ist dafür durchaus eine Gefahr.

Denn zurzeit hebt der KI-Boom in den USA auch die Aktien von Konzernen stark an, die ihre Geschäftsmodelle lange vor der Ankunft von künstlicher Intelligenz aufgebaut haben. Dazu zählt beispielsweise Meta, dem Facebook und Instagram gehören. Das Einkaufsportal Amazon. Und Alphabet, dem die Suchmaschine Google gehört. Alle geben sie für die KI zig Milliarden aus, um neue Datenzentren und die dazu gehörende Stromversorgung zu bauen.

Doch das heisst lange nicht, dass sie auch zu den Gewinnern der KI gehören werden. Bei neuen Technologien sind es oft Neustarter oder Nachzügler, welche ihre Strukturen gänzlich entlang der neuen Technologie aufbauen und so bestehende Strukturen zerstören, wie die Nobel-Akademie warnt. Amazon oder Meta waren solche Neustarter. Google oder Netflix folgten erst auf Pioniere des Dotcom- oder Telekom-Booms, die untergingen oder weniger erfolgreich waren. Zuvor hatten sie jedoch die Glasfasernetze gebaut, auf denen Google&Co. später ihren Erfolg aufbauten.

Und auch wenn Meta, Amazon oder Alphabet