Die Trump-Administration hat soeben 39 Prozent Zölle auf Schweizer Produkte verhängt. Es ist eine brutale Erinnerung: Wer sich einseitig von einem einzigen Wirtschaftsblock abhängig macht, ist dessen Gesetzen ausgeliefert. Die Schweiz bezeichnet sich gerne als weltoffen, doch allzu oft schaut sie nur in dieselbe Richtung. Dabei haben wir eine riesige Chance vor Augen, die wir kaum nutzen: unsere französischsprachige Verankerung.

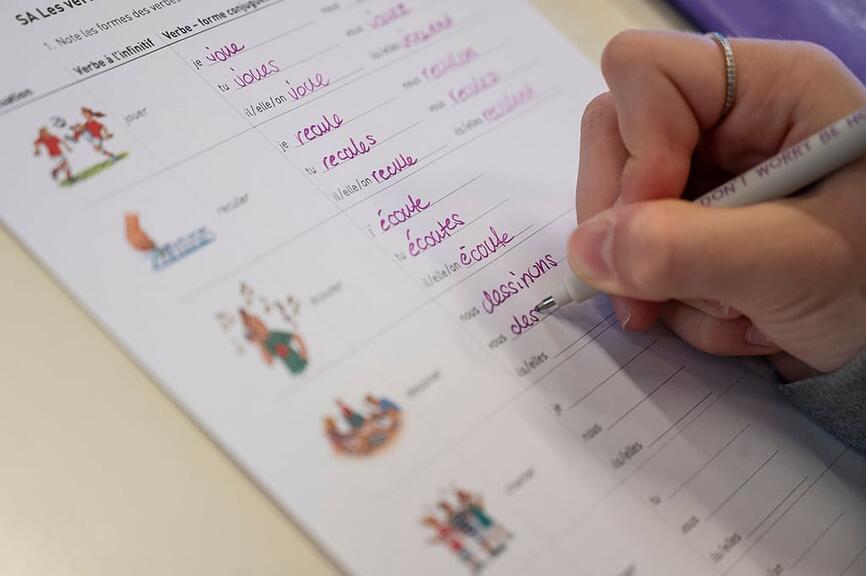

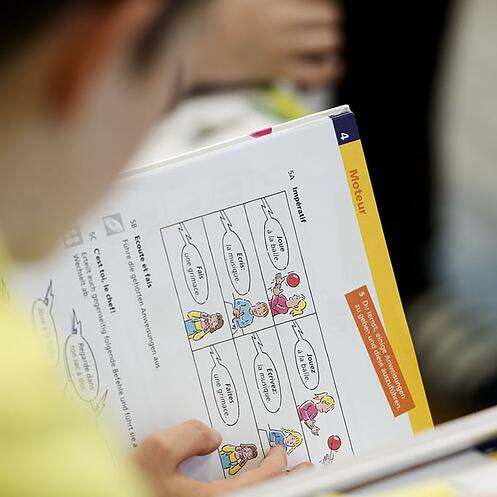

Im Verlauf des Septembers haben die Parlamente von Zürich und St.Gallen beschlossen, den Französischunterricht auf die Sekundarstufe zu verschieben – mit der Begründung, die Sprache sei in der Primarschule zu schwierig zu erlernen. Als ehemaliger Französischlehrer kann ich darüber nur staunen – oder besser gesagt: mich empören.

Diese Haltung beruht weniger auf wissenschaftlichen Fakten als auf vereinfachenden Meinungen. Doch sie steht im Einklang mit einem breiteren Trend: Viele Deutschschweizer Kantone denken darüber nach, Französisch zugunsten von Englisch nach hinten zu schieben.

Tatsächlich verbindet uns die französische Sprache mit der Frankophonie – einer geopolitischen Kraft, die in der Schweiz unterschätzt wird. Mit 321 Millionen Sprecherinnen und Sprechern ist Französisch ein Schlüssel zu wachsenden Märkten, zu neuen Partnerschaften und zu Einflussnetzwerken. Die Sprache ist auf allen Kontinenten präsent, und gerade in Afrika bleibt sie eine wichtige Referenz. Man darf nicht vergessen: Das grösste frankophone Land der Welt ist nicht Frankreich, sondern die Demokratische Republik Kongo mit 100 Millionen Einwohnern.

Die Realität ist, dass diese Sprache keineswegs im Niedergang begriffen ist, sondern sich dynamisch ausweitet. Die Zahlen sprechen für sich: Französisch ist die fünfthäufigste Sprache der Welt, und 60 Prozent seiner Sprecherinnen und Sprecher sind jünger als 30 Jahre. Seien wir ehrlich: Deutsch ist eine bedeutende Kultur- und Wirtschaftssprache, bleibt aber auf Mitteleuropa fokussiert. Schweizerdeutsch ist ein identitärer Schatz, aber eben ausschliesslich lokal. Französisch hingegen überschreitet Grenzen. Es verbindet uns mit Afrika, Kanada, der Karibik, dem Pazifik – mit Räumen also, in denen die Zukunft bereits verhandelt wird.

Diesen Sommer habe ich den Kanton Waadt an der 50. Tagung der Parlamentarischen Versammlung der Frankophonie in Paris vertreten. 95 Parlamente aus fünf Kontinenten waren eingeladen. Dort habe ich eine lebendige Frankophonie erlebt, die auf Fortschritt und Zusammenarbeit setzt: eine Friedensresolution zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Ruanda, Erasmus-Programme in der Frankophonie mit 200 Institutionen in 65 Ländern, neue wirtschaftliche Partnerschaften, Projekte zu Frauenrechten, Bildung, Umwelt und vieles mehr.

Überall zeigte sich: Unsere Unterschiede werden zu gemeinsamen Stärken. Am meisten beeindruckte mich jedoch der Wille, zusammenzuarbeiten, die Narben des Kolonialismus zu überwinden und eine gemeinsame Zukunft zu gestalten, von der alle Beteiligten profitieren.

Und während sich die Frankophonie dynamisch organisiert, diskutieren wir in der Schweiz noch immer über den Sinn, unsere eigene Landessprache zu lernen! Es ist höchste Zeit, die Augen zu öffnen: Frankophonie ist keine Nostalgie, sondern ein strategisches Werkzeug. Ein ökonomischer Vorteil. Eine kulturelle Brücke. In einer Welt, die sich hinter Mauern und Zöllen abschottet, baut sie Brücken.

Darum: Hören wir auf, Französisch als eine Marotte der Westschweiz abzutun. Es ist eine Weltsprache, die fünf Kontinente verbindet und rasant wächst. Die geopolitischen Karten werden neu gemischt – und die Frankophonie ist einer der wenigen Räume, in denen der Multilateralismus vorankommt. In diesem Kontext bedeutet die Verzögerung des Französischunterrichts schlicht fehlende Weitsicht. Es heisst, den entscheidenden Vorteil unseres Landes zu missachten: seine sprachliche Vielfalt. Schweizerisch sein heisst mehrsprachig sein. Und genau diese Stärke müssen wir heute pflegen!

* Vincent Bonvin ist Grossrat des Kantons Waadt und Mitglied der Parlamentarischen Versammlung der Frankophonie.