Herr Mosebach, als Papst Franziskus starb und Papst Leo gewählt wurde, waren Sie in Rom, um an einem Roman zu arbeiten. War die Atmosphäre in der Heiligen Stadt eine andere als sonst?

Martin Mosebach: Es ist ja ein heiliges Jahr, und so befindet sich Rom ohnehin in einer Art Ausnahmezustand; die Stadt ist von Menschen überschwemmt. Nun konzentrierte sich das noch in gesteigertem Mass auf dem Petersplatz. Es war aber nicht so, dass die Stadt vibriert hätte. Der Tod Franziskus’ war ja lange erwartet worden, und er selbst hat alles dafür getan, die Ereignisse so stark wie möglich zu dämpfen. Ich sehe noch die Überführung der Kiste vor mir, in der er lag, auf so einem Truck. Das wirkte, als wäre ein Umzugsunternehmen am Werk.

Sie haben seinen Stil immer wieder kritisiert. Lag auch eine Art Eitelkeit in Franziskus’ forcierter Bescheidenheit?

Auf jeden Fall. Er setzte auf eine demonstrative Bescheidenheit, die mit seinem scharfen, diktatorischen Herrschaftsstil in einem merkwürdigen Gegensatz stand.

Was bleibt von seinem Pontifikat?

Das ist auch eines dieser verrückten Dinge an der Kirche: Wenn ein Papst weg ist, ist er weg. Man redet dann immer davon, wie schwer es der Neue haben wird. In Wahrheit aber ist er da, als wäre er schon immer da gewesen. Diese Fähigkeit der Kirche, ein vollkommen neues Gesicht anzunehmen, haben wir bei Franziskus gesehen, bei Benedikt XVI. und bei Johannes Paul II.

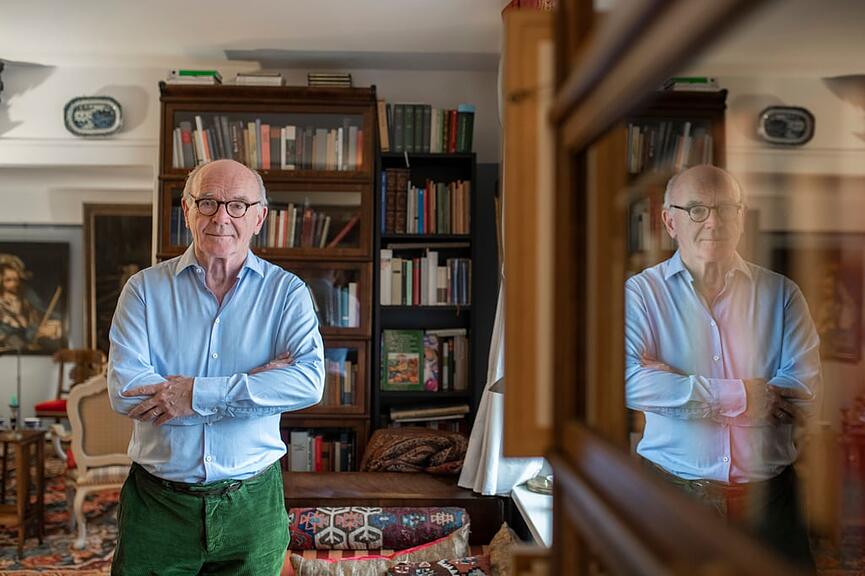

Ein Grandseigneur in der Etagenwohnung

Der Weg zu Martin Mosebach, 73, führt über eine Baustelle: Das Mehrfamilienhaus, in dem der Schriftsteller mit seiner Frau lebt, ein schmuckloser Nachkriegsbau am Rand des Frankfurter Westends, wird gerade renoviert. Hinter der Wohnungstür ist eine andere Welt: Bilder aus dem 19. Jahrhundert und antike Möbel füllen die Räume, die dafür eigentlich etwas zu eng und zu niedrig sind. Seit rund sechs Jahren leben die Mosebachs hier, seit ihre damalige Wohnung an einem Dreikönigstag ausbrannte, nachdem der Christbaum Feuer gefangen hatte.

Den Verlust eines Bildes, das damals verbrannte, beschreibt der Autor in seinem Roman «Taube und Wildente». Auch Mosebachs jüngstes Werk, «Die Richtige» (DTV, München 2025, 352 S., Fr. 36.90), handelt von Kunst: Es geht darin um einen Maler, um Geld, Macht und eine Dreiecksgeschichte. Mosebach schenkt Tee aus einer silbernen Kanne ein, einen rauchigen Lapsang Souchong aus China. Nach dessen Genuss, so sagt er, komme einem jeder andere Tee fad vor. (hfm)

Was erwarten Sie von Leo XIV.?

Welchen Kurs er verfolgen wird, werden wir sehen, wenn er die ersten personalpolitischen Entscheidungen fällt: ob er den Kardinalstaatssekretär Parolin im Amt belässt, den Ritenpräfekten Kardinal Roche und den Glaubenspräfekten Kardinal Fernández. Ich vermute, Leo wird all das sehr behutsam angehen und keineswegs den Eindruck scharfer Brüche hervorrufen wollen. Die könnten aber noch kommen, und sie werden wahrscheinlich auch kommen.

Mir fällt auf, dass alle ihn gut zu finden scheinen: Franziskus-Katholiken sehen in ihm den Trump- und Kapitalismuskritiker, Konservative freuen sich, dass er die alten Prachtgewänder trägt und wieder in den Palast einziehen will. Er scheint eine ideale Projektionsfläche zu sein.

Er hat es tatsächlich geschafft, auf allen Seiten gleichermassen positive Erwartungen zu wecken. Das ist verblüffend, zumal wenn man bedenkt, dass Franziskus eine tiefe Spaltung zwischen der europäischen und der afrikanischen Kirche bewirkt hat. Das spielt nun keine Rolle mehr; es ist, als wäre das Krisenhafte in der Kirche verschwunden. Es mag zurückkommen, doch traut man Leo zu, die Spaltung zu überwinden.

Anders als sein Vorgänger wählte er einen althergebrachten Papstnamen. Zeigt sich auch darin ein Bruch?

Natürlich. Er knüpft damit an Benedikt XVI. an, der wiederum auf Benedikt XV. Bezug genommen hatte, den Papst des Ersten Weltkriegs, der versöhnen wollte. Und er nimmt auf Leo XIII. Bezug, der ein grosser Papst war und nicht nur die berühmte Sozialenzyklika geschrieben hat, sondern auch ein Dichter war und als grosser Versöhner die Kulturkämpfe in Deutschland, Frankreich und Italien beruhigt hat.

Benedikt XVI. galt als bedeutender Intellektueller, Franziskus nicht. Wie ist Leo in dieser Hinsicht einzuschätzen?

Es gibt kein Buch von Papst Leo, das ist also schwer zu sagen. Sein Leben scheint eher praktisch gewesen zu sein, er war Bischof in Peru, Prokurator und Verwalter. Er hat in einem sehr armen Bistum gelernt, zu improvisieren. Die Reden, die er bisher gehalten hat, kann er nicht vollständig selbst geschrieben haben, denn dafür fehlte schlicht die Zeit. Sprachlich sind sie ausserordentlich schön und theologisch bedeutend. Er hat sich also einen sehr guten Gehilfen ausgesucht. Am wichtigsten fand ich die Rede, die er vor den Orthodoxen gehalten hat, sein Bekenntnis zum Mysterium in der Liturgie. Seine erste Ansprache vor den Kardinälen war eine christozentrische Rede: Jesus ist Gottes Sohn. Für die Kirche ist das eigentlich eine Selbstverständlichkeit, in der heutigen westlichen Theologie aber nicht mehr. Das war ein deutliches Zeichen.

Setzen Sie als konservativer Katholik Hoffnungen in Leo?

Ein Papst kann gar nicht so viel machen, das ist auch eine der Erfahrungen des Pontifikats von Franziskus.

«Ich bin nur der Papst», wie Pius X. einmal gesagt hat …

… nachdem er aufgefordert worden war, den Namen des heiligen Josef in den Römischen Kanon, das Kernstück der heiligen Messe, aufzunehmen. Er wollte damit ausdrücken, dass die Tradition über dem Papst steht. Auf sie bezieht er sich, aus ihr stammt seine Autorität. Sie kommt nicht aus seiner Person, sondern aus dem, was er vertritt, garantiert und schützt. Die Tradition ist wichtiger als der Papst.

Auch was Leos Herkunft betrifft, kann man einiges in ihn hineinlesen: Für die einen ist er der Papst aus Chicago, für die anderen ein Lateinamerikaner. Welche Bedeutung hat das?

Dass er in Peru gewesen ist, spielt sicher eine grosse Rolle, auch wenn er mittlerweile seit zwölf Jahren in Rom lebt. In Lateinamerika wird man ihn nicht als den typischen Gringo wahrnehmen. Ich bin allerdings kein Vatikanologe und weiss also nicht, was bei seiner Wahl entscheidend war. Wie viele hatte ich seinen Namen vorher noch nie gehört, auch wenn manche nun sagen, er sei ein Geheimtipp gewesen. Franziskus hat ihn erst vor zwei Jahren zum Kardinal ernannt und damit wählbar gemacht; man muss wohl sagen, Robert Prevost sei in letzter Minute von Franziskus ins Spiel gebracht worden. So gesehen könnte man ihn für einen Wunschkandidaten Franziskus’ halten.

Was ist die grösste Herausforderung, vor der Leo steht? Wohl schon, die Weltkirche zwischen Asien und Afrika einerseits und Europa andererseits zusammenzuhalten?

Auf jeden Fall, wobei die Europäer lernen müssen, bescheiden zu werden. Das ganze Mittelalter hindurch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein hat Europa eine dominante Rolle in der Weltkirche gespielt. Die grossen Theologien sind hier entstanden, die grosse sakrale Architektur und natürlich auch die sakrale Musik. Aber diese Zeiten sind vorbei; die Kirche hat in Europa an Anziehungskraft verloren, was zu einem nicht geringen Teil selbst verschuldet ist. In anderen Weltteilen wächst sie, und so werden die afrikanische und die asiatische Kirche bald bedeutender sein als die europäische. Aus Europa kommen keine geistigen Impulse mehr. Wenn Sie hier in eine Messe gehen, wird diese jetzt schon oft von einem afrikanischen oder indischen Priester zelebriert. Es ist für die Zukunft der Kirche auch gar nicht so wichtig, ob sie in Europa noch eine grosse Rolle spielt.

Sie haben vor einigen Jahren einen Essay geschrieben, in dem Sie sich einen chinesischen Papst gewünscht haben. Sie meinten, einer aus einer Märtyrerkirche würde der Kirche guttun.

Das war so eine Gedankenspielerei von mir: ein Papst, der nicht in Talkshows gesessen hat, sondern im Gefängnis und der damit ein Zeugnis seines Glaubens abgelegt hat. Einer, der nicht einer satten, zufriedenen und grossen Organisation entstammt, die ihn rundum existenziell abgefedert hat. Also einer aus einer wachsenden, aber eben auch aus einer an Anfechtungen wachsenden Kirche.

Hier in Deutschland, aber auch in der Schweiz, erlebt die Kirche ja ebenfalls Anfechtungen, wenn auch ganz anderer Art.

Im Gefängnis sitzt man als Kirchenvertreter noch nicht, aber man wird entweder ignoriert oder lächerlich gemacht. Das ist auch eine Herausforderung, und ich glaube, die deutsche Kirche hat noch nicht einmal in Ansätzen verstanden, worin diese besteht. Sie glaubt noch immer, sich wie eine Partei oder Gewerkschaft organisieren und dabei auf dem neusten politischen Stand sein zu müssen. Wenn sich die CDU eine Frauenquote verordnet, müssen wir das auch tun und so weiter. Die Kirche erkennt gar nicht mehr, dass sie etwas vollkommen anderes ist als eine politische Körperschaft.

Würde man hier in Westeuropa einen Passanten fragen, was er für das grösste Problem der Kirche hält, würde er wohl die sexuellen Missbrauchsskandale nennen.

Ich denke auch, dass das viele Leute beschäftigt. Für die Kirche ist Missbrauch durch Geistliche sehr viel schlimmer als etwa für einen Sportverein, weil der missbrauchende Priester das Verhältnis des Jugendlichen zur Kirche irreparabel zerstören kann.

Viele würden wohl sagen, das Zölibat spiele dabei eine grosse Rolle. Sie meinen dagegen, es sei der Geist, der mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil Einzug in die Kirche gehalten habe.

Missbrauch hat es immer gegeben, aber nach 1968 kam es verstärkt zu Fällen in der Kirche. Vorher hatte die Kirche Missbrauchstäter noch sehr hart bestraft. Die entsprechenden Regeln wurden mit dem Zweiten Vatikanum zwar nicht abgeschafft, aber man wendete sie nicht mehr an. Die Kirche wollte nun barmherzig sein, und barmherzig ist man mit dem Sünder, nicht mit dem Opfer, denn das Opfer braucht Gerechtigkeit, keine Barmherzigkeit. Vor dem Konzil gab es Priestergefängnisse und Rituale, um Priester oder Bischöfe ihres Amtes zu entheben. Man stiess sie in einem öffentlichen Verfahren aus, also regelrecht in Schanden. Die Kirche wollte so auch ihr Recht, über die eigenen Leute zu urteilen, gegenüber dem Staat verteidigen. Sie konnte es sich nicht leisten, nachlässig zu erscheinen.

Während die Kirche laufend Mitglieder verliert, gewinnt die alte, lateinische Messe, die auch Sie besuchen, angeblich an Zulauf.

Das beobachte ich auch, wobei das zahlenmässig aufs Ganze gesehen noch immer unbedeutend ist. Die Mehrheitskirche muss in Deutschland jetzt noch keine Angst haben, von den Traditionalisten übernommen zu werden, aber die Traditionsfreunde sind hoch engagiert und gebildet, und in zwanzig bis dreissig Jahren wird man merken, dass die wenigen, die heute noch Priester werden, zu einem sehr hohen Prozentsatz traditionell denken. Wenn diese Priester fünfzig oder sechzig Jahre alt sind, wird es eine andere Kirche sein. In Frankreich sieht es jetzt schon anders aus.

Also wird eine kleinere, konservativere und aktivere Kirche entstehen, während sich der Karteileichen-Katholizismus verflüchtigt?

Vor allem wird eine Kirche entstehen, die sich auf ihre Wurzeln und ihre Aufgabe besinnt, nämlich die Repräsentanz des Übernatürlichen: ein rückhaltloses Bekenntnis zur liturgischen Tradition, die durchaus im Gegensatz zur Mehrheitsgesellschaft die Anbetung in den Mittelpunkt stellt. Die gegenwärtigen Kirchenregenten versuchen natürlich, diesen Prozess zu behindern, aber er findet gleichwohl statt. Auch der Versuch Franziskus’, die alte Liturgie einzuschränken, hat zum genauen Gegenteil geführt: Er hat die Leute überhaupt erst darauf aufmerksam gemacht, und so sind sie erst recht hingegangen.

Sie haben ein Plädoyer für die alte Messe geschrieben, das den Titel «Häresie der Formlosigkeit» trägt. Was empfinden Sie an der neuen Messe als ketzerisch?

Die neue Messe, von der Sie reden, gibt es ja eigentlich gar nicht. Es gibt sehr viele neue Messen, je nachdem, wo man gerade hinkommt, wird man mal ein bisschen korrektere Priester finden und mal freigeistigere Freistil-Poeten. Jeder kann machen, was er will. Die Messe ist aber eine öffentliche Handlung der Kirche, kein privates Gebet. Das Wichtigste beim Liturgiestreit ist: Die Messreform war nicht imstande, den Katholiken den Glauben der Kirche unverkürzt zu vermitteln. Das ist ein unbestreitbares Faktum. Bei der überlieferten Liturgie ist hingegen völlig klar, worum es geht. Irrtümer über ihren sakralen Charakter sind unmöglich.

Es sollen nicht zuletzt junge Leute sein, die in die alte Messe strömen. Beobachten Sie das auch?

Ihr Anteil ist in der Tat relativ hoch. Und hier in der Frankfurter Innenstadt, in den Kirchen, die keine Gemeindekirchen sind, ist es oft eine sehr bunte Schar von Gläubigen: aus allen Teilen Europas, Afrikaner, aber auch einige Inder und Chinesen.

Spricht der übernationale Charakter der Kirche für die alte Messe? Kürzlich geriet ich eher zufällig in eine katholische Messe in Kopenhagen. Wäre sie auf Latein zelebriert worden, anstatt auf Dänisch, hätte ich auch nicht alles, aber doch etwas mehr verstanden.

Das ist ein praktischer, schöner Nebenaspekt der orthodoxen Messtheologie. Dass wir in einer Migrationsgesellschaft leben, spricht auch für die traditionelle Liturgie. Auch nationale Spannungen liessen sich durch sie abbauen: Früher trafen sich verschiedene Volksgruppen in der Kirche, heute gehen die Italiener in Südtirol in die italienische Messe und die Deutschen in die deutsche. Und in Katalonien besuchen die einen die katalanische, die anderen die kastilische Messe. So verschwindet der universelle Anspruch der Kirche.

Das Übernationale der Kirche sollte eigentlich auf viele attraktiv wirken. Lässt sich das Deutschsein als Katholik leichter ertragen?

Ich empfinde das so. Ich sehe mich auch, bevor ich mich als Deutscher sehe, zuerst als Sohn der Kirche. Die deutschen Katholiken dachten nie so stark national, weshalb Bismarck sie ja als potenzielle Vaterlandsverräter verdächtigte, als Ultramontane, für die der Papst auf der anderen Seite der Alpen der eigentliche Herr war und nicht der protestantische Kaiser in Berlin. Aber auch wenn das Deutschsein für mich an zweiter Stelle steht, bin ich meinem Land als Autor durch die deutsche Sprache unlösbar verbunden. Ein Dasein ausserhalb dieser Sprache kann ich mir nicht vorstellen.

Kommentare

Bitte beachten Sie unsere Richtlinien, die Kommentare werden von uns moderiert.

Zu diesem Thema wurden noch keine Kommentare geschrieben.