Martin Stuber

Martin Stuber

Martin Stuber

Martin Stuber

Martin Stuber

Martin Stuber

Martin Stuber

Martin Stuber

Martin Stuber

Martin Stuber

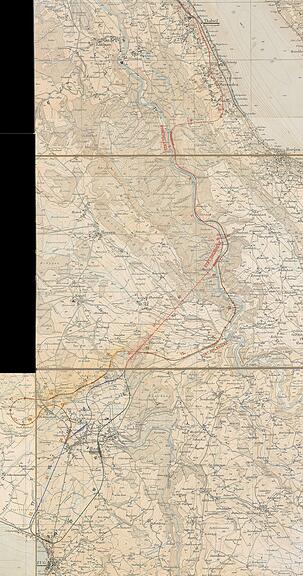

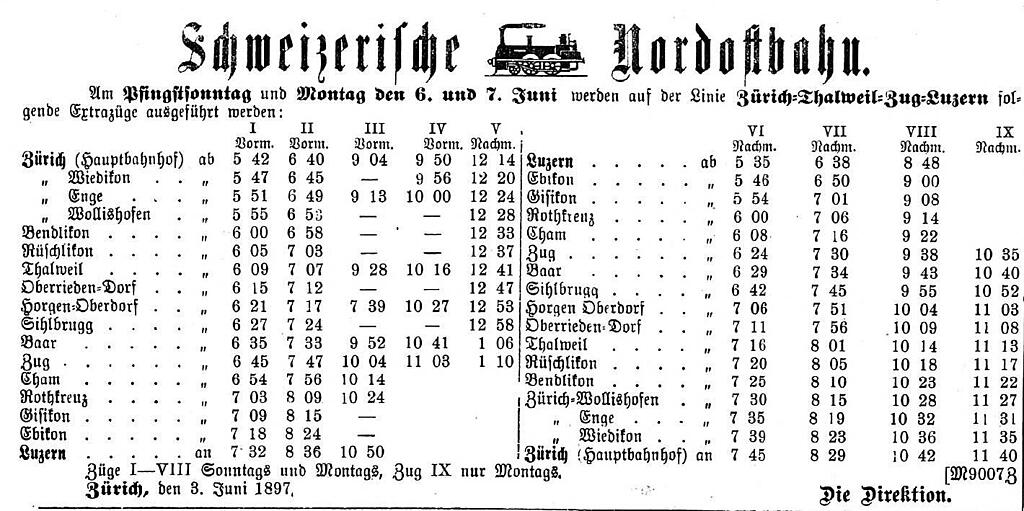

Im Juni 1890 wurde von der Bundesversammlung – nach langem Seilziehen mit ungewissem Ausgang – die Konzession Sihlbrücke-Zug erteilt und die Gotthardbahn (G.B.) zum Bau der Gotthard–Zufahrtslinien Goldau–Zug und Goldau–Immensee verpflichtet. Vorgesehen war eine Inbetriebnahme spätestens 1894.

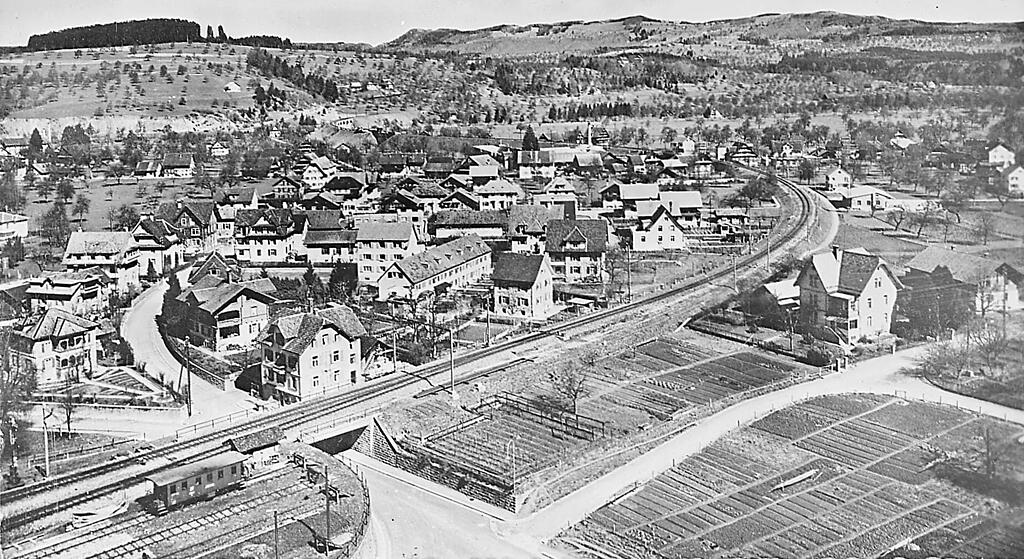

Schliesslich dauerte es fast doppelt so lange – am 1.6.1897 wurden die Strecke «Thalweil–Zug–Goldau» und die Bahnhöfe Zug, Baar und Walchwil in Betrieb genommen.

Die N.O.B. baut doch

Im September 1890 beschloss die Direktion der Nordostbahn (N.O.B.) die «Annahme der Bundeskonzession für diese Linie unter gewissen Bedingungen» – sprich, dass die Linie einspurig zu bauen sei, ansonsten die Konzession zurückgegeben werde. Der Geschäftsbericht erläutert, es «wurden die Tracéstudien durch ein besonderes Personal alsbald aufgenommen und (…) verschiedene Varianten studiert und bearbeitet. Es handelte sich hauptsächlich um die Frage, ob die Wasserscheide bei der Sihlbrücke offen zu überschreiten, oder ob ein längerer Tunnel anzunehmen sei.» Ende Dezember 1890 wurde der Plan mit den verschiedenen Varianten dem Bundesrat vorgelegt, mit der Erwartung, dass sich dieser zu Gunsten des nun von der N.O.B. favorisierten Albistunnels ausspricht. Aber «Dessen Genehmigung verzögerte sich, weil seither das Komitee für die projektierte Eisenbahn St. Gallen–Zug erklärte, seine Linie vom Sihlthal an bis Zug an die unsrige anlehnen zu wollen», wie der Geschäftsbericht der N.O.B. feststellte.

Albistunnel zweispurig?

Die Grundsatzfrage, ob Albistunnel oder eine Linienführung ohne Tunnel über Sihlbrücke/Walterswil wurde relativ schnell entschieden. Am 21.1.1891 sprach sich der Zuger Regierungsrat für den Albistunnel aus «und wünscht möglichste Berücksichtigung der Berggemeinden bei Festsetzung der Bahnhofanlage in Baar», d.h. die Variante Ost. Drei Wochen später sprach sich eine Volksversammlung im Lindenhof in Baar «einmütig in Übereinstimmung mit dem von der Regierung eingenommenen Standpunkte für die kürzere Bahnlinie Thalweil Zug (Durchstich des Albis) aus», wie das Zuger Volksblatt berichtete. Aber über die Lage des Bahnhofes bestand an der Versammlung keine Einigkeit, und das sollte noch einige Jahre so bleiben in Baar. In einer Einsendung ein paar Tage später – heute wäre das ein Leserbrief – wird ausführlich über diese Volksversammlung berichtet, und der anonyme Baarer Einsender (damals waren sowohl redaktionelle Artikel wie auch Einsendungen sehr oft ohne Angabe des Verfassers!) kommt in düsterer Vorahnung zum Schluss: «Komme es wie es wolle, wenn wir nur einmal zu einem Bahnhof kommen.»

Am 7.3.1891 lud der Vorsteher des Eidgenössischen Departementes für Eisenbahn und Post (EDEP) die Regierungen von Zürich und Zug, die N.O.B. und die Komitees für eine Sihlthallinie und die Linie St. Gallen–Zug zu einer Konferenz nach Bern ein. Zwar wurde die Frage des Albistunnel geklärt – alle dafür. Aber nun verlangten die St. Galler zur Anpassung ihrer Pläne Aufschub, der ihnen auch gewährt wurde. Sie mussten ihr «Tracé» von Pfäffikon–Samstagern herkommend nun bis zum Nordportal des Albistunnels führen.

Was nun wiederum den zuständigen Bundesrat Welti dazu bewog, die 2-spurige Ausführung des Albistunnels zu verlangen, da in diesem Fall Verkehr aus dem Sihltal, von Zürich her und von Pfäffikon her durch den Tunnel musste. Die N.O.B. erklärte, dass sie diesfalls auf die Konzession verzichten würde, sie beharrte wegen der Kosten auf einspuriger Ausführung. In Zug war man gespalten in dieser Frage – zwar wurde der 2-Spur-Ausbau befürwortet, aber die Befürchtung war gross, dass damit der Bau der Linie Thalwil–Zug massiv verzögert oder sogar verhindert werde. Schliesslich intervenierte der Zuger Regierungsrat bei Welti zu Gunsten der Einspurausführung. Anfang September 1891 entschied Bundesrat Welti in diesem Sinne – explizit mit dem Hinweis, dass er keine weiteren Verzögerungen wünscht. Gleichzeitig genehmigte er auch das generelle Projekt «Thalweil–Zug». Das St. Galler Projekt, welches im Juni desselben Jahres die Konzession des Bundesparlamentes erhalten hatte, wurde noch einige Jahre weiterverfolgt, am Schluss mit einer Linienführung Pfäffikon–Horgen mit einem eigenen Tunnel ins Sihltal (!) – dann ging dem Projekt der finanzielle Schnauf aus.

Albistunnel 3 Jahre ungenutzt

Nun machte die N.O.B. mit dem Albistunnel vorwärts – sie rechnete damit, dass dieses Bauwerk am meisten Zeit benötigen würde. Weil das Südportal des Albistunnels, welches in der Litti den Zuger Boden erreichte, die weitere Linienführung im Zugerland und vor allem die Lage der Bahnhöfe Zug und Baar nicht präjudizierte, gab es dagegen keine Einwände. Am 12.12.1891 wurden in der Schweizerischen Bauzeitung «die Unterbau-Arbeiten des 2. Baulooses der Linie Thalweil–Zug mit dem grossen Albistunnel von 3340 m Länge im Betrage von 3’556’800 Fr. hiemit zur freien Bewerbung im Submissionswege ausgeschrieben.» Den Zuschlag erhielt der Zuger Tunnelbauer Franz Vital Lusser, der sich beim Bau des Gotthardtunnels und der Gotthardstrecke einen Namen gemacht und die günstigste Offerte eingereicht hatte. Der Bau kam planmässig voran und der Durchstich des damals zweitlängsten Tunnels in der Schweiz (!) wurde am 15.5.1894 in Baar gehörig gefeiert. Einige Monate danach war der Tunnel betriebsbereit – und stand einsam in der Landschaft, denn in der Litti ging es nicht mehr weiter, der Bau der weiterführenden Strecke war noch nicht einmal begonnen worden.

Wohin mit den Bahnhöfen?

Als Krux erwies sich der Bahnhof Zug. Die teilweise erbitterte Auseinandersetzung um die Position und Lage des Bahnhofes, welche sogar einen Bundesratsbeschluss nötig machte und jahrelang für viele rote Köpfe sorgte, ist bis heute wenig bekannt. Sie wirft ein Licht auf die damaligen Verhältnisse und Schwierigkeiten beim Bahnbau. Und weil die Lage des Zuger Bahnhofes die weitere Linienführung Richtung Norden und Süden bestimmte, blieb auch die Lage des Bahnhofs Baar im Ungewissen. Die Gotthardbahn schliesslich war über die Verzögerungen nicht unglücklich, denn sie wurde erst im Mai 1893 mit dem aufwendigen Doppelspur-Ausbau ihrer beiden Rampen von Immensee nach Göschenen und von Bellinzona nach Airolo fertig.

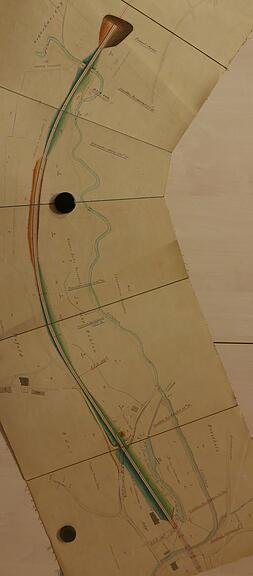

Gutachten bringt Durchbruch …

In den einfach gehaltenen, vom Westen her zu erreichenden Kopfbahnhof Zug (stünde heute zwischen reformierter Kirche und COOP-City) mussten zwei neue Bahnlinien von Norden und von Süden her eingeführt werden. Der Verlauf dieser neuen Linien und die Lage des Bahnhofes bedingten sich gegenseitig. In den Fristerstreckungsgesuchen an den Bundesrat beklagten beide Bahngesellschaften – die N.O.B. und die G.B. – den Umstand, dass sie die Linienführungen erst definitiv projektieren könnten, wenn die Lage des Zuger Bahnhofes – und im Fall der N.O.B. auch des Baarer Bahnhofes – feststehe. Es trafen sehr unterschiedlich gelagerte Interessen und Aufgaben aufeinander:

Der Kanton wollte möglichst schnell bauen und musste dem EDEP gegenüber die Interessen des Kantonshauptortes und der beiden tangierten Gemeinden Baar und Walchwil wahrnehmen. Die Stadt Zug wollte den Bahnhof möglichst nahe an der Stadt und am See halten (Tourismus!), was hiess: nahe am Postplatz – die industrielle Erschliessung spielte kaum eine Rolle. Baar war in mehrere Fraktionen gespalten, hatte noch kein eigentliches Zentrum und die Interessen der Spinnerei und der Landeigentümer machten sich geltend. Die N.O.B. war der Bauherr der Bahnhöfe Zug und Baar und wollte möglichst wenig investieren, weil die Verstaatlichung vor der Tür stand. Zudem war «Thalweil–Zug» eine Konkurrenz zur eigenen Reppischlinie (ZH-Affoltern-ZG) – also pressierte es nicht. Aber im Nacken hatte die N.O.B. den gewichtigen Kanton Zürich, der die neue Linie unbedingt wollte, und zwar rasch. Die G.B. war durch den Gotthardvertrag verpflichtet, Goldau–Zug zu bauen und wollte eine Einführung in den Bahnhof Zug mit möglichst kleinem Aufwand. Sie war nur Mitbenützerin des Bahnhofs Zug. Der Bund schliesslich hatte übergeordnete Interessen und Erfahrungen umzusetzen, was für ihn hiess: Keine ebenerdigen Kreuzungen mit Hauptstrassen und eine Bahnhofsanlage in Zug, welche beide Bahngesellschaften befriedigte.

Als besonders hartnäckig erwies sich die Stadt Zug, welche am bisherigen Standort festhalten wollte und sich mit der N.O.B. verbündete. Zitat aus dem N.O.B.-Geschäftsbericht 1892: «Für die übrigen Teile bis Zug und den Bahnhof Zug sind eine Menge von Varianten ausgearbeitet und auch den Behörden vorgelegt worden, deren Entscheid aber noch zu gewärtigen bleibt. Die Nordostbahn und mit ihr die Stadt Zug haben in erster Linie demjenigen Projekt den Vorzug gegeben, welches eine Erweiterung des alten Bahnhofes und Einführung der Thalweiler Linie von Osten her in Aussicht nimmt.» Die N.O.B. räumt aber weiter unten ein: «Die dabei mitinteressierte Gotthardbahn bekämpfte dieses Projekt hauptsächlich deshalb, weil Zug für den Verkehr Zürich-Zug–Goldau Kopfstation würde; sie verlangte die Einführung der Thalweiler Linie von Westen her oder Erstellung eines neuen Bahnhofes vertikal zum jetzigen östlich der Baarerstrasse.» Weil die von der N.O.B. erzwungene Linienführung ebenerdig die Baarerstrasse – eine Hauptstrasse – kreuzte, wurde sie vom Bund nicht genehmigt. Dass es der N.O.B. durchaus ernst war mit der – aus heutiger Sicht unmöglichen! – Ostvariante zeigt die Tatsache, dass sie das recht schwierige Trasse im Osten von Baar (ab Litti bis Hegiwald) fertig ausplante!

… für einen Inselbahnhof!

In dieser festgefahrenen Situation bestellte die Stadt Zug anfangs 1893 ein unabhängiges Gutachten bei drei Experten. Die Herren Bringolf, Dapples und von Graffenried lieferten ihren Bericht bereits im März 1893 ab. So wichtig war dieses Gutachten, dass das Zuger Volksblatt den vollständigen Bericht in sechs Folgen im April und Juni abdruckte!

Das sorgfältig erarbeitete (u.a. zwei Begehungen vor Ort und Konferenzen mit allen Beteiligten) und allgemeinverständlich abgefasste Gutachten durchschlug den gordischen Knoten. Es sprach sich für einen sogenannten Inselbahnhof aus, 4.5 Meter über Stadtniveau auf einem Damm und in gedrehter Lage westlich zur Baarerstrasse. Die beiden Bahngesellschaften wurden gleichberechtigt behandelt, sodass ein Ypsilon nötig war. Die N.O.B. hatte keine Freude, die G.B. war einverstanden und die Stadt lenkte unter Gesichtswahrung ein, indem sie zur Bedingung stellte, dass das «Aufnahmsgebäude» möglichst nahe zur Stadt gerückt werde.

Schliesslich reiste der Chef des Eisenbahndepartementes nach Zug und hörte sich nochmals die Gutachter und die Fragen aller Involvierten an. Bundesrat Zemp war der erste Katholisch-Konservative in der Landesregierung und hatte sich in kurzer Zeit in die ihm fremde Materie eingearbeitet.

Schliesslich entschied der Bundesrat auf Antrag Zemp die Frage am 13.6.1893. Er folgte vollumfänglich dem Vorschlag der Gutachter. Anderntags verkündeten 22 Kanonenschüsse vom Guggi aus die frohe Kunde in der Stadt!

Damit war auch die Positionierung des Bahnhof Baar definitiv vorgespurt – so wie wir den Bahnhof heute kennen.

Auch Horgen kriegt die Kurve

Schon immer sollte der Zimmerberg bei Oberrieden nach Forsthaus Sihlwald untertunnelt werden (siehe Plan vom Dezember 1890 im Bonusteil). Die Horgener profitierten nun von den Verzögerungen im Zugerland und es gelang ihnen im dritten Anlauf durchzusetzen, dass die Linie bis Horgen–Oberdorf geführt und der Zimmerberg mit dem Horgener Tunnel unterquert wird. Das liessen sich die Horgener auch etwas kosten – sie kamen für einen Teil der Mehrkosten auf. Unterstützt wurden sie von Zug, das sogar einen kleinen Beitrag an die Mehrkosten bezahlte. Am 19.12.1893 genehmigte der Bundesrat diese Linienführung und ein Tag nach der Fertigstellung des Albistunnels, am 7.8.1894 erfolgte der Baustart. Die Zugreisenden geniessen heute die Aussicht auf den Zürichsee und die Alpen etwas länger und der Urwald Sihlwald hat mehr Ruhe.

Viel Hin und Her …

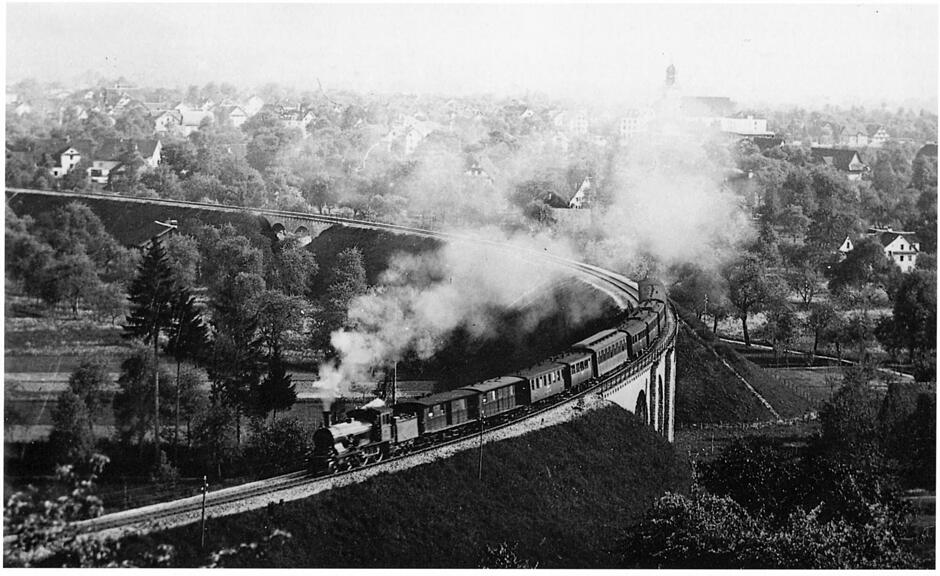

Bis dann aber gebaut werden konnte, dauerte es noch – denn die Zuger und die G.B. waren unzufrieden mit der Umsetzung des Bundesratsbeschlusses durch die N.O.B. Es brauchte eine mehrmalige Überarbeitung der Pläne, bis schliesslich der Bundesrat am 9.6.1894 die Baupläne der N.O.B. genehmigte. Noch länger dauerte es beim Bahnhof Zug – am 28.6.1894 schickte der Bundesrat auf Intervention von Stadt und Kanton Zug die N.O.B. nochmals ans Zeichenbrett zur kompletten Überarbeitung. Zudem legte am 15.6.1894 die G.B. endlich eine im Détail ausgeplante Einfahrt in den Bahnhof vor – mit den drei Überführungen und dem Viadukt, wie wir es heute kennen. Damit war auch klar, dass das Gaswerk, welches am Standort beim heutigen Kino Gotthard lag, im Weg war. Am 26.10.1894 schliesslich genehmigte der Bundesrat die Planvorlagen.

… und einige Überraschungen

War der Bau der beiden Tunnels erstaunlich problemlos, so hielt die weitere Bauphase noch einige Überraschungen bereit, die auch für Verzögerungen sorgten. Im Jöchler, zwischen Deinikon und Baar, sah die N.O.B. ein grosses Viadukt mit 32 Öffnungen vor, das in der Fachwelt für Aufmerksamkeit gesorgt hatte. In einem Vortrag vor den Zürcher Ingenieuren schilderte der Oberingenieur Züblin ein Jahr nach Fertigstellung dann die Probleme, welche dazu führten, dass statt des langen nur ein kurzes Viadukt gebaut wurde und stattdessen ein grosser – und teurer – Damm geschüttet werden musste: «Bei Beginn der Fundationen für die kleineren Objekte (…) stellte sich dann die Unzuverlässigkeit des Untergrundes heraus. Schlamm, Sand, Torf mit eingelagerten Baumstämmen, feiner, sandiger und weicher Letten wechselten mit Kiesschichten von geringer Mächtigkeit und lieferten den Beweis, dass das alte Seebecken des Zugersees früher bis an den Fuss des Albis, oberhalb Baar, gereicht haben muss.» Für den Damm wurde kurzerhand der benachbarte Hang weggegraben.

Weniger überraschend waren die schwierigen geologischen Verhältnisse zwischen Walchwil und Goldau, welche die G.B. schon befürchtet hatte. So kam im regnerischen Herbst 1896 beim Rufibach der Hang samt Damm ins Rutschen und es musste kurzfristig ein Viadukt mit Stahlbrücke gebaut werden – der Eröffnungstermin am 1.6.1897 war gefährdet. Und weil die G.B. nun mehr Material aus dem Ausbruch und den Einschnitten des Stadttunnels selber brauchte, als mit der N.O.B. vereinbart, musste diese sich nach einer neuen Materialquelle für die 4.5 Meter Damm und Insel, auf der der Bahnhof Zug zu liegen kam, umsehen. Fündig wurde sie beim Lauried, wo kurzerhand Herr Stocklin enteignet und der Hang abgetragen wurde. Die bewaldete Materialgrube hinter dem Centro Italiano ist bei genauem Hinsehen noch heute gut sichtbar.

Am 31.5.1897 war es dann doch so weit – in einem grossen Festakt, der den ganzen Tag dauerte und von Zürich nach Zug und wieder nach Zürich zurückführte, wurde die Fertigstellung von «Thalweil0Zug» gefeiert. Vortags wurde in kleinem Rahmen Goldau–Zug und Goldau–Immensee gefeiert. Zumindest in Zug offenbar nicht am Festakt eingeladen waren die vielen meist italienischen Eisenbahnarbeiter, ohne die es nichts zu feiern gegeben hätte.

Fazit – es war eine Zangengeburt – aber sie hat am Schluss ein robustes Kind auf die Welt gebracht, das inzwischen mehr als 120 Jahre alt und nicht wegzudenken ist.

Und die Berggemeinden?

Das kann von der «Nebenbahn» Richtung Berggemeinden nicht behauptet werden. Aussen vor geblieben in dieser ganzen Frage waren nämlich Menzingen, die beiden Ägeri und Neuheim. An Ideen für einen Bahnanschluss fehlte es nicht, 1873 wurde von der Bundesversammlung sogar eine Konzession für eine Bahnlinie Muri–Affoltern Albis–Sihlbrücke–Bad Schönbrunn0Ägeri erteilt. Und nachdem 1891 die Linie Biberbrücke–Goldau in Betrieb gegangen war, rückte die Bahn mit der Station Sattel ziemlich nahe an Oberägeri. Aber es sollte nochmals fast 20 Jahre dauern, bis auch dieser Teil des Kantons direkten Anschluss ans Eisenbahnzeitalter fand. Dies wird im dritten Teil behandelt.

Weiteres Material aus der Recherche

Zur Person: Der Autor Martin Stuber ist frühpensioniert und forscht zur Geschichte der Eisenbahn im Kanton Zug. Er arbeitet an einem Buchprojekt zum Thema. Martin Stuber lebt in Zug und war viele Jahre als Verkehrspolitiker im Grossen Gemeinderat der Stadt Zug und im Kantonsrat tätig.

Ausgewählte Quellen: Schweizer Bahnen, 1844-2024, Hans-Peter Bärtschi, 2019, Zürich; Ein Jahrhundert Schweizer Bahnen, Band I, René Thiessing, 1947, Frauenfeld; Primärquellen im Staatsarchiv Zug; Stadtarchiv Zug; Fotoarchiv Denkmalpflege Zug; Gemeindearchiv Baar, Bundesarchiv, Archiv SBB Historic; ETH Bildarchiv; www.e-newspaperarchives.ch

Kommentare

Zu diesem Thema wurden noch keine Kommentare geschrieben.