Architekturwettbewerbe für Grossprojekte sind ein volkswirtschaftlicher Wahnsinn. Das laufende Planungsverfahren für das Neue Luzerner Theater (NLT) zeigt meines Erachtens jedoch gut auf, dass der Wettbewerb trotz allem das wohl zuverlässigste Verfahren ist, um einen breit abgestützten Konsens in Bezug auf eine spezifische Bauaufgabe zu erzielen, und dass er einen wichtigen Beitrag auf dem Weg zu einer tragfähigen Baukultur leistet.

Die Ausgangslage war auf verschiedensten Ebenen äusserst komplex: Der Standort mit seinen Rahmenbedingungen, die Vorstellungen zum Umfang eines neuen Theaters, die Frage des Ortsbildes und des Denkmalschutzes und schliesslich sehr vielfältige Anforderungen in Bezug auf die Nutzung – ein Theater ist schliesslich nicht nur Aufführungsstätte, sondern auch Arbeitsort und öffentlicher Raum.

Langes Verfahren, viel (Gratis-)Arbeit

Das Verfahren beginnt mit der Formulierung der Problemstellung. Dabei wird der Spielraum für die Lösungsfindung definiert. Diese ist jedoch keine lineare Ableitung mit eindeutigem Resultat, sondern ein konstanter Abwägungsprozess mit stetigen Rückkoppelungsschlaufen. Auf dieser Basis erarbeiten die Planungsteams, meist und sinnvollerweise interdisziplinär zusammengesetzt, ihren Lösungsvorschlag.

Auch das ein langwieriger Prozess, da die Gewichtung unterschiedlicher, oft auch sich widersprechender Kriterien zentral ist. Im Falle des Luzerner Theaters haben 128 Planungsteams in der ersten Stufe des Wettbewerbes mitgemacht. Grob geschätzt liegt der Aufwand pro Team bei 50’000 Franken. Insgesamt wurde also Arbeit für über 6 Millionen Franken geleistet. Die Entschädigungssumme allerdings betrug für alle Teams zusammen nur etwas über einer halben Million Franken.

Und ja, die Frage ist berechtigt, ob die Architekten diesen Preis für eine hohe Baukultur zahlen sollen. Im vorliegenden Fall mit einer so speziellen und darum interessanten Fragestellung wird das von vielen Architekten als Weiterbildung verstanden, aber auch als Beitrag zu einer notwendigen Diskussion. Bei anderen Vorhaben ist damit differenzierter umzugehen.

Es folgt die Jurierung der Projekte, im vorliegenden Fall mit dem Ziel, einige gut geeignete Konzepte für die zweite Stufe und damit für die detailliertere Ausformulierung auszuwählen. In dieser Prozessphase wird das Anforderungsprofil an die Aufgabenstellung weiter geschärft. Dazu trug beim Neuen Luzerner Theater die immense Breite aller Eingaben wichtige Erkenntnisse bei. Auch in dieser Phase waren die Planungsbüros quasi Sponsoren: Jedes der zwölf Teams dürfte über 200’000 Franken an Aufwand geleistet haben. Die Entschädigung betrug einen Bruchteil davon.

Erst am Ende dieses langen Prozesses legt die Jury das tragfähigste Projekt fest. Mit der Präsentation der Ergebnisse setzt dann auch die Öffnung zu einem breiteren Publikum an. Die Diskussion findet dann – meist eher polemisch – zuerst in den Medien statt. Und auch dies trägt zu einer besseren Einordnung in einer Gesamtsicht bei.

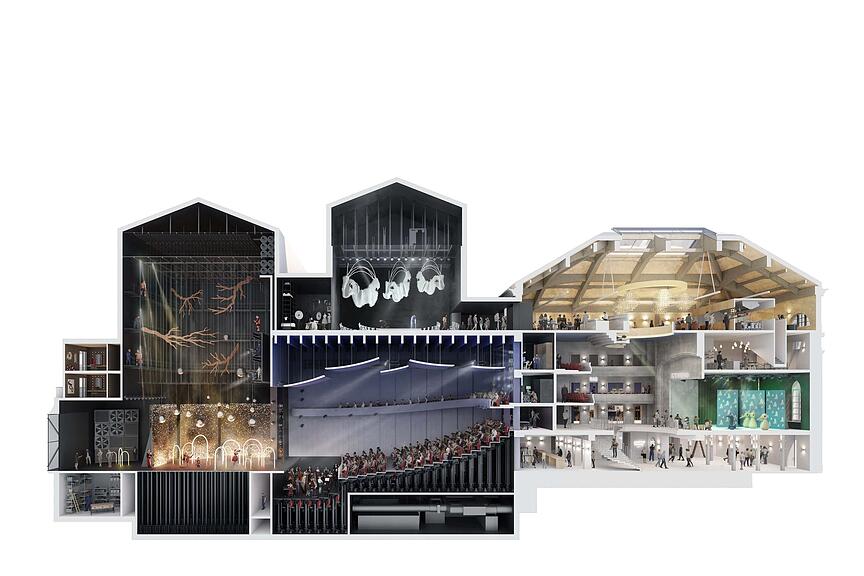

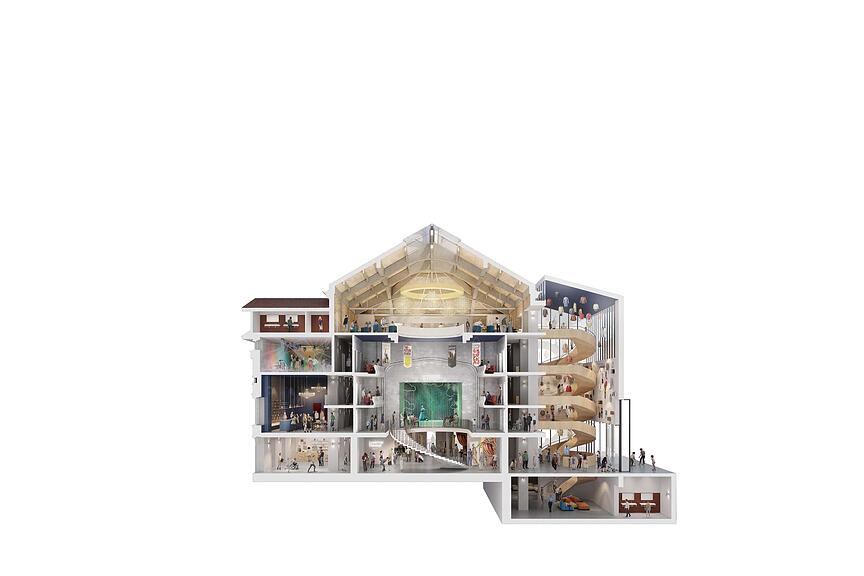

Auf dieser Basis wurde eine Überarbeitung des Wettbewerbsprojektes durch das Planerteam gemeinsam mit einer Begleitung der Jury und des Bauträgers in die Wege geleitet. Diese ist mittlerweile abgeschlossen, und das Projekt, obwohl konzeptionell noch weitgehend identisch, wurde in wichtigen Aspekten vertieft und verfeinert. Das Resultat zeigt vor allem eines auf: Das aufwendige Verfahren führte letztlich zu einer kollektiven Lösungsfindung und zu einem Resultat, das eine massgebende Qualitätssteigerung auf praktisch allen Ebenen erhalten hat.

Es wird nie möglich sein, alle zu allem anzuhören

Damit bin ich wieder bei meiner Ausgangsthese angelangt: Für Bauprojekte mit einer komplexen Ausgangslage bietet einzig der Architekturwettbewerb ein taugliches Instrument, wenn auch dieses immer wieder optimiert und den sich wechselnden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen anpassen muss. Das Instrument des Wettbewerbes erfordert von Anfang an grösste Sorgfalt und den Einbezug möglichst aller relevanten Anspruchsgruppen. Es wird im Prozess nie möglich sein, alle zu allem und jederzeit anzuhören, aber es ist wichtig, diesen Einbezug in den entscheidenden Phasen sicherzustellen.

Beim Verfahren des NLT ist dies nicht immer gelungen. Allerdings ist mit der Überarbeitung des Siegerprojektes eine entscheidende Klärung geschaffen worden. In der vorliegenden Form beantwortet es praktisch alle relevanten Aspekte der Aufgabenstellung mit präzisen, nachvollziehbaren Informationen in Bild- und Textform. Eine seriöse Basis für den Entscheid, ob unsere Bevölkerung zu einem zeitgemässen Theater stehen will, ist damit gegeben.

Und mit Jürgen Habermas, dem deutschen Philosophen und Soziologen, würde ich behaupten, dass mit dem Architekturwettbewerb, insbesondere mit einem breit aufgestellten wie beim NLT, diskursive Vernunft in Reinkultur zum Tragen kommt. Eine vernünftige Lösung ist immer auf Verständigung und Konsens ausgerichtet. Dass das Kulturgut des Theaters genau das seit jeher bewerkstelligt, passt dann noch zusätzlich zum Projekt für einen neuen Theaterbau in Luzern.

*Dieter Geissbühler, Hochschule Luzern, Co-Leiter CAS Baukultur.

Kommentare

Bitte beachten Sie unsere Richtlinien, die Kommentare werden von uns moderiert.

Zu diesem Thema wurden noch keine Kommentare geschrieben.