Dieser Artikel ist Teil der Serie «Zuger Bahngeschichte» .

Um ermessen zu können, was die Eisenbahn und insbesondere deren Erweiterung 1897 für Zug bedeutete, lohnt sich ein Blick zurück. Nach der Gründung der Schweiz, wie wir sie heute kennen, hatte die Eisenbahn grosse Priorität. Rund um die Schweiz fuhren schon seit 15 Jahren Eisenbahnen.

1844 schlug Basel ein grosses Loch in seine Stadtmauer und errichtete einen grosszügigen Bahnhof, um die Züge von Frankreich her zu empfangen. Der Plan, über Baden eine Linie nach Zürich zu bauen, zerschlug sich am Widerstand von Baselland. Gebaut wurde nur Baden–Zürich, die erste Eisenbahnlinie auf Schweizer Boden .

Zug liegt im Niemandsland

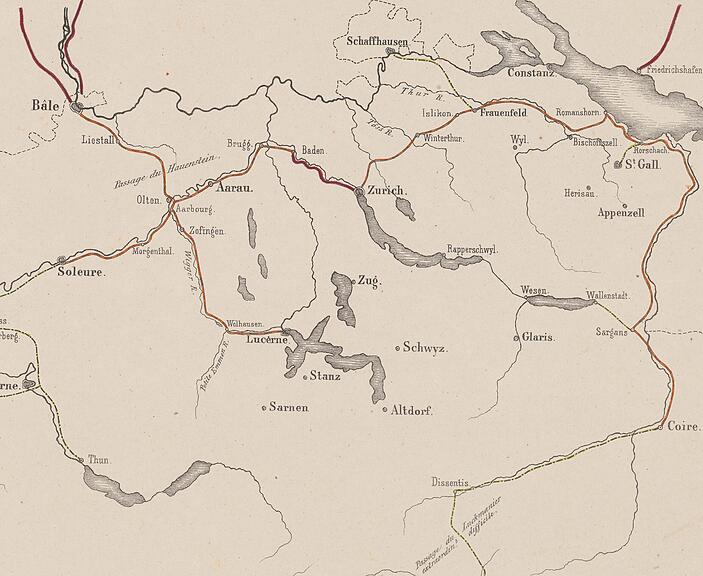

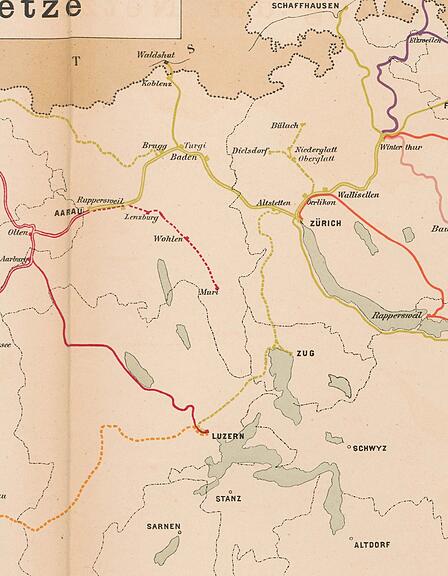

Der erste Bundesrat war sich des Rückstandes schmerzlich bewusst und beauftragte 1850 zwei Engländer mit einem Gutachten, wie die Eisenbahn in der Schweiz anzulegen sei. Der Vorschlag der beiden Profis wurde von einem «Croquis» begleitet, das leider wenig bekannt ist. Es sagt nämlich etwas darüber aus, wo die wirtschaftlich sich entwickelnden Gebiete der Schweiz lagen. Ein Blick auf diese Karte reicht, um zu sehen: Zug lag verkehrsmässig im Niemandsland.

Nur der Konzessionshoheit der Kantone für Eisenbahnstrecken auf ihrem Gebiet war es zu verdanken, dass es 1864 doch noch zur Erschliessung des Kantonshauptortes mit einer Stichstrecke kam. Baar mit der grössten Spinnerei Europas blieb aussen vor und erhielt auch die versprochene Pferdebahn ab Kehrdreieck in Zug nie.

Der erste richtige Industrialisierungsschub passierte in Cham, das ab 1864 verkehrsgünstig lag. Und die Zuger Regierung musste sich alle Jahre wieder gegen die «Expresszüge» der Nordostbahn (NOB) wehren, welche direkt zwischen Zürich und Luzern verkehrten und Zug buchstäblich links liegen liessen. Wäre es so geblieben, hätte sich das wirtschaftliche und damit über kurz oder lang auch das politische Zentrum Richtung Cham/Ennetsee verschoben.

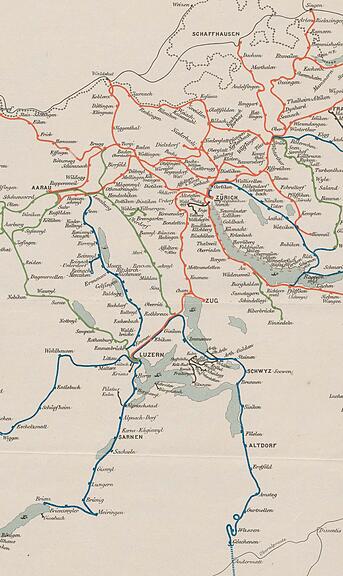

Rigi-Tourismus entwickelt sich

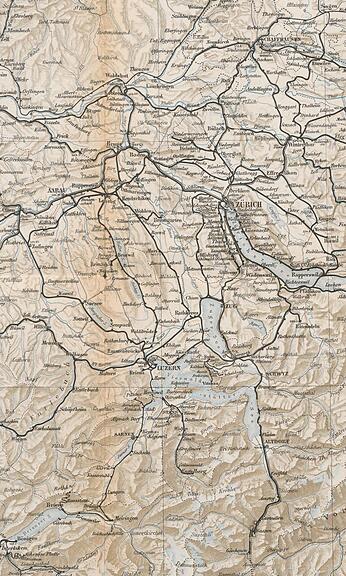

Zwei Entwicklungen rückten den kleinsten Kanton der Schweiz schliesslich näher an das Wirtschaftsgeschehen: der Gotthardbahnvertrag von 1869 und die Erschliessung der Rigi von Arth her als Touristenmagnet ab 1875. Ersteres hätte die Linie Thalwil–Baar–Zug–Walchwil–Goldau gebaut, Letzteres brachte den Tourismus von Zürich und der Nordostschweiz her Richtung Rigi.

Funktioniert hat bis 1897 nur der Tourismus, das andere fiel der grossen Eisenbahnkrise 1870–1879 zum Opfer. Nach der Eröffnung der Arth-Rigi-Bahn 1875 wurde die Stadt Zug zur Umsteigedestination auf das Dampfschiff Richtung Arth. Zug begann, sich herauszuputzen. Der Bau des neuen Quais, welcher 1887 die Vorstadtkatastrophe auslöste, ist in diesem Zusammenhang zu sehen. Die Industrie kam in der Stadt Zug nicht so recht vom Fleck.

1897 fordert auch Opfer

Die Dampfschifffahrt war das grosse Opfer, welches die Eröffnung der Strecke Zug–Goldau forderte. In den Stadtratsprotokollen von 1897 dominiert neben der Eröffnungsfeier und den Zufahrtsstrassen zum neuen Bahnhofsgelände ein Thema im Zusammenhang mit den neuen Bahnlinien die Aktivitäten: die Rettung der Dampfschifffahrt auf dem Zugersee.

Bereits am 26. Dezember 1896 «teilt die Tit. Dampfschiff-Gesellschaft des Vierwaldstättersees mit, dass sie beabsichtige, die auf den Zeitpunkt der Eröffnung der Linie Zug–Walchwil–Goldau zu Ende gehende Konzession für die Dampfschifffahrt auf dem Zugersee nicht mehr zu erneuern, somit den Dampfschiffbetrieb nicht weiter fortzuführen, sondern das eine Schiff wegzunehmen und das andere samt Brücken und Berechtigungen etc. zu sehr billigem Preise einer allfälligen Nachfolgerin abzutreten», wie das Stadtratsprotokoll nüchtern festhält.

Der grosse Effort des Stadtrates gipfelte in der Gründung einer Zuger Schifffahrtsgesellschaft und der Übernahme des Dampfschiffes «Stadt Zug». Die Gesellschaft feiert ebenfalls ihr 125-Jahr-Jubiläum.

Eine Änderung ergab sich für die Postkursverbindungen Richtung Menzingen. Dass die «Postkurse» – sprich: Postkutschen – Richtung Horgen und Wädensweil per 1. Juni 1897 eingestellt wurden, war nachvollziehbar. Gegen die Verlegung des Abfahrtsortes des Postkurses Richtung Menzingen nach Baar wehrte sich der Stadtrat, aber vergebens – die Kreispostdirektion in Zürich blieb hart und fand es zumutbar, dass die Reisenden von Zug her die Bahn nehmen und in Baar umsteigen mussten.

Vielsagende Eröffnungsfeiern

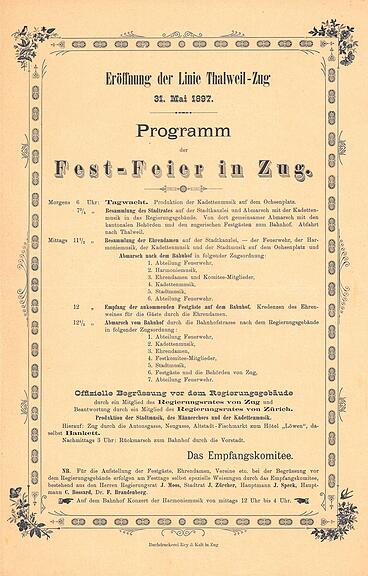

Die offizielle Einladung zur Eröffnungsfeier ist aussagekräftig:

Gefeiert wurde mit vollem Programm, die ganze Stadt war auf den Beinen.

Gefeiert wurde die «Eröffnung der Linie Thalweil–Zug».

Die offiziellen Festreden hielten Regierungsräte des Kantons Zürich und des Kantons Zug.

Wie den zeitgenössischen Festberichten zu entnehmen ist, war die Feier ein voller Erfolg, der Terminplan wurde überzogen und am Abend ging das Fest – samt Zuger Ehrendamen – in Zürich weiter.

Über die Bedeutung dieser neuen, schnelleren und direkteren – und nach Tarifkilometern billigeren – Verbindung zwischen der damals schon führenden Schweizer Wirtschaftsmetropole Zürich und dem eher hinterherhinkenden Kanton Zug war sich nicht nur die Zuger Elite, sondern auch grosse Teile der Bevölkerung völlig im Klaren – entsprechend wurde gefeiert.

Tatsächlich beschäftigte sich der Zuger Stadtrat intensiv mit den Festvorbereitungen, der Initiant der Eröffnungsfeier war aber das «Initiativkomitee Thalweil–Zug». Ganz über seinen Sparsamkeitsschatten zu springen, gelang dem Stadtrat nicht: Am 29. April 1897, einen Monat vor der Feier, vermerkt das Protokoll: «Auf eine Einladung des Tit. Initativ-Komites der Linie Thalwil–Zug zu einer Konferenz auf heute nachmittag in Sihlwald zur Besprechung der Eröffnungsfeierlichkeiten der Linie Thalwil–Zug werden die Herren Stadtpräsident Dr. Stadlin und Vizepräsident J. Moos delegiert, mit der Einladung, dahin zu wirken, daß die Hauptfestlichkeiten mit längerem Aufenthalt der Festgäste in Zug stattzufinden habe, immerhin so daß die Finanzen der Stadt nicht allzusehr in Anspruch genommen werden.»

Im Gegensatz zu diesem grossen Einsatz findet sich in den Stadtratsprotokollen von 1897 nur ein einziger Passus zur Eröffnungsfeier der Gotthardbahn vom 30. Mai 1897 (es gab zwei separate Feiern!). Erst zwei Tage vorher «beschlieβt der Einwohnerrat auf eine Einladung der Tit. Gotthardbahn-Direktion vom 21. ds. an der Sonntag den 30. ds stattfindenden Eröffnungsfeier der beiden nördlichen Zufahrtslinien Luzern–Immensee und Zug–Goldau in corpore teilzunehmen, Verhinderungsfall vorbehalten».

Die Prioritäten waren klar. Ironie der Geschichte: Die Rechnung für die Eröffnungsfeier «von Franken 2319 und 21 Cts. (inklus. 200 Fr. für dekorationen)» wurde dem Gotthardbahnfond entnommen. Die restlichen 3179 Franken zahlte der Kanton. 13,46 Millionen hatte der Bau der Linie inklusive Hochbauten und Rollmaterial die NOB insgesamt gekostet, ein Beitrag an das Eröffnungsfest liess sich in ihrem Geschäftsbericht nicht finden.

Wichtig für Zürich

Wie wichtig diese neue Linie für Zürich war, illustriert die Tatsache, dass der HB Zürich ausgebaut wurde. Die NOB schreibt, dass es möglich war, «auf den vorgesehenen Termin der Eröffnung der Linien Thalweil–Zug und Eglisau–Schaffhausen (1. Juni) den in Aussicht genommenen Teil fertig zu stellen und dem Betriebe zu übergeben.

Da infolge der Eröffnung der genannten neuen Linien annähernd 20 Züge mehr in den Bahnhof Zürich einfahren, wurden gleichzeitig auf der Museumseite die für eine geordnete Abwandlung des Betriebsdienstes erforderlichen drei neuen Perrongeleise erstellt, was den frühzeitigen Abbruch des Güterschuppens I und des Eilgutschuppens bedingte.»

Zug wächst nach Norden …

1897 wurde de facto die Siedlungsentwicklung in der Lorzenebene für die kommenden Jahrzehnte festgelegt. Wohnen, Gewerbe und vor allem die Industrie entwickelte sich der Bahnlinie zwischen Zug und Baar entlang. Im «Inventar der neueren Schweizer Architektur, 1850–1920» für die Stadt Zug wird das auf den Punkt gebracht:

«Die Zeit des quantitativ grossen Wachstums, ja ein wahrer Bau- und Industrieboom setzte mit der Fertigstellung des Bahnhofs ab 1897 ein. Waren die 1890 erstellte Zigarrenfabrik Kerckhoffs & Cie. oder das 1896 erbaute Electrotechnische Institut Theiler & Cie. noch nicht auf die Nähe des Bahnhofs angewiesen, so entstanden nun im Norden der Stadt um den Bahnhof in dichter Folge Industrie- und Gewerbebauten, Gasthäuser, Hotels und grosse Mehrfamilienwohnhäuser. Von den ersteren seien erwähnt: 1897 städtisches Gaswerk, 1897/98 Untermühle Zug AG, 1897/98 Ausbau der Metallwarenfabrik Richtung Industriestrasse, 1898 Schweizerische Glühlampenfabrik und 1900 Kistenfabrik Zug.

Dazu folgten Gastbetriebe: 1896 Restaurant Bären, 1897 Restaurant Baarerhof und Restaurant Güterbahnhof, 1897/98 Hotel Schweizerhof und 1899 Hotel Zugerhof. Ferner entstanden 1898 Geschäftshaus Zum Merkur und Zur Fortuna, 1898/99 Doppelwohnhaus Klausenhof und 1899 Doppelwohnhaus Gotthardhof. Weitere Wohn- und Gewerbebauten wurden an der Industrie- und Poststrasse bis zur vom Bahnhof trotz der Bezeichnung ziemlich entfernten Bahnhofstrasse erstellt.»

… und industrialisiert sich

Wenige Tage nach der Eröffnungsfeier schlossen die Korporation Zug und die Schweizerische Nordostbahn einen Vertrag «betreffend den Anschluss eines Verbindungsgeleises beim Bahnhof Zug» ab. Erschlossen wurden die Untermühle und die Baumaterialfabrik, die spätere Kistenfabrik, die etwas weiter nördlich lag.

Der im offiziellen Porträt der Korporation Zug erwähnte Gleisbogen zur Verzinkerei Zug, welcher heute noch steht, aber leider kürzlich ausser Betrieb genommen wurde, kam nach unserer Recherche erst später hinzu. Die Korporation Zug hatte von 1917 bis 1960 einen «Industriegeleiseverwalter»!

Die Metallwarenfabrik hatte gegen das Projekt II. der NOB, aus dem schliesslich die heutige Bahnanlage entstand, Einsprache gemacht. Mit dem Projekt III. der Gotthardbahn wäre ein direkter Gleisanschluss einfach gewesen, nun war die Baarerstrasse zwischen der damals grössten Fabrik in Zug und dem Güterbahnhof im Weg.

Ob die Wahl von Zug für die Ansiedelung des Electrotechnischen Institutes Theiler & Cie. am 30. Juni 1896 einen Zusammenhang mit der erwarteten besseren Anbindung an die Eisenbahn zu tun hatte, wissen wir nicht. Bekannt ist, dass die ab 1. Dezember 1905 als Landis & Gyr firmierende Gesellschaft 1926 mit der Suche eines neuen Standortes begann.

Die Ausdehnungsmöglichkeiten der rasant gewachsenen Firma waren an der Hofstrasse ausgeschöpft. Die L&G wäre ohne die optimale Bahnanbindung wohl von Zug weggezogen, statt in der Lorzenebene gleich neben dem Bahnhof die neue Fabrikationshalle zu bauen. Ungeklärt ist, weshalb es bis 1934 dauerte, bis die L&G einen direkten Gleisanschluss baute – den aber richtig.

Das Thema Industriegleise im Speziellen und der Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Industrie und der Eisenbahn sind im Kanton Zug noch zu erforschen – wir hoffen, dass die vom Industriepfad Lorze initiierte Wirtschaftsgeschichte des Kantons Zug bald zur Ausführung kommt.

Kein Quantensprung beim Bahnangebot

Wer nun gedacht hätte, dass die Eröffnung der neuen Bahnstrecken auch einen Quantensprung im Angebot gebracht hat, irrt. Ein Vergleich der Fahrpläne von 1892 und von 1897 ist eher ernüchternd.

Zug–Affoltern am Albis-Zürich wurde 1892 mit sieben Zügen bedient. Deren Fahrzeiten dauerten für die «Bummler» 87 Minuten, für die beiden schnellsten Verbindungen 64 respektive 62 Minuten. Umgekehrt dasselbe, mit einer einzigen schnellen Verbindung in 57 Minuten. In beide Richtungen gab es jeweils einen Zug, der direkt von Rotkreuz nach Zürich und umgekehrt fuhr. Dauer 60 Minuten.

Die neue Linie Zug–Zürich über «Thalweil» wurde ab 1. Oktober 1897 von acht Zügen bedient. Die Fahrzeiten variierten von 43 über 45 und 50 Minuten bis 70 Minuten für die langsamste Verbindung. Also täglich nur ein Zug mehr und Zeitgewinne von maximal 18 Minuten bei den schnellsten Verbindungen und 17 Minuten bei den langsamsten.

Zwar fuhren weiterhin sieben Züge täglich auf der alten Reppischlinie über Affoltern, aber mit fast identischen Abfahrtszeiten wie für die Reisen über Thalwil. Das brachte der Kundschaft für die Destination Zürich nicht viel.

Etwas schneller in den Süden

Etwas grössere Fortschritte ergaben sich für Reisende bei der Fahrzeit in den Süden. Dauerte 1892 die schnellste Fahrt von Zug nach Lugano im «direkten Wagen II. oder III. Classe» noch 5 Stunden 18 Minuten, so reduzierte sich das ab 1. Oktober 1897 auf 4 Stunden 11 Minuten.

Für Zürich änderte sich vorerst wenig – es wurde nur gerade ein direkter Zug von oder nach Zürich vom Gotthard her geführt – Zürich an 6.30 Uhr und Richtung Süden Zürich ab 22.35 Uhr. Gemäss Fahrplan hiess es sonst in Zug – statt in Rotkreuz – Umsteigen.

Die Gotthardbahn und die Nordostbahn kooperierten offensichtlich schlecht. Im Geschäftsbericht 1897 bemerkt die NOB zum neuen Fahrplan einzig: «Zwei vorteilhafte Schnellzüge stellen über die neuen Zufahrtslinien zum Gotthard Verbindungen Mailand–Zürich–Stuttgart her.»

Etwas billiger wurden die Fahrten, weil sich wegen der kürzeren Strecke über «Thalweil» respektive über «Walchwyl» die Tarifkilometer reduzierten.

Trotzdem das Fazit: Der Wendepunkt war strategischer Natur. Der Kanton Zug sähe heute ganz anders aus, ohne den Quantensprung von 1897.

Quellen: Bibliothek Zug, Stadtarchiv und Staatsarchiv Zug, www.e-periodica.ch ; www.e-rara.ch ; alle Zitate in Original-Grammatik und -Orthografie.

Kommentare

Bitte beachten Sie unsere Richtlinien, die Kommentare werden von uns moderiert.

Zu diesem Thema wurden noch keine Kommentare geschrieben.