Auf Schwyzer Kantonsgebiet gibt es einige militärhistorische Zeugen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Es sind Verteidigungsanlagen, die ab 1939 erstellt worden sind und zum Teil erst in den 1990er-Jahren ausgemustert wurden.

Bunker und Réduit

Nach der Einnahme Polens verlagerte die Deutsche Wehrmacht das Schwergewicht ihrer Kräfte an die Westfront. Eine Offensive gegen die französischen Streitkräfte stand bevor und somit auch die Möglichkeit einer umfassenden Operation durch die Schweiz. 1939 wurde das Schwergewicht der Schweizer Armee deshalb auf die lineare Verteidigungslinie von Sargans bis zum Gempenplateau verteilt.

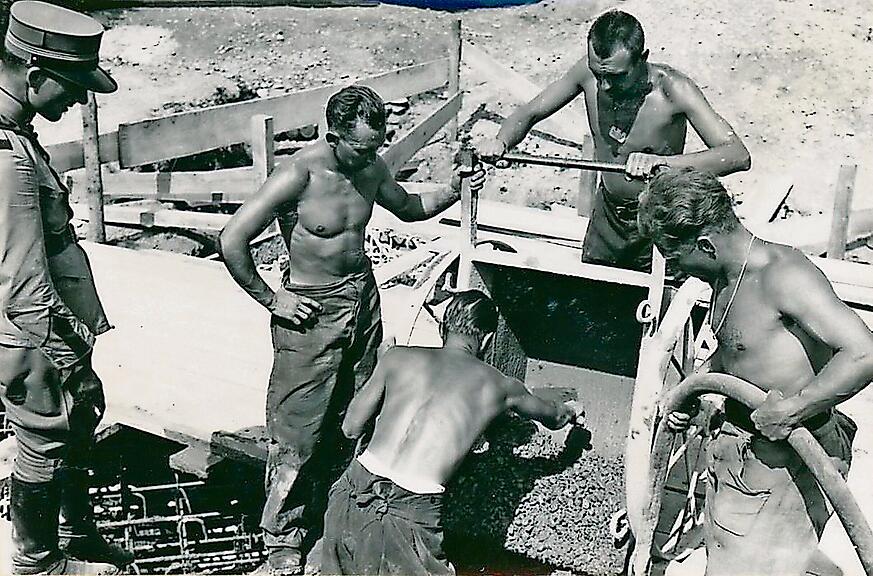

Auf dieser nach Norden ausgerichteten Verteidigungslinie wurde der Festungsbau nun forciert. Entlang des Linthkanals beispielsweise wurden zahlreiche Infanteriewerke erstellt.

Sommerserie

Die diesjährige Sommerserie der Mitarbeitenden des Staatsarchivs Schwyz widmet sich dem 80-Jahr-Jubiläum zum Ende des Zweiten Weltkriegs, dem wohl letzten runden Jubiläum, an dem noch Menschen am Leben sind, die von eigenen Erfahrungen aus dieser prägenden Zeit berichten können. Sie beleuchtet das Kriegsende aus unterschiedlichen Gesichtspunkten im Kontext der dazugehörigen Vorgeschichte und der nachfolgenden Entwicklungen.

Mit dem Kriegseintritt Italiens am 10. Juni 1940 und dem Zusammenbruch Frankreichs wenige Tage darauf war die Schweiz von den Achsenmächten eingekreist. Bereits während der Schlacht um Frankreich weitete die Schweizer Armeeführung die bisher einseitig nach Norden ausgerichtete Armeestellung nach Westen und Südwesten entlang der Juragrenze aus. Mit dieser ausgedehnten linearen Abwehrfront konnte einem zahlenmässig und materiell weit überlegenen Gegner jedoch nicht dauerhaft begegnet werden. Deshalb entschloss sich General Guisan, die militärische Verteidigung insbesondere auf den Alpenraum und die wichtigen Alpentransversalen zu konzentrieren. Diese mit dem Begriff «Réduit» bezeichnete Zentralraumstellung stützte sich im Osten und im Westen je auf die Festungen Sargans und St. Maurice, im Zentrum auf die Gotthardfestung. Das Gros der Armee wurde hier eingesetzt. Im Vorfeld des Réduits waren Verzögerungstruppen an der Grenze und längs der Haupteinfallsachsen durch das Mittelland vorgesehen.

Die Réduitgrenze zog sich in unserer Region vom Walensee über den Linthkanal und den Zürichsee hin zur Rigi und zum Pilatus. Das Schwyzer Kantonsgebiet war somit innerhalb der Zentralraumstellung.

Nach dem Bezug des Réduits (ab Juli 1940) galt es für die auf Schwyzer Kantonsgebiet eingesetzten Truppen der 6. und 7. Division, die Abwehrfront vom Linthkanal über den Zürichsee, den Etzel und den Zugerberg bis zum Vierwaldstättersee zu befestigen. Es begann das Planen und das Bauen von Hindernissen und Bunkern, um die Umstellung vom linearen Verteidigungskampf von 1939 zum tief gestaffelten Verzögerungskampf vorzubereiten. Im Verlauf des Jahres 1942 waren die Befestigungsbauten erstellt.

Die Linthebene – ein Hindernis

Die Linthebene war in fast allen deutschen Operationsplanungen das Ziel mechanisierter Verbände oder von Luftlandetruppen. Sie spielte auch im Dispositiv der Schweizer Armee eine bedeutende Rolle, da sie sowohl den Eingang zum Glarnerland und somit zu den drei Alpenübergängen Pragel-, Klausen- und Kistenpass bildet, als auch die Möglichkeit beinhaltet, durch das Wägital über den Raum Sihlsee in die Gegend von Schwyz vorzurücken.

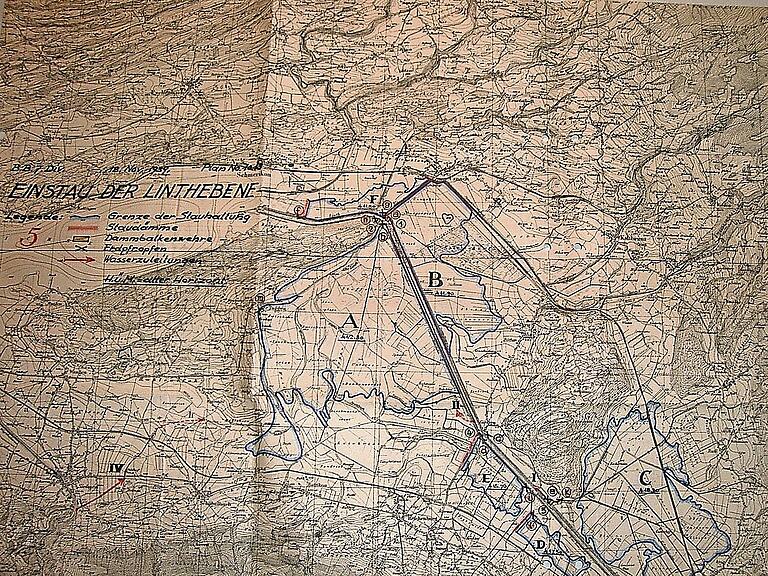

Die strategische Wichtigkeit der Linthebene wurde bereits vor Kriegsausbruch erkannt und entsprechende Studien über eine mögliche Flutung erstellt. General Guisan befahl am 30. Oktober 1939 den unverzüglichen Baubeginn der Stauanlagen. Er wollte mit der Linth und deren Überflutung ein Hindernis von 15 Kilometern Breite schaffen und mass diesem Abschnitt im Norden des Kantons Schwyz höchste Bedeutung zu. Die geplante Versumpfung der Linthebene durch Nadelwehre und andere Wehr- und Dammbauten hätte innert kurzer Zeit den mittelalterlichen Tuggnersee zwischen Uznach, Giessen, Schübelbach und Tuggen sowie drei kleinere Seen zwischen Giessen und Schänis neu entstehen lassen.

Nach dem Krieg

Nach dem Aktivdienst stellte sich die Frage, was mit den während des Kriegs erstellten festen Einrichtungen des Réduits geschehen sollte, nachdem ein erster grundsätzlicher Beschluss festgehalten hatte, dass die Armee inskünftig auch im Mittelland einsetzbar sein musste. Auch wenn man sich damit von den Réduit-Strukturen ein Stück weit löste, beschloss die Landesverteidigungskommission 1946, dass auch die Eingänge zum Réduit durch besondere Truppen zu sperren seien. Hierfür wurde jedem Armeekorps eine Réduitbrigade zugeteilt. Für den Raum vom südlichen Zürichsee bis zum Vierwaldstättersee und vom mittleren Reusstal über das Glarnerland an den Walensee war die Réduitbrigade 24 zuständig. Ihr Auftrag lautete, einen gegnerischen Vorstoss im zugewiesenen Raum und somit in die Tiefe des Alpenraumes zu verhindern. Ein beträchtlicher Teil der Truppen der Réduitbrigade 24 stammte aus dem Kanton Schwyz. Es waren die Wehrmänner der Infanterie-Bataillone 146 (aus den Bezirken March, Höfe und Einsiedeln) und 188 (aus den Bezirken Schwyz, Küssnacht und Gersau).

Die permanenten Anlagen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs sind im Kanton Schwyz noch weitgehend erhalten. Viele wurden von der Armee bis in die 1980er-Jahre weiter betrieben. Mit der Umsetzung der «Armee 95» wurde auf den grössten Teil der operativen Sperrverbände verzichtet und fortan auf das Konzept der «dynamischen Raumverteidigung» gesetzt. Ein Grossteil der militärischen Bauten und Anlagen wurde in den 1990er-Jahren deklassiert, das heisst aus dem «Dienst entlassen».

Kriegskommandoposten Selgis

Der Stab des 4. Armeekorps, dem die 6. und 7. Division (neben weiteren Einheiten) unterstellt war, befand sich während der Kriegsjahre in Schwyz. Als unterirdischer und definitiver Kriegskommandoposten (KP) wurde der Bunker Selgis (etwa auf halber Strecke zwischen Schwyz und Muotathal) in den Jahren 1941/42 gebaut.

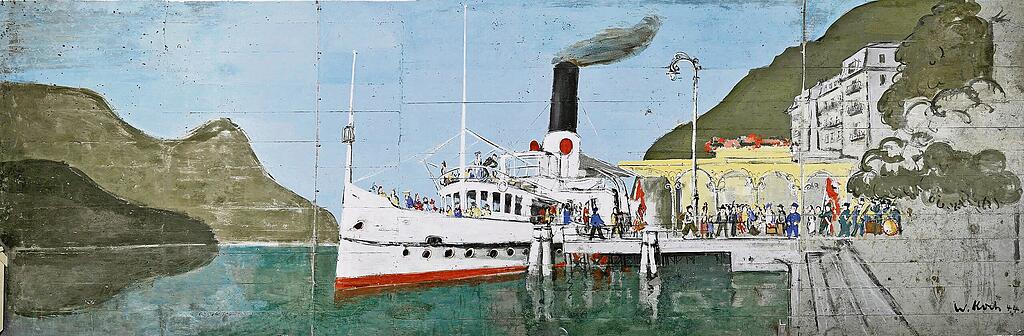

Neben seiner militärhistorischen Bedeutung und seiner architektonischen Eigenheit (der Bunker ist nach dem Prinzip «Haus im Fels» erbaut), weist der Selgis-Bunker noch eine weitere Merkwürdigkeit auf: ein dreizehnteiliger, grossformatiger Wandbildzyklus des St. Galler Kunstmalers Willy Koch (1909–1988). Der Künstler leistete in den Kriegsjahren 1943 und 1944 als Soldat Dienst im Bunker und schuf eine farbenfrohe Bilderwelt im Innern. Diese Bilder sind auf den abgeschrägten Betonwänden der Arbeits- und Schlafräume platziert. Dargestellt sind etwa ein Landsknecht neben dem Wachtlokal, verschiedene Stillleben, Landschaften aus dem Welschland oder dem Tessin, ein Dampfschiff am Schiffsteg in Brunnen oder die Rütliwiese mit Schweizer Fahne. Der Bilderzyklus ist abwechslungsreich gestaltet und leistete durch seine Farbenpracht über Jahrzehnte einen wesentlichen Beitrag gegen den Bunkerkoller.

Die Besonderheit der Bilder liegt darin, dass sie die Identifikation mit der Schweiz nicht über bekannte Mythen (Wilhelm Tell et cetera) herzustellen versuchen, sondern indem Füsilier Koch seine Kameraden und Zeitgenossen darstellt, im Dienst und im Urlaub, in der Marschkolonne, im Wirtshaus oder am Sonntag auf dem Dampfschiff. Sie thematisieren das Schöne und Schützenswerte des Landes und dürfen durchaus als gemalte «geistige Landesverteidigung» bezeichnet werden.

Nach dem Krieg diente der Selgis-Bunker der Gebirgsdivision 9 und (seit den 1960er-Jahren ausschliesslich) der Réduitbrigade 24 bis 1995 als Kommandoposten. Der Bunker ist im Jahr 2003 deklassiert worden.

Kommentare

Bitte beachten Sie unsere Richtlinien, die Kommentare werden von uns moderiert.

Zu diesem Thema wurden noch keine Kommentare geschrieben.