Brot, Rüebli, Käse, Bananen oder sogar Fleisch – tagtäglich landen in der Schweiz Lebensmittel im Abfall statt im Magen. Was auf dem Acker wächst, im Laden gekauft und in der Küche verarbeitet wird, schafft es viel zu oft nicht auf den Teller und wird verschwendet. Die meisten Lebensmittelabfälle verursachen die Haushalte.

Der Bundesrat hat im Jahr 2022 dem Food-Waste den Kampf angesagt und einen ambitionierten Aktionsplan verabschiedet. Das Ziel: Bis zum Jahr 2030 sollen die Lebensmittelabfälle halbiert werden, und zwar entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von der Landwirtschaft bis zu den Haushalten. Dafür schloss der Bund mit Unternehmen und Verbänden eine branchenübergreifende Vereinbarung ab.

Ernüchternde Bilanz nach drei Jahren

Erste Auswertungen eines Berichts durch die ZHAW zeigen, die Schweiz hinkt den Zielen hinterher. Forschende untersuchten den Zeitraum von 2017 bis 2024 und stellen fest: Die Reduktion liegt gerade einmal bei 5 Prozent. Laut Plan müssten es bis Ende dieses Jahres rund 25 Prozent sein.

Erste Fortschritte sichtbar

Aber es gibt auch Lichtblicke: Der Detailhandel konnte seinen Food-Waste in den letzten Jahren um rund 20 Prozent senken. Detailhändler wie Coop setzen auf Wiederverwertung statt Wegwerfen. Abgelaufene, aber noch essbare Lebensmittel gehen an wohltätige Organisationen und hartgewordenes Brot wird zu Tierfutter oder landet in der Biogasanlage. Oder die Detailhändler versuchen, Produkte kurz vor Ablaufdatum mit Aktionen und Rabatten noch zu verkaufen.

Es gibt Gastro-Betriebe, die ihre Verluste gar um 50 Prozent senken konnten. Der Branchenverband Gastro Suisse hat zusammen mit dem Bund ein Messinstrument lanciert. Wenn die Betriebe wissen, wo die grössten Verluste entstehen, können sie gezielt handeln und minimieren dabei nicht nur Lebensmittelabfälle, sondern sparen auch Geld.

Haushalte sind die grössten Sünder

Jedes Jahr werden insgesamt rund 2,8 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Das entspricht einer Kolonne von 280’000 Lastwagen mit je 10 Tonnen, die sich von Zürich bis Teheran erstrecken würde.

Die Konsumentinnen und Konsumenten werfen deutlich mehr Lebensmittel weg als Landwirtschaft, Detailhandel und Gastronomie. Das belastet nicht nur das Portemonnaie, sondern auch die Umwelt.

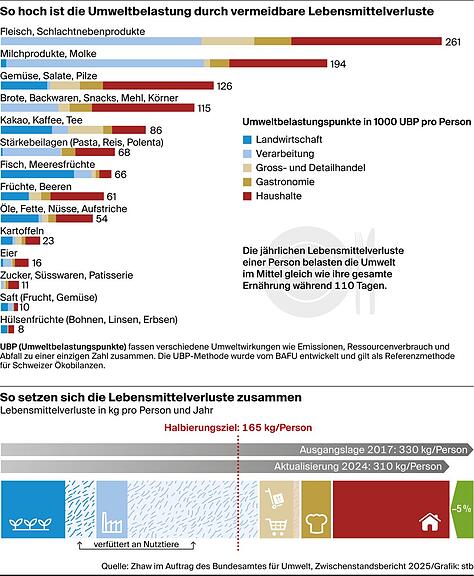

Pro Person landen jedes Jahr Lebensmittel im Wert von rund 600 Franken im Abfall. Im Schnitt entspricht das 310 Kilogramm Lebensmittel pro Person. Am häufigsten landen Milchprodukte im Müll, gefolgt von Gemüse und Brot.

Rund ein Viertel der Treibhausgasemissionen, die durch die Ernährung verursacht werden, sind auf Food-Waste zurückzuführen.

Gravierende Folgen für die Umwelt

Fleisch und Milchprodukte, die nicht gegessen werden, verursachen dabei den grössten ökologischen Schaden. Besonders problematisch: Sie landen oft am Ende der Wertschöpfungskette im Abfall. Wenn ein Joghurt oder der Lyoner in den Abfall wandern, wurden die Ressourcen für die Herstellung und den Vertrieb vergeblich verbraucht.

Die Menge an Lebensmitteln, die eine Person im Jahr verschwendet, belasten die Umwelt so stark wie ihre Ernährung in etwa 110 Tagen.

Es gilt: Vermeiden ist besser als Verwerten. Selbst Kompostierung oder Biogasanlagen können den Ressourcenaufwand der Produktion kaum ausgeglichen.

Dank Zusammenarbeit zum Erfolg

Aus dem Bericht geht ausserdem hervor, nur durch weitere Zusammenarbeit zwischen all den Playern kann Food-Waste noch weiter minimiert werden.Trotz Monitoring und unterschiedlicher Datenerfassung bleibt unklar, wie viele Lebensmittel in bestimmten Bereichen verschwendet werden. In der Landwirtschaft beispielsweise fehlen die Daten.

Der Bund analysiert nun die ersten Erkenntnisse und entscheidet voraussichtlich 2026, welche weiteren Massnahmen nötig sind. Die Haushalte stärker für das Thema zu sensibilisieren, scheint unerlässlich.

Ohne klare Regeln kein Erfolg

Der Zwischenbericht zeigt auf, es braucht stärkere Bemühungen, sonst kann das Reduktionsziel kaum erreicht werden. Freiwillige Vereinbarungen hätten bisher nur bei engagierten Unternehmen Wirkung gezeigt. Es brauche wohl einen gesetzlichen Rahmen, damit Zielvorgaben eingehalten werden.

Lebensmittelabfälle sind nicht nur ein ethisches und ökologisches Problem, sondern auch verschwendete wirtschaftliche Ressourcen. Die Studie der ZHAW macht deutlich: Die Strukturen zur Reduktion sind vorhanden, müssten aber breiter genutzt werden. Mehr Unternehmen müssten mitziehen, die Haushalte müssten stärker sensibilisiert werden - nur so könne die Schweiz ihr Food-Waste-Ziel erreichen.