Seit 1976, dem Jahr seiner Ausbürgerung aus der DDR, lebt Wolf Biermann in einem stattlichen Backsteinhaus in Altona, einer Vorstadt Hamburgs. Es ist ein Mehrgenerationenhaus: Während des Gesprächs betreten zwei seiner Söhne kurz den Raum; am Fenster liegt das Spielzeug seiner Enkelin. Er habe sich vorbereitet, sagt der 87-Jährige und deutet auf einen Zettel, der vor ihm auf dem Tisch liegt. Darauf steht ein Gedicht.

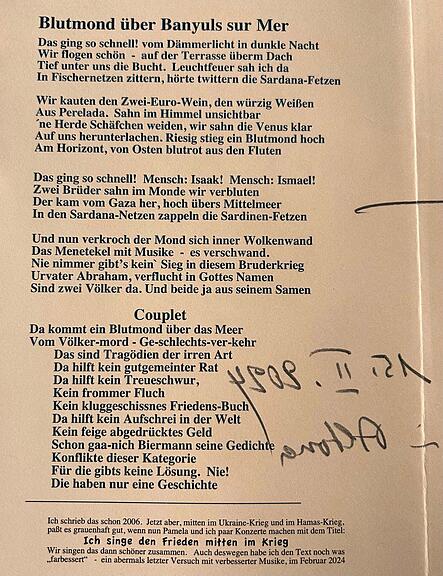

Wolf Biermann: Ich möchte lieber als einer gelten, der einigermassen brauchbare Gedichte schreibt, statt wie ein Walfisch irgendwelche Politkommentare abzublasen. Deshalb will ich Sie mit einem Gedicht behelligen, damit Sie auf dem neusten Stand meiner Verwirrung sind. Ich habe das 2006 geschrieben, auch damals kämpfte Israel gegen die Hamas. Es heisst «Blutmond über Banyuls-sur-Mer». Wissen Sie, was Banyuls ist?

Ein Ort im französischen Teil Kataloniens. Und ein gleichnamiger Dessertwein.

Gut, dann wissen Sie auch, was eine Sardana ist.

Nein.

Das ist der Reigen, den die Katalanen gegen Francos Diktatur getanzt haben. Ein Tanz mit quäkenden Oboen-Tönen, sehr eindringlich und ein bisschen langweilig (Biermann beginnt, die «Ballade vom Blutmond über Banyuls-sur-Mer» zu rezitieren).

Isaak und Ismael, Abrahams Söhne, die Urväter der Juden und Araber. Halbbrüder, die sich jetzt abschlachten. Ja, es gibt Konflikte, die keine Lösung haben können. Das nennt man ein Dilemma. Wie in der Tragödie kann man nur darüber nachdenken, ob man lieber diesen Fehler macht oder den anderen.

Wurde Ihnen 2006 bewusst, dass der Konflikt unlösbar ist, oder ahnten Sie das schon früher?

Zum ersten Mal lernte ich das Mitte der Neunzigerjahre aus dem Munde meines Freundes, des Historikers Arno Lustiger, der vier Jahre in Auschwitz überlebt hatte. Der sagte mir: «Wolf, der Konflikt in Israel, für den gibts keine Lösung, der hat nur eine Geschichte.»

Hatten Sie auch 1993 keine Hoffnung, als sich Rabin, Arafat und Clinton zum Handschlag trafen? Damals schien alle Welt mit einer Lösung zu rechnen.

Damals hofften viele. Aber ich bin von Beruf Zweck-Pessimist, damit ich nicht hysterisch enttäuscht werde in falschem Hoffen. Ich beschütze mein Herz aber nicht im Sinne eines politischen Faulpelzes und Klugscheisser-Feiglings. Sie kennen gewiss auch das oft zitierte Credo des italienischen Philosophen Antonio Gramsci: Immer mit dem Schlimmsten rechnen, aber das Beste tatkräftig anstreben!

Leicht ist das sicher nicht. Hinter der Ecke lauert immer die Gefahr der Resignation.

Gewiss! Die Gefahr besteht darin, dass man ein parfümierter Pessimist wird, den alles nur anstinkt, weil er alles scheisse findet. Ausser sich selbst. Das ist eine Art, kaputtzugehen. In der DDR-Diktatur schrieb ich ein Lied mit dem Refrain: «Wer sich nicht in Gefahr begibt, der kommt drin um!». Das gilt aber auch in der Demokratie. Wer sich seelisch und körperlich auf die faule Haut legt, indem er nur stöhnt, sein Leben vertut und zer-hofft, der ist auch ein Idiot.

Haben Sie das immer so gesehen? Als Kommunist, der Sie einmal waren, mussten Sie doch Optimist sein.

Die Ideologie des Kommunismus war eine Religion. Der Prophet Marx träumte von einem «Tausendjährigen Reich» paradiesischer Zustände, in dem kein Mensch ausgebeutet und also auch keiner unterdrückt wird, denn Unterdrückung ist ja nur dazu da, die Ausbeutung zu stabilisieren. Und geheuchelt wird, um die Tyrannei in eine höhere Freiheit umzulügen. Ich brauchte ein halbes Leben, bis ich die Kraft hatte, mich von diesem kommunistischen Kinderglauben, in dem ich aufgezogen wurde, loszureissen. All die umerzogenen Nazikinder meiner Generation begriffen das leichter und schneller.

Liedermacher, Dissident, Museumsstück

In kaum einem Leben verdichtet sich deutsche Geschichte wie in jenem Wolf Biermanns: Im November 1936, knapp vier Jahre nach der Machtergreifung der Nazis, wird er in Hamburg als Sohn zweier Kommunisten geboren. Sein Vater Dagobert, ein jüdischer Werftarbeiter, wird 1943 in Auschwitz ermordet. Im selben Jahr überlebt Wolf Biermann einen Bombenangriff auf Hamburg: Seine Mutter Emma rettet sich mit ihm durch den Sprung in einen Kanal. 1953, im Alter von 16 Jahren, geht Biermann in die DDR. In Ostberlin studiert er zunächst Wirtschaftswissenschaften, doch holt ihn Helene Weigel als Regieassistent ans Berliner Ensemble. 1965 erhält Biermann Auftritts- und Publikationsverbot durch die DDR-Behörden, die ihm «Klassenverrat» vorwerfen. 1976, nach einem Konzert in Köln, nutzt die DDR-Führung die Gelegenheit, Biermann loszuwerden: Er wird ausgebürgert und muss im Westen bleiben. Auch nach der Wende wird es um ihn nicht ruhig: Kaum einer kritisiert die Stasi-Verstrickungen früherer DDR-Bürger schärfer als Biermann. Auch sonst wendet er sich gegen zahlreiche Lebenslügen seiner Landsleute, so etwa den weitverbreiteten Pazifismus. Vor einem halben Jahr ist Biermann zum Ausstellungsgegenstand geworden: Die Schau «Ein Lyriker und Liedermacher in Deutschland» im Deutschen Historischen Museum Berlin läuft noch bis zum 2. Juni. (hfm)

Ihr Vater war Jude und Kommunist, er wurde in Auschwitz ermordet. Sie sagten einmal, hätte er überlebt, wäre er in der DDR womöglich Ihr Feind geworden.

Das ist zwar wahr, aber wahrscheinlich auch falsch. Der Charakter des Maschinenschlossers Dagobert Biermann hätte wohl verhindert, dass er ein Ulbricht-Parteibonze oder eine Honecker-Canaille geworden wäre. Der war einfach zu tapfer, zu redlich, zu stolz. Der wäre eher im Stasi-Knast gelandet oder in den Westen geflohen wie einst Herbert Wehner nach Schweden oder mein Freund Heinz Brandt nach Westberlin. Stalin rottete niemanden so gründlich aus wie die aufrichtigsten Kommunisten. Das ist alt wie die Menschheit. Wer an denselben Gott anders glaubt als der Papst, wird als Ketzer liquidiert; das war – wie alle Protestanten wissen – auch in der Geschichte des Christentums so.

Und seit Ihrem Bruch mit dem Kommunismus leben Sie ohne Utopien?

Ich brauch diese Seelen-Krücke nicht. Noch kann ich auf zwei Beinen laufen. Für uns alle gilt der friesische Spruch: Wer nicht kann, wie es muss, muss eben machen, wie er kann.

Sind Sie damit eine Ausnahme? Die meisten Menschen brauchen doch irgendeine grosse Idee oder Religion, an der sie sich festhalten können.

Die meisten Menschen, mit denen ich zu tun hatte, waren lebenskluge Arbeiter. Ich komme, wie man politromantisch sagt, «von unten». Dabei hätte durch Zufall mein Vater ein grosser Intellektueller sein können oder ein kleiner SS-Mann in Auschwitz. Schicksal! Nach meiner Ausbürgerung traf ich in Paris Jean-Paul Sartre. Er sagte mir: «Wir beurteilen die Menschen nicht danach, was aus ihnen gemacht wurde, sondern wir beurteilen sie nach dem, was sie aus dem gemacht haben, was aus ihnen gemacht wurde.» Das klingt verkopft philosophisch und ist trotzdem eine wunderbar brauchbare Lebenswahrheit.

Sie reden fast wie ein Liberaler, der Eigenverantwortung anmahnt.

Als ich 1976 in Köln mein erstes Konzert im Westen gab, sang ich ein Lied mit der Strophe «Freiheit von Freiheitsdemagogie. Nehmt euch die Freiheit, sonst kommt sie nie.» Das war immer meine Haltung zum Liberalismus. Man kann Freiheit fordern oder erbetteln. Aber man kriegt sie nicht geschenkt, sondern muss sie sich nehmen. Eine Freiheit, die gewährt wird, ist nur ein liberales Leckerli, das sind nur Freiheiten im Plural zur Besänftigung. Brecht wusste das auch: «Die kleinen Freiheiten sind die Feinde der grossen Freiheit.» Dieser geniale Salonstalinist meinte freilich die falsche Freiheit des kommunistischen Paradieses.

In was für Zeiten leben wir? Schlechter scheint mir die Stimmung lange nicht mehr gewesen zu sein, zumindest nicht in Deutschland.

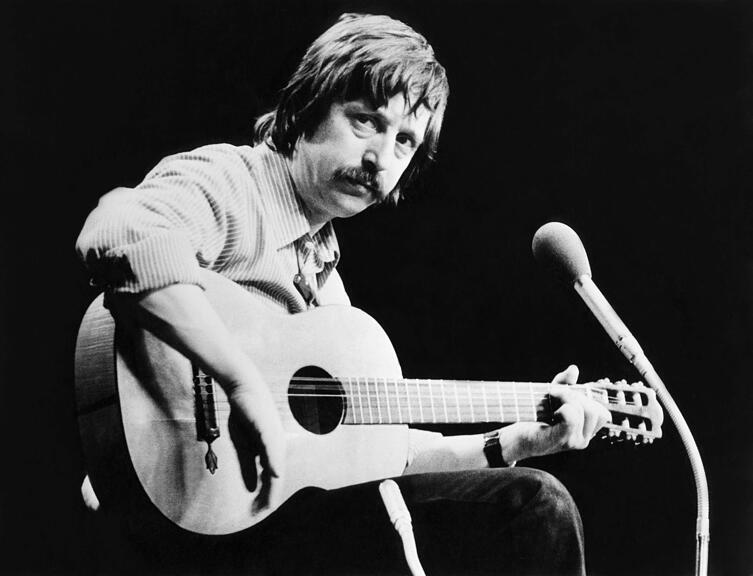

Wo viel weniger gelitten wird, wird offenbar noch viel mehr gejammert. Das war wohl immer so. Vor ein paar Wochen veröffentlichte der «Spiegel» ein Gedicht von mir: «Ich steh am Abgrund, wie auch du / Krieg manche Nacht kein Auge zu / Ansonsten streichel ich mein Weib / Den Bauch meiner Gitarre auch: / Mein Holzschwert mit sechs Saiten. / Der kleine Drachentöter hat / – sein Holzschwert mit sechs Saiten / – in diesen finsteren Zeiten / – in fetten, finsteren Zeiten.»

Aber es sind schon finstere Zeiten, nicht nur fette?

Gewiss! Aber wir leben hier in Westeuropa in einem sozialen Paradies, zumindest, wenn wir es an der ganzen Menschheit messen. Und das müssen wir! Eigene Leiden sind freilich immer erstmal die allerschlimmsten … Zur Selbstachtung gehört allerdings auch, das reale Elend der Menschheit zu bedenken. Ein Handy haben alle, auch die noch leben wie vor tausend Jahren.

Sie sind ein geübter Dialektiker. Man kann Sie kaum auf eine Position festnageln.

Wollen Sie mich kreuzigen? Ich bin doch kein Messias! Dabei ist Ihr spöttisches Missbehagen begründet: Die Dialektik kann auch zur raffinierten Schlaumeierdummheit verkommen. Insofern sind oft noch dümmer als die Dummen die klugen Leute. Denn sie können nicht nur die Welt schlauer betrügen, sondern, was noch viel schlimmer ist, auch sich selbst. Im stalinistischen Marxismus wurde Dialektik zu einer ekelhaften Herausredekunst. Deswegen haben die sogenannt einfachen Leute auch ein gesundes Misstrauen gegen Menschen, die alles verklären durch Erklärung. Trotzdem ist das dialektische Denken keine Trickserei. Die tiefen Widersprüche existieren in der Wirklichkeit. Und darum muss man alles hinterfragen und an allem zweifeln. Aber eben dadurch nicht verzweifeln!

Putins Krieg in der Ukraine beschäftigt Sie sehr. Lädt Deutschland Schuld auf sich, indem es zu wenig für die Ukraine tut, oder täuscht dieser weitverbreitete Eindruck?

Deutschland tut viel, und das besänftigt mein Herz. Aber genug ist es offensichtlich nicht. Ein Volk, das von übermächtigen Kriegsverbrechern okkupiert wird, muss sich verteidigen können. Der Wolf Biermann muss dieser Meinung sein, weil er sonst ein Heuchler wäre. Wir beide können hier überhaupt nur miteinander reden, weil Russen, Amerikaner und Briten ihr Leben aufs Spiel gesetzt und verloren haben, um mein Leben zu retten. Mich, das Kommunisten- und Judenkind Wolf Biermann, hätten die Heil-Hitler-Deutschen ermordet. Also kann ich leider auch kein Pazifist sein.

Haben Sie Verständnis für die Schweiz und ihre Neutralität?

Schweden und Schweizer leiden sehr angenehm daran, dass sie seit Ewigkeiten keinen Krieg hatten. Die Schweden schämen sich für dieses Privileg. Auch deshalb nahmen sie Jahrzehnte lang jeden Flüchtling auf. Die Schweizer sind nicht so romantisch. Sie betrachten ihr Glück als verdienten Gotteslohn. Brecht hat ein gehässiges Wort in die Welt gesetzt, das ich ihm früher nachgeplappert habe: «In der Schweiz haben nur die Berge Grösse.» Wissen Sie, wer mich von dieser Dummheit heilte?

Ich ahne es. Franz Hohler?

Sie wissen es also. Der Hohler besuchte mich schon in Ost-Berlin. Er brachte sein Cello mit. Für die Genossen an der Grenze war das eine Herausforderung. Die wollten nicht glauben, dass das nur ein Cello war. Dabei hatte er die gefährliche Konterbande in seinem Kopf. Denke ich an Hohler, ist die Schweiz das wunderbarste Land der Welt. Er ist ein Witzbold, aber einer, der wirklich Witz hat, also Geist.

Sie wirken abgeklärt und gelassen, während Deutschland in Aufruhr zu sein scheint. Macht Ihnen der Aufstieg der AfD keine Sorgen?

Ihre Wahlerfolge versetzen mich nicht in Panik, sie machen mir Sorgen. Nun besänftigt mich mein Geschichtsbewusstsein, es sagt: «Sei nicht hysterisch, kleiner Biermann.» 1945 wurde die Nazipartei verboten. Dann gab es eine Umfrage: «Würden Sie die NSDAP wählen, wenn es noch erlaubt wäre?» 20 Prozent sagten damals Ja. Vielleicht ist das meine zynische Beruhigungspille: Mehr sind es jetzt auch nicht, die AfD wählen.

Aber es könnten mehr werden.

Ja, weiss Gott! Will sagen: Ich weiss es nicht. Leider! Die Chance ist da, dass diese genuinen Erben der Nazizeit sich in paar Jahren – so wie Hitler 1933 – damit brüsten können, die Demokratie mithilfe der Demokratie besiegt zu haben. Ich spekuliere darauf, dass die meisten Wähler ihren Wohlstand nicht gefährden wollen. Also wählen sie hoffentlich lieber die längere Wurscht als den längeren Knüppel. Putin hat solche Sorgen nicht. Der Diktator kann seinen Krieg führen, auch wenn seine Untertanen bluten und Dreck fressen müssen. In der Demokratie ist es anders: Die Politiker wollen gewählt werden. Und das ist das genuine Elend jeder Demokratie. Auf der anderen Seite trägt aber auch die Diktatur ihr bedrohliches Paradox in sich selbst: Der Funke der Freiheit glüht in jeder Menschenseele.

Heisst das, Sie hätten diesen Freiheitsdrang nie entwickelt, wenn Sie nicht als 16-Jähriger aus dem Westen in die DDR gegangen wären?

Die DDR-Diktatur hat meine Sehnsucht nach der Freiheit angestachelt.

Was wäre im Westen aus Ihnen geworden? Ein Sozialdemokrat?

Wohl kaum, weil ich in der kommunistischen Blase geprägt worden bin. Die Kommunisten hassten die Sozialdemokraten mehr als die Faschisten, das wissen Sie doch als Historiker: Ernst Thälmann.

Sie hätten doch auch in der Bundesrepublik klüger werden können.

Gewiss, das gebe ich gern zu: Auf nichts ist Verlass, nicht einmal auf die eigene eingefressene Dummheit. Ich wäre wahrscheinlich ein Funktionär der Kommunistischen Partei geworden, und weil ich ein Menschenfischer bin, hätte ich wohl eine KP-Bonzenkarriere gemacht. Ich wäre jedes Jahr auf Kosten der Arbeiter und Bauern in die DDR gefahren: einmal, um dort von den SED-Genossen die neuesten Parteilügen zu lernen, und ein zweites Mal, um mich und meine Familie vom Klassenkampf im Westen zu erholen.

Wäre der Welt ein grosser Künstler verloren gegangen, wenn Sie nicht in den Osten gegangen wären?

Wahrscheinlich wäre ich heute Mitglied der Linkspartei und würde womöglich überlegen, ob ich bei Gysis Verein bleibe oder mit Sahra Wagenknecht aufbreche zu neuen Ufern im falschen Leben. Beides wären Formen totalitärer Verblödung. Aber Verse schreiben? Liedermacher? – Nöö! Meine Mutter war doch nicht grössenwahnsinnig. Ich sollte doch kein Künschtler werden! Ich sollte bescheiden nur den Kommunismus aufbauen und die Menschheit retten.

Wurden Sie auch deshalb ein Dichter, weil Sie sich am SED-Staat rieben?

Nein. Mein Hass auf die rotgetünchten Bonzen wäre in Leipzig derselbe gewesen, aber ein Dichter konnte ich nur in Berlin werden. Stellen Sie sich vor, ein Hansjörg Friedrich Müller wäre 1608 nach London in ein Theater an der Themse als Regieassistent gekommen, das von einem Mann geleitet wurde, der Shakespeare heisst. Ich kam zum Studium der Wirtschaftswissenschaften an die Humboldt-Universität und geriet dort erst in den Sog des Berliner Ensembles, das Brecht damals mit der Helene Weigel aufgebaut hat. Was für ein Zufall!

Herr Biermann, Sie sind wahrscheinlich der grösste lebende deutschsprachige Lyriker.

Klaro.

Sie sagen das so gelassen.

Nein, Sie sagten es.

Sind Sie der letzte Mohikaner? Oder anders gefragt: Interessiert es Sie, was junge Literaten machen?

Diese Frage kann ich Ihnen elegant beantworten, mit einem Zitat von Heinrich Heine: Der schrieb in seinem Gedicht «Atta Troll»: «Andere Zeiten, andere Vögel, andere Vögel, andere Lieder. Sie gefielen mir vielleicht, wenn ich andere Ohren hätte.»

In Ihrem Gedicht, das der «Spiegel» kürzlich veröffentlichte, klagen Sie, «die Muttersprache» sei «cancel-krank». Beeinträchtigt ein politisch korrekter Sprachgebrauch das künstlerische Schaffen?

Das hat mit Dichtung noch gar nichts zu tun. Unsere prosaische Sprache ist cancel-krank.

Was stört Sie konkret?

Dass ich zum Beispiel mein Zigeuner-Lied umbenennen soll. Ich kannte in Ostberlin etliche Sinti oder vielleicht Roma, mit denen ich eng verbunden war. Die würden böse grinsen, wenn man ihnen sagen würde, sie seien keine Zigeuner. Ich kenne geniale Zigeuner-Kollegen, die Wutanfälle kriegen, wenn ein woker Marketing-Analphabet ihnen befiehlt, wie sie sich zu nennen haben.

Aber die Art, wie ein Wort verstanden wird, kann sich ändern. Das Wort «Neger» wird heute von vielen als beleidigend betrachtet.

Wer so redet, weiss wenig über die Menschheitsgeschichte. Quäker in den USA sind Quäker: «Zitterer». Sie kennen doch die Sansculotten. Auch das war ein böser Spottname – für arme Leute während der Französischen Revolution, die keine ordentlichen Hosen trugen. Grade deshalb sagten sie stolz und aggressiv: «Je suis Sansculotte!» Wer aus einem Spottnamen einen Ehrentitel macht, wehrt sich.

Was halten Sie von der Gendersprache? Für viele ist sie auch ein ästhetisches Problem.

Ach was. Sie ist einfach Idiotendeutsch, unabhängig von aller Kunst. Natürlich kann ich mich dieser Diskussion ironisch entziehen, indem ich mich hinter Heine verstecke: «Sie gefielen mir vielleicht, wenn ich andere Ohren hätte.» Jede Generation hat das Recht auf ihren eigenen schlechten Geschmack. Einer meiner Söhne denkt über diese Fragen übrigens ganz anders als ich. Sie sehen, ich lebe nicht in der idyllischen Blase.

Gott sei Dank nicht.

In solchen Sprachfinsternissen wäre ich längst eingeschlafen. Aber ich bin ja, wie Sie deutlich genug sehen, beides: schon uralt und noch hellwach.

Kommentare

Bitte beachten Sie unsere Richtlinien, die Kommentare werden von uns moderiert.

Zu diesem Thema wurden noch keine Kommentare geschrieben.