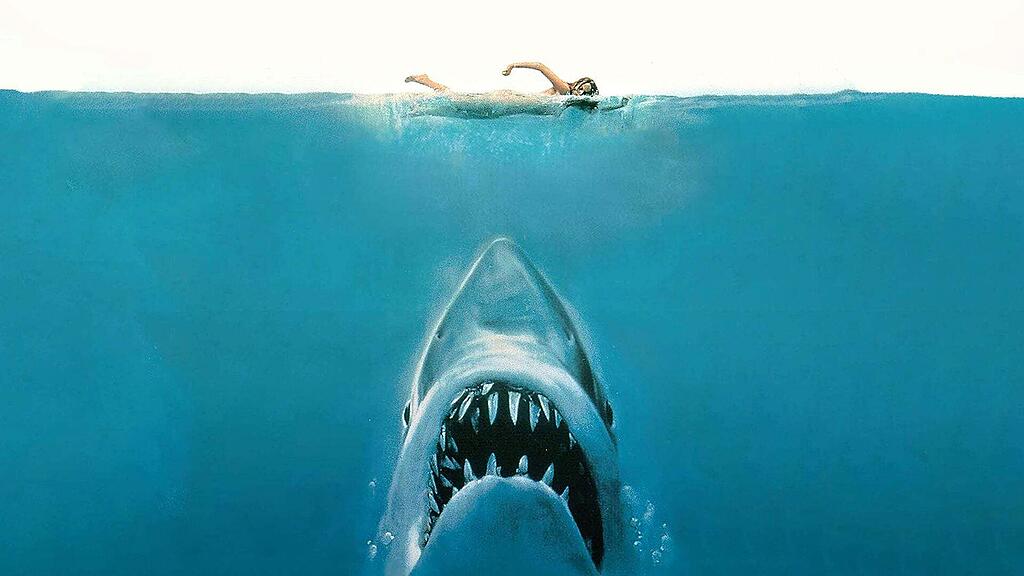

Vor 50 Jahren feierte Steven Spielbergs «Der weisse Hai» seine Premiere in den USA – und veränderte nicht nur Hollywood, sondern auch die Wahrnehmung des Weissen Hais weltweit. Der Film entwickelte sich zum ersten Blockbuster der Kinogeschichte, löste eine Hai-Panik aus – und hatte weitreichende Folgen für Mensch, Tier und Meeresökosysteme.

Gedreht wurden die ikonischen Unterwasserszenen teilweise vor Port Lincoln in Südaustralien. Der Überlebende eines Hai-Angriffs und Filmpionier Rodney Fox sowie Ron und Valerie Taylor, australische Pioniere in den Bereichen Unterwasserfotografie, Film, Hai-Forschung und Naturschutz, filmten dafür echte Weisse Haie in freier Wildbahn. Was als Beitrag zur authentischen Darstellung gedacht war, führte jedoch unbeabsichtigt zu einer weltweiten Dämonisierung der Tiere.

Fox’ Sohn Andrew erklärte gegenüber dem australischen Sender ABC : «Sie wussten, dass es ein aufwendig produzierter Spielfilm war, aber sie hatten keine Ahnung, wie fiktiv und schockierend das Endprodukt sein würde.» Vor allem die Musik von John Williams habe diesen Effekt nochmals verstärkt. Düstere Streicherklänge und das zentrale Zweinotenmotiv erzeugten eine schaurige, unheilvolle Atmosphäre.

Tourismusboom versus Haifurcht

Die Veröffentlichung des Films löste nicht nur Angst aus, sondern sorgte auch für neue wirtschaftliche Perspektiven: Schon ein Jahr später gründete Rodney Fox Haitauchtouren vor Port Lincoln – heute eine international bekannte Attraktion. Der einstige Fischerort wurde zum Hotspot für Abenteurer und Naturtouristen.

Doch der Erfolg des Films hatte auch Schattenseiten. Millionen sahen im Weissen Hai fortan ein Monster – ein Image, das die Forschung bis heute zu korrigieren versucht. Im Film misst der Hai 7,6 Meter – in der Natur sind Weibchen meist 4,6 bis 4,9 Meter lang, Männchen bis zu vier Meter. Die grössten jemals dokumentierten Exemplare kamen laut der Experten auf etwa sechs Meter – ein besonders grosses Tier wurde 1945 vor Kuba gefangen und war 6,4 Meter lang. Doch eine Grösse wie im Film sei «biologisch gesehen unrealistisch», wie die Forschenden John Long und Heather Robinson von der Flinders University in einer Analyse zum Thema schreiben .

Gefährdete Spezies

Nach «Der Weisse Hai» kam es zu regelrechten Vernichtungsfeldzügen gegen Haie – mit fatalen Folgen. Heute gelten Weisse Haie als gefährdet. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts sind schätzungsweise 80 bis 90 Prozent der Weissen Haie weltweit verschwunden. In australischen Gewässern leben vermutlich weniger als 500 Tiere.

Dies liegt auch daran, dass Haie Jahrzehnte brauchen, um ihre maximale Grösse zu erreichen. Männchen benötigen etwa 26 Jahre zur Geschlechtsreife, Weibchen bis zu 33. Ein Haiweibchen, das kürzlich vor Queenslands Küste untersucht wurde, trug nur vier Embryonen – ein Hinweis auf die geringe Fortpflanzungsrate der Art. Die Wiederherstellung früherer Populationen dürfte Jahrzehnte dauern. Dabei sind die Meerestiere als Spitzenräuber «essenziell für das marine Ökosystem», wie die australischen Forschenden betonen. Auch die Wahrscheinlichkeit, von einem Hai gebissen zu werden, ist sehr gering. Laut dem International Shark Attack File gab es im vergangenen Jahr weltweit 47 unprovozierte Hai-Angriffe auf Menschen, davon sieben mit tödlichem Ausgang – deutlich unter dem Zehnjahresdurchschnitt von 70 Angriffen jährlich.

Gefährliche Dramatisierung

Dennoch erscheinen bis heute immer wieder Berichte, die Haie in ein falsches Licht rücken. So etwa in einer «National Geographic»-Dokumentation aus dem Jahr 2022, die nahelegte, dass Meeresschutzgebiete im Pazifik riesige «Mega-Haie» hervorgebracht hätten. Fachleute äusserten daran massive Zweifel und warnten erneut vor einer Dramatisierung des Themas.

Die Meeresbiologin Kori Burkhardt, die in dieser Doku auftrat, stellte in einer E-Mail im Nachhinein klar: «Haie nutzen Schutzzonen nicht aus, um zu monströsen oder «Mega»-Grössen heranzuwachsen.» Die Begriffe seien PR-Erfindungen und nicht wissenschaftlich fundiert. Zwar sei belegt, dass Tigerhaie im Pazifik etwas grösser als im Atlantik würden, «aber die Unterschiede sind nicht dramatisch», schrieb Burkhardt damals. Den Eindruck, dass Schutzzonen überdimensionierte Raubtiere hervorbrächten, hielt sie für «höchst unverantwortlich».

Immerhin hat die jahrzehntelange Medienprominenz der Tiere auch die Forschung beflügelt. Mittlerweile steht beispielsweise fest: Der Weisse Hai stammt nicht vom prähistorischen Megalodon ab. Er ist ein eigenes evolutionäres Kapitel – und medizinisch wie ökologisch hochinteressant. Sein Genom, erst 2019 entschlüsselt, enthält Hinweise auf aussergewöhnliche Fähigkeiten zur DNA-Reparatur und Wundheilung.

Kommentare

Bitte beachten Sie unsere Richtlinien, die Kommentare werden von uns moderiert.

Zu diesem Thema wurden noch keine Kommentare geschrieben.