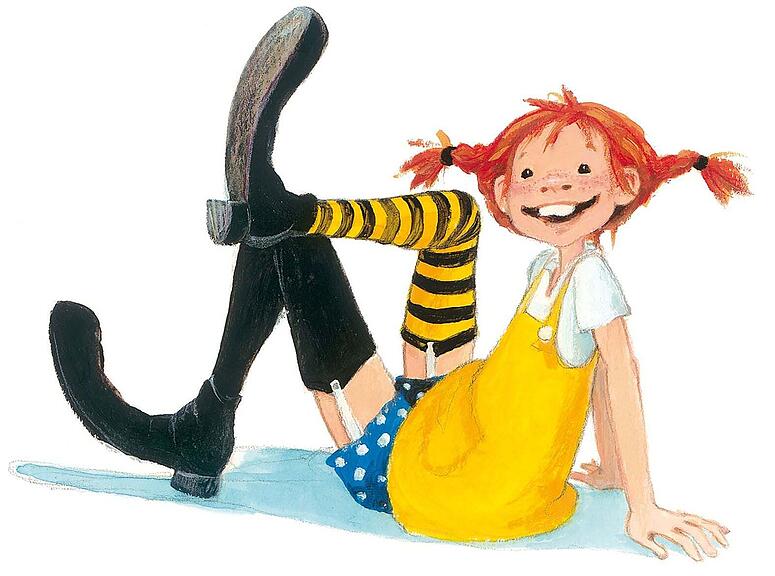

Jetzt ist sie trotz Krummelus-Pille doch noch alt geworden: Pippi Langstrumpf, das frechste und liebenswürdigste Kinderbuchmädchen der Welt, das nie alt werden wollte, feiert am 21. Mai ihren achtzigsten Geburtstag. Und man darf annehmen, dass die zurückgezogen in der Villa Kunterbunt auf der schwedischen Insel Gotland residierende Stilikone mit den abstehenden Zöpfen wie ihre Erfinderin Astrid Lindgren ihren Reichtum in den letzten Dekaden nochmals vergrössert hat – dank 70 Millionen verkaufter Buchexemplare weltweit, zahlreicher Filmrollen und eines Haufens Merch.

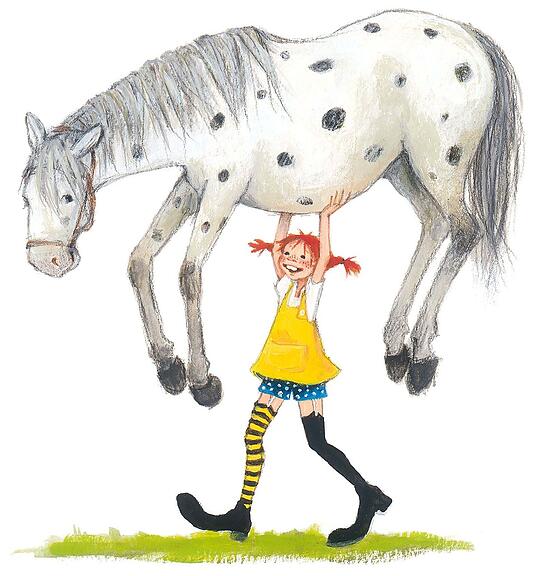

Dass zum Haus, zum Äffchen und zum Pferd noch ein dicker Mercedes und ein Zweitwohnsitz in der Südsee dazugekommen sind, ist aber kaum anzunehmen. Denn bei aller Machtfülle, die Pippis Erschafferin Astrid Lindgren ihrer Heldin unter dem Eindruck des Faschismus und des autoritären Erziehungsstils jener Zeit angedichtet hat (übermenschliche Körperkräfte und kofferweise Cash), steht Pippi seit Jahrzehnten nur für Gutes: für weibliche Selbstbestimmung, für gewaltfreie Erziehung, für Mut, Toleranz, Lösungsorientiertheit, Grosszügigkeit und Gerechtigkeit.

Ihr humanistisches Weltbild hat erfolgreiche Frauen wie Michelle Obama, Angela Merkel und Heidi Klum inspiriert. Von manchen wird sie sogar als christliche Erlöserfigur gedeutet, die ihre Jüngerschaft – allen voran ihre bürgerlich erzogenen Freunde Tommy und Annika und all die erziehungsgeschädigten Kinder dieser Welt – hinter sich schart.

Pippi und Trump – nicht nur die Haarfarbe eint sie

Wie alles, was zu gut ist, um wahr zu sein, kann man natürlich auch Pippi gegen den Strich lesen. Der schweizerisch-deutsche Kunstwissenschafter und Journalist Jörg Scheller wies 2019 in einem satirischen Beitrag für die F. A. Z. auf die erschreckenden Parallelen zwischen dem falschen Selfmade-Milliardär Donald Trump und der mit Gold um sich werfenden Schwedin hin. Die Gemeinsamkeiten hörten längst nicht bei der orangefarbenen Haarfarbe auf, so Scheller: Beide würden im postfaktischen Zeitalter («2 mal 3 macht 4») leben, beide liessen andere nicht zu Wort kommen – man erinnere sich an Pippis Störmanöver in der Schulstunde und beim Kaffeekränzchen von Annikas und Tommys Mutter.

Und Scheller setzt noch einen drauf: Pippi sei wie Trump eine privilegierte Elitefigur, die sich ihren Nonkonformismus leisten könne, weil sie körperliche und monetäre Potenz besitze. Sie kaufe sich auf ihren Shoppingtouren mit Freunden Bonbons und verschleiere koloniale Machtverhältnisse. Dass ihr Papa sich als «Südseekönig» seinen Reichtum im globalen Süden auf dubiose Art erwirtschaftet habe, sei für sie kein Problem, so Scheller. Und wie die Maga-Anhänger trage sie eine Schusswaffe, von der sie sorglos Gebrauch macht.

Der Schweizer Comedian Sven Ivanić schlug auf SRF in der «Sendung des Monats» kürzlich in dieselbe Kerbe, als er meinte: «Klarer Fall: die verwöhnte Tochter eines Nestlé-Verwaltungsrats.»

Natürlich ist das alles grossartiger Unsinn, wohl als satirische Reaktion gedacht auf den (manchmal überbordenden) Trend der letzten Jahre, jedes Kinderbuch in politisch korrektes Deutsch zu übersetzen – in den neuen Pippi-Langstrumpf-Büchern heisst der «Negerkönig» seit 2009 übrigens «Südseekönig».

Scheller trifft aber einen wahren Kern. Denn in den drei Pippi-Langstrumpf-Bänden, der erste erschien 1949 auf Deutsch, geht es tatsächlich sehr oft um Macht und um den schwer zu lernenden Umgang mit ihr. Astrid Lindgren schrieb 1945 in ihrem Begleitbrief an den Verlag, der ihr Buch ablehnte: «Bei Bertrand Russell lese ich, dass der markanteste instinktive Zug der Kindheit das Verlangen ist, erwachsen zu werden, oder vielleicht eher noch der Wille zur Macht.» Und so lesen sich ihre Geschichten auch, als eine grosse Selbstermächtigungsgeschichte für Kinder.

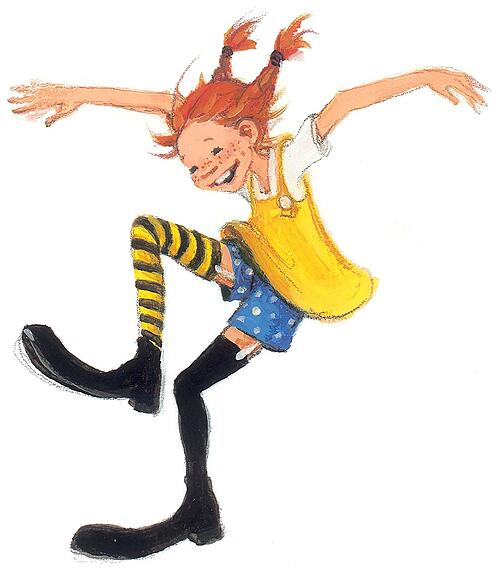

Pippi macht sich zwar die Welt, wie sie ihr gefällt, aber ohne ihr eigenes Wertsystem zu verraten und nicht ohne auf andere Menschen Rücksicht zu nehmen. Weshalb man diese Bücher heute nicht nur Kindern ans Herz legen möchte, die sich von ihren genervten und nervigen Eltern drangsaliert fühlen, sondern allen angehenden Managern der oberen Chefetagen, die in der Kaffeepause ihren Machiavelli lesen.

Die Frau, die einarmig Pferde versetzen kann, gibt nämlich vor allem jenen aufs Dach, die von ihrer Machtfülle so berauscht sind, dass sie die Grenzen des Anstands vergessen. Das können autoritär auftretende Polizisten sein, Eltern oder Moralapostel (diejenigen, die der Humanistin Lindgren heute Rassismus unterstellen, kämen wohl genauso schlecht weg). Aber auch über Dienstmädchen tratschende Hausfrauen, mobbende Kinder und Immobilienspekulanten, die glauben, sie könnten die ganze Welt kaufen, werden in ihre Grenzen verwiesen. Disclaimer: Ähnlichkeiten mit real existierenden Menschen in dieser Aufzählung sind Zufall.

Pippi ist aber nicht nur eine Meisterin der fairen und empathischen Machtausübung. Sie hinterfragt auch geltende Normen auf unverbiesterte Art, lässt sich weder Scham- noch Schuldgefühle einflössen. Sie hinterfragt Schönheitsnormen («Ich finde, Sommersprossen sind schick»). Sie stellt Praktiken der Pädagogik («Plutimikation» und tumbes Abfragen von Faktenwissen) infrage. Sie durchschaut die Mechanismen von Kulturveranstaltungen wie Zirkus- und Theateraufführungen, welche das Publikum zu stillen Konsumenten machen. Herrje, da schwingt sie sich doch lieber selbst aufs Zirkuspferd und stiehlt allen die Show – heutige Aktivisten brächten das nicht besser hin.

Und auch Eltern bringt diese Pippi immer wieder zum Nachdenken. Vor allem jene, die in ihren Erziehungsmustern so fest drinstecken, dass sie ihrem Nachwuchs kein bisschen Kreativität mehr zugestehen beim Entdecken der Welt.

Der grösste Un-Glücksfall der Kinderliteratur

Astrid Lindgren, die die Pippi-Geschichten am Krankenbett ihrer Tochter erfand und 1945 wegen eines verstauchten Fusses eine Bettruhe verordnet bekam, die zum grössten Un-Glücksfall in der jüngeren Kinderliteraturgeschichte werden sollte, weil die Pause sie zum Niederschreiben animierte, ging bis zu ihrem Tod 2002 ebenso aufrecht durchs Leben wie ihre Heldin. Früh unehelich schwanger geworden, setzte sie ihren beruflichen Werdegang in der schwedischen Hauptstadt fort, anstatt ihre Unabhängigkeit in der Ehe aufzugeben.

Die Tier- und Kinderrechtlerin und Friedensaktivistin formulierte den Gedanken hinter Pippi in einem Essay einmal so: «Wenn ich jemals beabsichtigt hätte, die Figur der Pippi zu etwas anderem als der Unterhaltung meiner jungen Leser dienen zu lassen, so wäre es dieses: ihnen zu zeigen, dass man Macht haben kann, ohne sie zu missbrauchen. Denn von allen schweren Aufgaben des Lebens scheint mir das die allerschwerste zu sein. Überall wird Macht missbraucht. Jeder spielt sich als Herr auf, wo er nur kann. Das beginnt in der Kindheit und geht weiter bis zu denen, die Länder regieren. Pippi aber besitzt die Gabe, richtig damit umzugehen.»

Und wenn die Krummelus-Pillen in der Villa Kunterbunt nicht ausgegangen sind, dann gilt das noch bis heute.

Neuerscheinung: Wer stark ist, muss auch gut sein. 20 Postkarten von Pippi Langstrumpf. Oetinger, 20 S.

Kommentare

Bitte beachten Sie unsere Richtlinien, die Kommentare werden von uns moderiert.

Zu diesem Thema wurden noch keine Kommentare geschrieben.