Was tun mit so vielen Leerstellen? Denn viele, sehr viele Fragezeichen stehen in Bern im Raum. Vor acht Jahren begann das Kunstmuseum mit seiner Provenienzforschung der Sammlung Gurlitt, bis heute ein strittiges Konvolut. Jetzt zieht das Haus Bilanz und macht in einer Ausstellung klar, ob die Prüfung der einzelnen Bilder in Bezug auf ihre rechtmässigen Eigentümer gedieh – oder ob man gescheitert ist. Das Fazit, man muss es sagen, ist ernüchternd. Nach enormem Aufwand der Restauratorinnen und des Recherche-Teams in Deutschland und der Schweiz ist die Herkunft eines Grossteils der Bilder weiterhin nicht geklärt.

Von Rot bis Grün, Ampel bewerten das Verbrechen

Wie viel Nazi-Raubkunst oder Nazi-Fluchtkunst ist an der Hodlerstrasse versammelt? Ist die Sammlung Gurlitt ein Nazi-Schatz? Steht der Korpus für einen Kunstskandal? Das Legat löste und löst in der Schweiz ein Fragengewitter aus. Die Parallelen zur Sammlung Bührle am Kunsthaus Zürich finden sich nicht zufällig.

Doch anders als dort und in der Vergangenheit, verhält sich das Museum unter der Leitung von Nina Zimmer in der Herstellung von Transparenz vorbildlich offensiv. Mit einem einfachen Ampelsystem, von Rot bis Grün, online einzusehen, soll in Zukunft über den Stand der Ermittlungen kommuniziert werden. Zudem ist seit Dezember der Gesamtbestand des Erbes Gurlitt auf einer Datenbank einsehbar, die Vorder- sowie die Rückseite der Werke sogar.

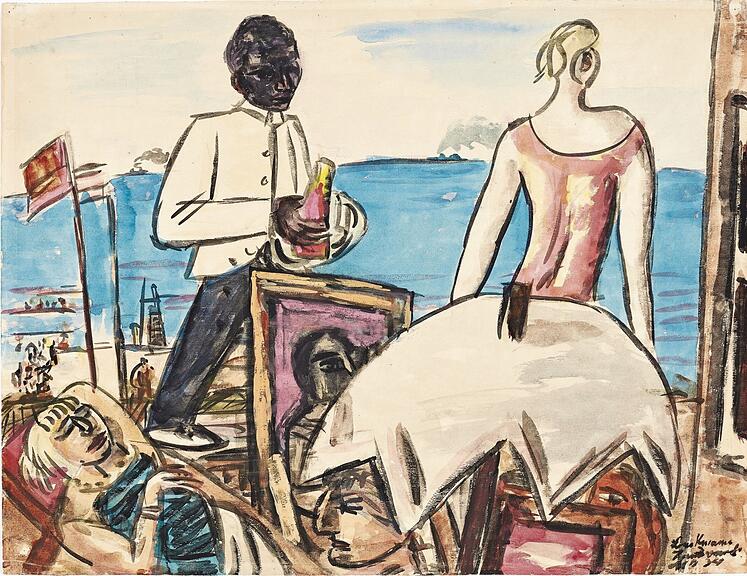

Wer sich über den jüngsten Stand der Forschung kundig machen will, kann das nun sehr einfach. Steht bei einem Werk die Ampel auf Grün, will das heissen: Die Provenienz lässt sich von 1939 bis 1945 vollständig rekonstruieren. Es besteht kein NS-Raubkunst-Verdacht. Rot hingegen bedeutet: Es handelt sich um Raubkunst. Zwischen den Polen existieren zwei weitere Kategorien. Eine gelb-grüne Ampel benennt die Provenienz als ungeklärt, doch es lässt sich aktuell kein NS-Verdacht feststellen; bei Werken von Max Beckmann ist es so. Gelb-rot ist dann angezeigt, wenn bei einem Werk Hinweise auf NS-Raubkunst bestehen «und/oder auffällige Begleitumstände». Ein Stillleben von Renoir fällt in diese Abteilung.

Vieles kann man in Zürich von der Hauptstadt lernen. Provenienzforschung Berner Art will nicht eine Holschuld sein – der Geldgeber, des Publikums –, sondern die Bringschuld einer Institution, die sich bewusst ist, dass Zeitgeschichte und Kunstgeschichte untrennbar miteinander verbunden sind. Bei Gurlitt wird auf schreckliche Weise klar, dass die Kunstpolitik und die Verfolgungspolitik des Dritten Reiches ein und dasselbe waren.

Denn so viel weiss man, und die Ausstellung von Nikola Doll, Leiterin der Stelle Provenienzforschung, liefert dazu die Originaldokumente nach: Der NS-Kunsthändler Hildebrand Gurlitt (1895–1956), der im Auftrag des Deutschen Reichs beschlagnahmte, enteignete Kunst von jüdischen Menschen und Flüchtlingen, war in Bezug auf seine Geschäfte ein Mensch ohne Ethik und Moral.

Hildebrand Gurlitt

Kunstsammler Hildebrand Gurlitt (geb. 1895) kauft ab den 1930er-Jahren im Auftrag des NS-Propagandaministeriums in Deutschland sowie Frankreich, Belgien und den Niederlanden Kunstwerke für deutsche Museen und Sammler. Er geht dieser Aktivität in Frankreich 1943 insbesondere auch für das «Führermuseum» in Linz nach.In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Reich verkauft er insbesondere sogenannte «Entartete Kunst». Auch die Schweiz ist sein Geschäftsfeld, 1939 beteiligt er sich in Luzern an einer Auktion der Galerie Fischer.1945 verleugnet er die Herkunft seines Kunstbesitzes vor den Alliierten. Ab 1948 arbeitet er als Ausstellungsmacher in Düsseldorf. 1956 stirbt Gurlitt an den Folgen eines Verkehrsunfalls. 2013 wird die Sammlung als «Schwabinger Kunstfund» im Haus seines Sohnes Cornelius entdeckt. (M.D.)

Als «Mischling zweiten Grades», der nach der Machtergreifung Hitlers einen Herkunftsausweis nachreichen musste, stand er möglicherweise unter besonderem Druck, der NS-Diktatur gefällig zu sein. Das Dokument in der Ausstellung ist mitnichten der Versuch einer Entschuldigung, wenn überhaupt will Nikola Doll damit einen Hinweis auf Gurlitts innere Tatmotive liefern.

Geschichte als Wissenschaft des Halbwissens

Wie viel Blut am Legat Gurlitt klebt, ist zum jetzigen Zeitpunkt weiterhin Spekulation. Die Wahrheit ist unbequem, aber augenscheinlich nicht zu ändern: Man muss in Bern mit Ungewissheiten leben.

Der Provenienzforschung, wie sie nun auch in der Schweiz von Museen – und im Parlament – unüberhörbar gefordert wird, spricht in der Theorie niemand mehr ihren Stellenwert ab. In der Praxis allerdings erweist sie sich als schöner Schein; doch sie führt dazu, dass wir lernen, mit der Lücke zu leben. Nach acht Jahren Arbeit an dem belastenden NS-Erbe jedenfalls werden in Bern wohl nochmals acht mal acht Jahre nicht ausreichen, um das zu erzielen, was man ausgangs als Ideal vor sich sah: Für die Nachkommen der Opfer eine gerechte und faire Lösung finden.

Krieg heisst Anarchie, Flucht, die Konstruktion neuer Identitäten. Dokumente werden, bewusst oder durch Katastrophen, vernichtet. Der Holocaust löschte Unschuldige und deren Papiere aus. Das alles und vieles mehr sind Gründe, weshalb die Rekonstruktion der Eigentumsverhältnisse häufig lückenhaft bleibt. Und das gilt also auch in Bern, im grössten und umfangreichsten Fall eines Schweizer Museums, das der Geschichte seiner Werke mit allem Ernst begegnet. Nicht nur das Legat Gurlitt wird einer Prüfung unterzogen; auch die eigene Sammlung wird einer Provenienzforschung unterzogen.

Abgesehen davon ist in der äusserst anschaulichen Ausstellung von Bösartigem der hinterhältigsten Art zu erfahren: Bei siebzig Prozent der Werke auf Papier im Legat Gurlitt finden sich mutwillige Manipulationen. Museumsstempel sind abgeschliffen, Inventarnummern unkenntlich gemacht, der ursprüngliche Künstlername ist abgeschabt. Provenienzforschung zeigt die Natur von Geschichtsschreibung überhaupt: Erst wer die blinden Stellen lesen lernt, kommt der Vergangenheit näher.

Die harten Zahlen zur Sammlung

1600Kunstwerke von Hildebrand Gurlitt gingen nach dem Tod seines Sohnes Cornelius 2014 als Legat ans Kunstmuseum Bern.23Exponate stehen weiterhin unter NS-Verdacht, das Museum unternimmt zusätzliche Abklärungen.9Werke haben das Museum und die Bundesrepublik Deutschland bis 2021 an Nachfahren der rechtmässigen Eigentümer zurückgegeben.5Kunstwerke, die unter dem Verdacht stehen, Raubkunst oder Fluchtkunst zu sein, hat das Museum bis 2021 der Bundesrepublik Deutschland übergeben.

«Gurlitt. Eine Bilanz», Kunstmuseum Bern, bis 15.1.2023.

Kommentare

Bitte beachten Sie unsere Richtlinien, die Kommentare werden von uns moderiert.

Zu diesem Thema wurden noch keine Kommentare geschrieben.