Durchschnittlich 20 Milliarden Franken Umsatz werden in der Schweiz jährlich mit Sport erwirtschaftet. Sport ist Glamour, Macht und Prestige. Das Blut, den Schweiss und die Tränen hinter dem Hochleistungssport bekommt man nur in raren Momenten zu sehen. Als die Schweizer Radfahrerin Marlen Reusser 2023 weinend das WM-Zeitfahren abbrach, blickte man für Augenblicke hinter die Kulissen einer Profikarriere. Wie das ist, wenn der Körper zwar hochgerüstet ist, aber die Seele nur noch abrüsten will.

In ästhetischen Sportarten wie der rhythmischen Sportgymnastik ist der Unterschied zwischen Sein und Schein besonders krass. Da, wo Anmut draufsteht, tut es weh. Das weiss die deutsche Regisseurin Marion Rothhaar, 52, nur zu gut.

In einer Dorfturnhalle in einem ländlichen Landstrich im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz, «in dem man sich sein Hobby schon selbst suchen musste», drehte Rothhaar in den 1980er-Jahren ihre ersten Pirouetten und entdeckte die rhythmische Sportgymnastik. Und die rhythmische Sportgymnastik entdeckte bald sie. Rothhaar war gut. Sehr gut sogar. Mit 14 kam sie in das deutschen Kader, zog zu einer Gastfamilie, wurde deutsche Meisterin. «Meine Eltern hatten extra noch einen Hund gekauft, weil sie hofften, ich liesse mich dadurch umstimmen, zu Hause zu bleiben.» 1988 nahm sie fünfzehnjährig an den Olympischen Spielen in Seoul teil, um diesen «one moment in time» zu erleben, auf den sie in ihrem Theaterstück «Neue Körper am Ende der Welt» die fitten Performer Rahel Jankowski und Gabriel Noah Maurer hinarbeiten lässt.

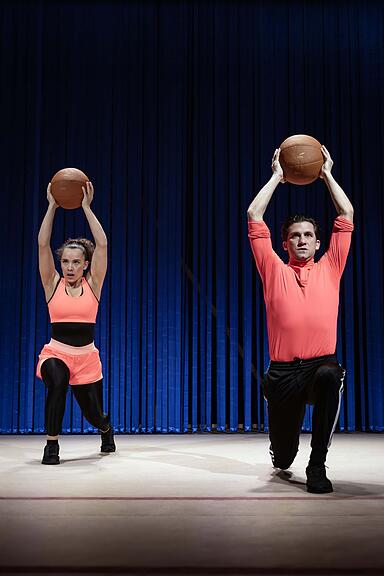

Mit Trillerpfeife treibt sie die beiden mit Kniebeugen und Bankdrücken in die Atemnot. In der Pause schlucken sie Watte, um auf der Waage nicht zu versagen. Die Performerin wickelt ihre Oberschenkel mit Klarsichtfolie ein, um in dieser Kindersportart die als makelhaft betrachteten weiblichen «Kurven» schmelzen zu lassen. Und manchmal liegt einer der beiden Performer unter der Bank, in diesem Leeregefühl nach dem Sieg, diesem «Spalt», wie ihn die Theaterautorin Regina Dürig in ihrer poetischen Textfläche so eindrücklich beschreibt. Dort ringen sie mit sich und ihrer Motivation. «Durch den Spalt hallt die Frage, was das eigentlich ist, ihr Leben, oder wie viel Leben in ihrem Leben steckt, wenn alles nur Training ist, Übung, Probe.»

15 Jahre, 1,42 Meter, 33 Kilo

Derweil flimmern im Theater die schlecht gealterten Videoaufnahmen von Rothhaars Kür aus Seoul über die Grossleinwand. Ein blondes Mädchen mit Hochsteckfrisur wirbelt in einem weiss-lila Trikot scheinbar mühelos mit einem RSG-Band durch die Halle.

«Ich war 15, 1,42 Meter gross, 33 Kilo leicht. Steht auf Wikipedia. Und ich weiss, bis auf die Tatsache, dass ich mit Steffi Graf im Olympiadorf lebte, vieles nur noch, weil man es mir erzählt hat und es davon Fotos gibt», sagt Rothhaar. Am Ende wurde sie Neunzehnte. Danach kamen Rückenschmerzen, die Spätpubertät und die unangenehmen Fragen: «Warum dürfen die anderen ins Klassenlager zum Skifahren und ich nicht?», «Bin ich wirklich so einzigartig oder doch austauschbar?», «Tue ich das für mich oder für die anderen?» Und: «Wie wichtig ist so ein ‹moment in time›, wenn er schon nach kurzer Zeit für die eigene Biografie an Wert verliert?»

Rothhaars Inszenierung am Theater Orchester Biel Solothurn ist eine Annäherung an die 2022 im «Magazin» des «Tages-Anzeigers» unter dem Schlagwort «Magglingen-Protokolle» erschienene Investigativ-Recherche zum Machtmissbrauch in der Ausbildung jugendlicher Kader-Turnerinnen im Schweizer Kunstturnen und in der rhythmischen Sportgymnastik.

Die Protokolle erschütterten die Schweiz und lösten ein Stühlerücken im Schweizerischen Turnverband aus, der eine Meldestelle für Ethik-Verstösse einrichtete. Und sie erschütterten Rothhaar, die damals in der Badewanne liegend den Bericht las und in Tränen ausbrach. «Ich kannte das ja alles. Mir wurde in dem Moment klar, dass ich meine Vergangenheit als Sportlerin komplett von mir abgespalten hatte», erzählt die Künstlerin, die mit ihrer Familie mittlerweile in Biel lebt, ganz in der Nähe des Leistungszentrums in Magglingen. Nach ihrem Karriereende wurde sie zunächst Radiojournalistin und wechselte bald zum Theater, «wo man mit leidenschaftlichen Menschen seinen eigenen Weg geht, ohne sich mit anderen zu messen. Das hat mich sozusagen gerettet».

Auch das Nachbarland Deutschland hat die Debatte um Missstände im Turnkader mittlerweile erfasst. Die Kunstturnerin Meolie Jauch hatte vor Weihnachten eine Welle von Beschwerden aktiver und ehemaliger Kunstturnerinnen ausgelöst, als sie auf Instagram ihr Karriereende bekannt gab mit den Worten: «Ich höre auf meine innere Stimme und beende den Leistungssport. Nicht, weil ich nicht mehr kämpfen will oder mein Körper nicht mehr mitmacht, sondern weil es mental nicht mehr geht.» Die ehemalige Profiturnerin Kim Bui machte mit ihrer 2023 erschienenen Autobiografie «45 Sekunden» ihre Bulimie öffentlich und brach damit ein Tabu, über das die ehemalige Schweizer Kunstturnerin Ariella Kaeslin in den Magglingen-Protokollen schon schonungslos berichtet hatte: Fast alle jungen Mädchen haben aufgrund rigoroser Gewichtskontrollen ein gestörtes Verhältnis zum Essen.

Protestantische Arbeitsethik als Antreiber

Rothhaars Produktion «Neue Körper am Ende der Welt», für das die berühmte Sporthalle «End der Welt» im Leistungszentrum Magglingen Namenspatin stand, stellt Fragen, die weit über ihre persönliche Leidensgeschichte hinausgehen. Sie hinterfragt die protestantische Arbeitsethik der Schweizerinnen und Schweizer, die mit ihrem während der Profikarriere verinnerlichten Glaubenssatz, nur etwas wert zu sein, wenn man auch etwas leistet, resoniert. Und sie begann nach Jahren der Sportabstinenz, wieder Fitnesskurse zu besuchen, weil sie wissen wollte, warum sich auch Freizeitsportler bereitwillig brüllenden Fitness-Instruktoren unterwerfen.

Die Arbeit thematisiert aber auch die doppelte Last der Frauen in den ästhetischen Sportarten Ballett, Kunstturnen oder rhythmische Sportgymnastik. «Man muss 15 Liegestütze beherrschen und zugleich kaum Muskeln haben und anmutig sein», sagt Rothhaar. Ein unmöglicher Anspruch, bei dem auch die Performer ins Schwitzen geraten. Denn auf der Bühne sollen sie nicht nur wirkungsvoll fürs Publikum malochen, sondern auch etwas darstellen.

Um diesen Kontrast zwischen Schein und Sein zu verstärken, lässt Rothhaar bei jeder Aufführung extra eine Sportgymnastin im Glitzerkostüm mit Strass auftreten. An diesem Abend im Bieler Stadttheater ist es Shana Bundeli. Die 1600 Franken für das Kostüm hat sie selbst berappt, wie ihre ganze Profikarriere auch. Mit ihren 18 Jahren gehört sie bereits zu den Seniorinnen. Aus dem Spitzensport ist sie ausgetreten. Seitdem macht ihr das Training wieder Spass, wird sie später sagen. Das Publikum sieht ihr zu und staunt, wie sie den Reifen fadengerade in die Luft wirft. Da ist sie wieder, die Sehnsucht nach Perfektion, die es eigentlich nicht gibt.

Stadttheater Solothurn , Premiere: 22.2. Bis 5.4.

Kommentare

Bitte beachten Sie unsere Richtlinien, die Kommentare werden von uns moderiert.

Zu diesem Thema wurden noch keine Kommentare geschrieben.