Hansruedi, von deinem Besuch vor wenigen Wochen hast du viel Interviewmaterial mitgebracht. Berührt hat mich zum Beispiel eine Szene, als Peter Bichsel ein Modellkarussell zeigte.

Hansruedi Kugler: Es ist ein wunderschönes Modell jenes Karussells, das im Jardin de Luxembourg in Paris steht und das Vorbild war für Rainer Maria Rilkes berühmtes gleichnamiges Gedicht. Peter Bichsel war vor fünfzehn Jahren mit dem Dokumentarfilmer Eric Bergkraut nach Paris gereist und hatte damit seinen Schwur gebrochen, niemals in seine Sehnsuchtsstadt Paris zu reisen. Während dieses Drehs gingen die beiden zu diesem Karussell, obwohl Peter Bichsel eigentlich nur im Hotelzimmer bleiben wollte. Sein Bild, seine Eindrücke von Paris aus der Literatur sollten nicht beschädigt werden durch das reale Paris der Gegenwart.

Das Modellkarussell in seinem Haus ist wunderschön, mit vielen Details und ziemlich gross.

Ja, es dreht sich und leuchtet in allen Farben. Wir haben dieses Karussell bewundert und geschwiegen. Peter Bichsel war ja ein sehr innerlicher, nachdenklicher Mensch – und ein wahrer Poet, der viele Bilder, Stimmungen, Atmosphären, Klänge in seinem Kopf hat. In dieser wunderbaren Szene wurde mir das Literarische und auch die kindliche Freude des Schriftstellers und Menschen Peter Bichsel nochmals sehr deutlich.

Wie war diese Begegnung für Dich?

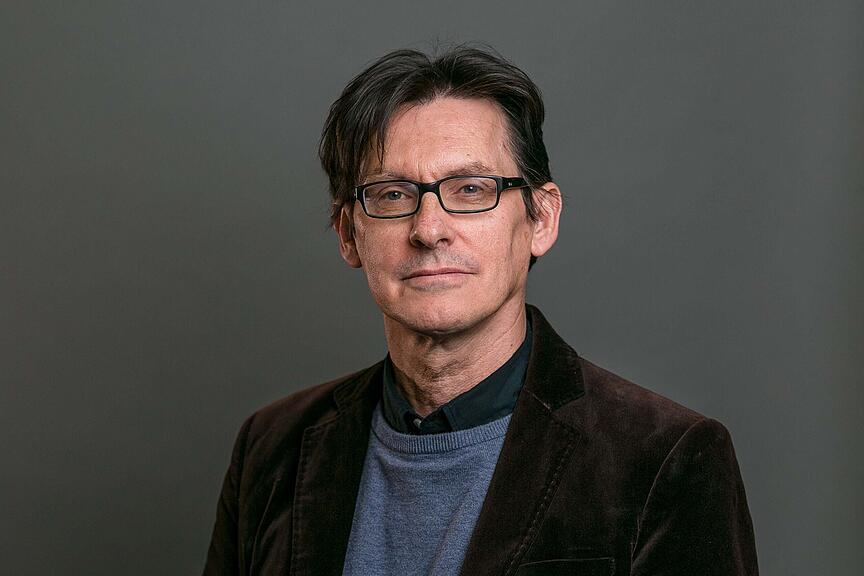

Ich stand mit meinem Journalistenkollegen Pascal Moser und dem Fotografen Valentin Hehli vor der Türe seines schlichten Reihenhäuschens. Ich drückte die Klingel – und es passierte lange nichts. Nach einer Minute wiederholte ich das Klingeln, dann hörten wir Peter Bichsel leise rufen. Wenig später öffnete er die Türe und entschuldigte sich sofort. Es sei nicht mehr so gut zu Fuss. In seinem Haus hat er überall Handläufe als Stützen. Aber es war sofort spürbar, dass er sich hier zu Hause wohlfühlt.

Was war der Anlass für deinen Besuch?

Ich hatte vor fünf Jahren mein letztes Interview mit ihm geführt, da redeten wir viel über Corona. Seine Einschätzung war, dass wir als Gesellschaft nichts von dieser Pandemie lernen würden. Das war dieser spezielle Peter-Bichsel-Pessimismus. Zum 90. Geburtstag wollten wir nochmals mit ihm reden, über sein Werk, wie es ihm geht. Weil er wohl der beliebteste Schriftsteller der Schweiz ist.

Sein Pessimismus ist ein bisschen sein Markenzeichen. Und trotzdem beschreibst du deinen Besuch als heitere Begegnung.

Politisch war Peter Bichsel hellwach, ein lebenslanger Sozialdemokrat, war Berater und Redenschreiber für Bundesrat Willi Ritschard, mit dem er eng befreundet war. Das politische Engagement konnte er also sehr nahe beobachten, was ein Grund für seinen Pessimismus dem Weltgeschehen gegenüber war. Seine sozialdemokratischen Ideale sah er kaum je in der Politik erfüllt. Für sein privates Leben strahlte er Gelassenheit aus. Angesprochen auf sein literarisches Erbe, seinen Nachlass, auch sein Testament, sagte er, er bestimme da gar nichts. Das sei ganz und gar Sache seiner Nachfahren, seiner Kinder. Er sagte mir auch, das Sterben mache ihm gar keine Schwierigkeiten – wenn man so will war das ein heiteres In-den-Tod-Hineingehen.

Das ist sehr pragmatisch.

Ich glaube, dass dies eine realistische und sehr vertrauensvolle Haltung ist. Denn was bei ihm immer spürbar war: Er hatte ein erfülltes, geglücktes Leben. Nicht nur literarisch und von der Anerkennung durch die Öffentlichkeit her, sondern auch im Privaten. Er sagte zwar, er sei wohl kein guter Vater gewesen, aber die Verbundenheit und Herzlichkeit in seiner nahen Umgebung und in seinem Freundeskreis beweisen das Gegenteil.

Du bist im Gespräch auf den Tod zu sprechen gekommen. Das braucht doch Fingerspitzengefühl.

Wenn man weiss, dass Peter Bichsel immer ein sehr zugänglicher und nachdenklicher Mensch gewesen ist, dann kam man unbefangen auf solche Themen. Wir kamen über das Rauchen auf das Thema. Er zündete sich eine Zigarette nach der anderen an. Angesprochen auf das Rauchen sagte er, das helfe ihm dabei, seine Krankheit etwas besser zu ertragen. Wir hatten eine Flasche Rotwein dabei, die er gleich mit uns zusammen trinken wollte – aus einfachen Trinkgläsern, so wie er es gerne hatte.

Das sagt viel über ihn aus.

Es ist ja nicht Gleichgültigkeit, sondern er hatte keinerlei Statusbedürfnis. Als Mensch, in seiner Wirkung, aber darüber hinaus auch in der Bedeutung, die er der Kultur und der Literatur zumisst. Mag sein, dass dies auch pessimistisch war. Aber er sagte immer, heute sei Kultur kein Statussymbol mehr, es gäbe ja auch kein Bildungsbürgertum mehr, das sich durch ein Kulturwissen eine herausgehobene gesellschaftliche Stellung verschafft. Das sei zwar schade, aber auch gut, denn jetzt zähle nur noch das echte Interesse an der Literatur. Seine eigenen Bücher waren ja auch nie solche, mit denen man seine Bildung beweisen konnte. Ganz anders als mit Goethe oder Thomas Mann, die man ohne Matura kaum lesen kann. In seiner Literatur war er eben sehr zugänglich. Und als Kolumnist so lebensnah, dass alles, was er schrieb, für die Lesenden einladend war.

Abgesehen von vielen Kolumnen, die er über viele Jahre geschrieben hat – was bleibt vom Schriftsteller Peter Bichsel?

Da muss ich die richtigen Worte finden. Nur schon solche Formulierungen wie «Was bleibt» oder «Die letzten Worte» wären ihm zuwider. Solches Pathos, das Peter Bichsel komplett fremd gewesen ist. Ich versuche es trotzdem. Über viele Jahre hinweg konnte man erleben, dass Peter Bichsel einfach ein liebenswürdiger Mensch war. Man spürte das in der Beiz, an Lesungen, in Interviews, weil er eine eigene Art hatte, die Welt zu betrachten, in seiner Literatur aber immer spielerisch und zugänglich blieb. Einer, der aus dem Alltag heraus das Skurrile, Schräge, auch das Aussenseiterische aufgegriffen hat. Man konnte als Leser und Zuhörer mit diesem sympathischen Charme mitgehen.

Du meinst, er sei inklusiv gewesen?

Vielleicht gehe ich da zu weit. Denn wenn man seinen Roman «Cherubin Hammer und Cherubin Hammer» liest, merkt man, wie avantgardistisch und hintergründig seine Bücher sind. Seine legendären «Kindergeschichten» oder sein Erstling «Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen» sind so verknappt, dass man sich viel zwischen den Sätzen, zwischen den Zeilen selbst vorstellen muss. Man stellt sich dauernd die Frage, was das soll, warum diese Geschichte kein Ende hat. Das sind die Fragen, die ihn selbst interessiert haben. Für dieses herausfordernde, reizvolle Erlebnis musste man einen Sinn haben. Eine eindeutige Botschaft könne Literatur ohnehin nicht haben. Abgesehen davon: Wenn man jetzt, nach sechzig Jahren, wieder seine damaligen Kürzestgeschichten liest, merkt man, wie zeitlos gültig manche sind.

Gib doch noch ein Beispiel.

Gerne. Da gibt es eine Geschichte, in der einer behauptet, Amerika gäbe es nicht. Warum? Weil er selbst nie dort war und er nun alle, die von der Existenz Amerikas erzählen, als Lügner, ja als Verschwörer bezeichnet. Diese einfache, skurrile literarische Skizze liest man heute wieder als aktuellen Kommentar zu Fake News, Lügenpresse und so weiter. Peter Bichsel war ein Meister darin, ein solches Misstrauen in den Wahrheitsbegriff in eine kurze Geschichte zu packen, die man versteht, die man immer wieder neu lesen kann.

Kommentare

Bitte beachten Sie unsere Richtlinien, die Kommentare werden von uns moderiert.

Zu diesem Thema wurden noch keine Kommentare geschrieben.