Die Abfuhr war deutlich. Fast zwei Drittel der Abstimmenden sagten vor vier Jahren Nein zur E-ID. Nun nimmt der Bund einen neuen Anlauf: Am 28. September stimmt die Schweiz über das neue Gesetz zur elektronischen Identität ab. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Worum geht es in der Abstimmung?

Der Bund will einen elektronischen Identitätsausweis, eine sogenannte E-ID, einführen. Dabei handelt es sich um eine digitale Identitätskarte, mit der man sich im Internet, wo nötig, ausweisen kann – zum Beispiel, um einen Strafregisterauszug zu bestellen, ein Bankkonto zu eröffnen oder in einem Onlineshop Alkohol zu bestellen. Doch nicht nur im virtuellen Raum soll man die E-ID einsetzen können: Über eine App kann man auf dem Handy auf sie zugreifen und sie bei einer Kontrolle vorzeigen.

Auch andere Behörden und Unternehmen sollen die Infrastruktur nutzen und damit eigene elektronische Nachweise anbieten können, etwa zur Bestellung einer Wohnsitzbestätigung oder eines Mitgliedsausweises. Die E-ID soll den Alltag so leichter machen.

Die Diskussion hatten wir doch schon 2021. Warum stimmen wir jetzt noch einmal darüber ab?

Die E-ID war vor vier Jahren vor allem wegen eines Punktes umstritten: Nicht der Bund, sondern Private hätten den elektronischen Identitätsnachweis herausgegeben. Der Staat hätte lediglich eine Aufsichtsrolle gehabt. Der Bund hatte argumentiert, dass das Innovation fördert und dafür sorgt, dass die E-ID kundenfreundlich bleibt. Die Gegner aber waren der Meinung, dass die Herausgabe und der Betrieb einer elektronischen Identität eine öffentliche Aufgabe sei. Diese Haltung setzte sich durch.

«Der Bundesrat und das Parlament haben daraus die Lehren gezogen», sagte Justizminister Beat Jans am Dienstag an einer Medienkonferenz. Es wurde ein neues Gesetz erarbeitet, gegen das ein Komitee das Referendum ergriffen hat. Dahinter stehen die von früheren Mitgliedern der Piratenpartei gegründete Organisation «Digitale Integrität Schweiz», die EDU, die Junge SVP sowie die Freunde der Verfassung. Auch die Organisation «Mass-Voll» hat Unterschriften gesammelt.

Was ist jetzt anders?

Die neue Variante funktioniert nun rein staatlich. Gemäss Gesetz soll die E-ID ausschliesslich vom Bund ausgestellt und betrieben werden. Die Daten werden auch nicht an einem Ort, sondern dezentral auf den jeweiligen Handys der User gespeichert. Beim Vorzeigen der E-ID kann die Nutzerin selbst darüber entscheiden, welche Informationen sie weitergeben will, und Unternehmen und Behörden dürfen nur jene Daten abfragen, die wirklich nötig sind.

Bundesrat Jans strich hervor, dass man bei der Entwicklung des Systems eng mit Wissenschaft, Wirtschaft und anderen Akteuren zusammengearbeitet habe. Die Software, die der E-ID zugrunde liegt, ist öffentlich einsehbar. «Die E-ID ist freiwillig, sicher und kostenlos», fasste Jans zusammen.

Wer ist dafür – und warum?

Von SVP bis SP haben sich Vertreterinnen und Vertreter aller Fraktionen im Bundeshaus klar für die neue Vorlage ausgesprochen. Sie wurde von allen Seiten als ausgewogen, unbürokratisch und «extrem sicher» gelobt.

Auch in Datenschutzfragen wurde die Vorlage verschärft. So hat der Nationalrat zusätzlich gefordert, dass man sein Alter anonym ausweisen können muss. Wenn eine Bank oder ein Geschäft zu viele Daten abfragt, drohen Sanktionen.

Sogar die Digitale Gesellschaft Schweiz, die das Referendum von 2021 anführte, schreibt von einem langen Kampf, der nun «zu einem guten Ende» gekommen sei. Mit der neuen Vorlage liege der Fokus auf dem Nutzen für die Inhaber, auf der Sicherheit und dem Datenschutz.

Was sagen die Gegner?

Für die Gegner hat sich nicht genug verändert. Sie argumentieren, dass die Bevölkerung die ursprüngliche Vorlage nicht nur wegen der Privatisierung, sondern vor allem aus Datenschutzgründen abgelehnt habe.

Aus Sicht des Referendumskomitees beinhalte das Gesetz diesbezüglich trotz gewisser Verbesserungen noch «schwerwiegende Mängel». Es benutze lediglich Datenschutz-Schlagwörter, garantiere aber keine sicheren Standards. Ausserdem fehle eine deutliche Garantie, dass die E-ID in jedem Fall freiwillig bleibe. Das Komitee sieht darin einen «Steilpass an Big Tech» und den Anfang einer Überwachungsgesellschaft.

Wie geht es bei einem Ja weiter?

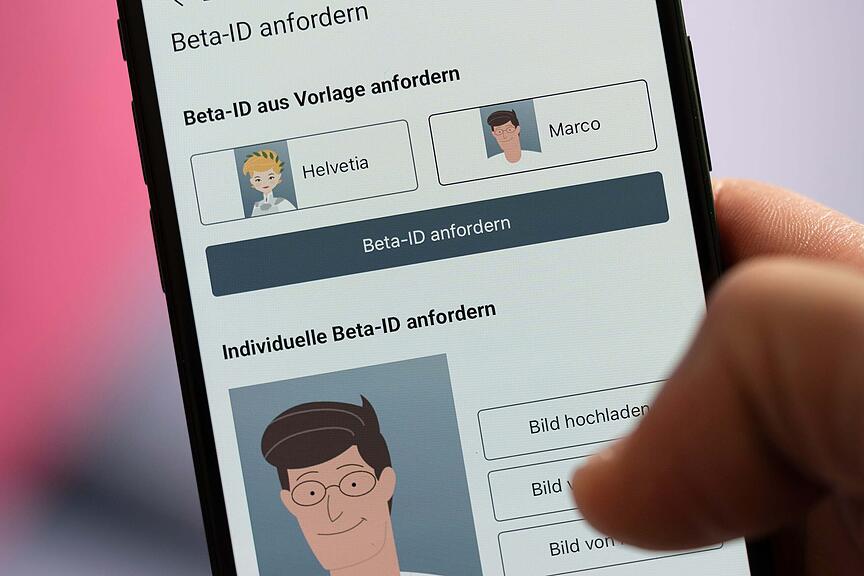

Die Einführung ist im Herbst 2026 geplant. Die E-ID soll dann online, aber auch im Passbüro erhältlich sein. Die heutigen Identitätskarten und Pässe werden damit nicht ersetzt. Die App zur E-ID gibt es bereits, sie heisst «swiyu». Sie läuft derzeit in der Testphase. Über sie soll man die E-ID einst beantragen und vorweisen können.