13:23 Uhr

Freitag, 28. Juni

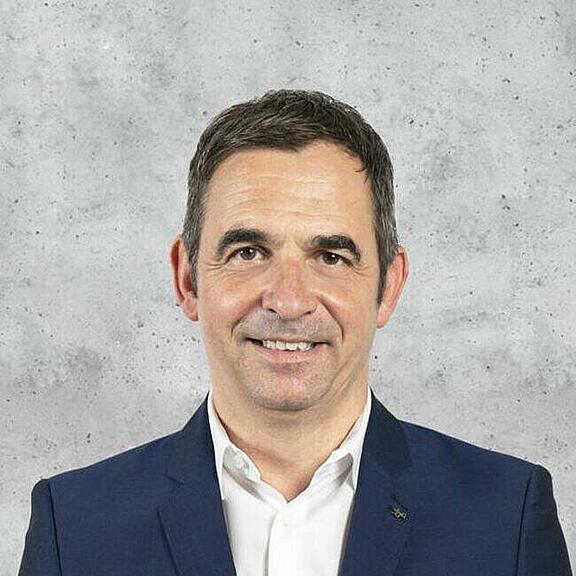

Neuer Beschaffungs-Chef für Migros

Der Migros-Genossenschafts-Bund baut eine gemeinsame Gruppenbeschaffung auf. Die Leitung dieser Direktion übernimmt laut einer Mitteilung vom Freitag Florian Decker. Der 42-Jährige ist derzeit bei der deutschen Kette Edeka als Geschäftsführer für die Eigenmarken tätig.

Migros, Denner, Migrolino und Migros-Online legen demnach Teile ihrer Beschaffung zusammen. Die neue Einheit zentralisiere Aktivitäten von gruppenübergreifenden Lieferanten und verstärke die Zusammenarbeit mit der internationalen Einkaufsorganisation Everest Fresh. Damit könne die Migros-Gruppe ihr Einkaufsvolumen bündeln und die Konditionen verbessern. Mittel- bis langfristig soll der Warenaufwand «deutlich reduziert» werden, was in Form von tieferen Preisen an die Kundinnen und Kunden weitergegeben werden soll. (ehs)

09:27 Uhr

Freitag, 28. Juni

Dank Auslandsgeschäft: Das Schweizer BIP wächst auch im Juni leicht

In der Schweiz sind im Juni leicht mehr Waren und Dienstleistungen produziert worden. Wie die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) am Freitag mitteilt, ist das Bruttoinlandprodukt (BIP) im Juni im Vergleich zum Vormonat um einen halben Prozentpunkt auf den Stand von 102.7 Punkten gestiegen. Seit Jahresbeginn liegt das BIP damit auch «weiterhin in einem leicht überdurchschnittlichen Bereich», so die KOF.

Verantwortlich für den jüngsten, leichten Anstieg sind laut den Konjunkturforschenden vor allem «günstigere Aussichten für das Auslandsgeschäft». Auch das Gastgewerbe könne verstärkt profitieren. Dagegen trüben sich die Perspektiven im Bereich Finanz- und Versicherungsdienstleistungen sowie bei den übrigen Dienstleistungen leicht ein, so die Prognose. (sat)

07:28 Uhr

Freitag, 28. Juni

Nach Fusion: Starrag Tornos mit Gewinnwarnung und weniger Umsatz

Vor gut einem Jahr haben sich die bisher unabhängigen Firmen Starrag und Tornos zur Starrag Tornos Gruppe zusammengeschlossen. Ziel der beiden Werkzeugmaschinen-Hersteller war es, gemeinsam am Markt schlagkräftiger auftreten und Synergien nutzen zu können.

Doch nun muss die neue Starrag Tornos Gruppe mit Hauptsitz in Rorschacherberg (SG) zuerst einen Schritt zurück machen. Wie sie am Freitag mitteilt, führt die herausfordernde Situation am Weltmarkt zu einem tieferen Nettoumsatz als es die kumulierten Umsätze der beiden ehemaligen Firmen erwarten liessen. Diese Entwicklung gelte für das erste Halbjahr wie auch für das Gesamtjahr 2024. Der Auftragseingang liegt laut Starrag Tornos jedoch auf kumuliertem Vorjahresniveau.

Wenig überraschend wird laut Starrag Tornos infolgedessen auch der operative Gewinn (Ebit) «deutlich niedriger» ausfallen. Dies führt das Unternehmen «vor allem auf die konjunkturelle Entwicklung in wichtigen Absatzmärkten» zurück. Die bereits früher kommunizierten mittel- und langfristigen Ziele der Starrag Tornos Group werden durch die aktuelle Situation laut Mitteilung nicht tangiert. (sat)

07:06 Uhr

Freitag, 28. Juni

Implenia erhält Zuschlag zum Bau des neuen Axenstrassen-Tunnel

Wegen Murgängen muss die Axenstrasse immer wieder gesperrt werden. Das ist Autofahrern und Behörden seit langem ein Dorn im Auge. Darum haben der Bund und die Kantone Uri und Schwyz längst entschieden, die Verbindung zwischen Flüelen und Sisikon entlang des Vierwaldstättersees sicherer zu machen.

Herzstück der neuen Axenstrasse ist der Bau zweier neuer Tunnels: Dem Morschacher Tunnel (2,9 Kilometer) und dem Sisikoner Tunnel (4,4 Kilometer). Für letzteren steht seit Freitag die Bauherrin fest. Wie Implenia mitteilt, hat eine Arbeitsgemeinschaft unter deren Führung - in Zusammenarbeit mit der Bauunternehmung Frutiger - den Zuschlag für das 430 Millionen Franken teure Projekt erhalten.

Wie Implenia ausführt, rechnet der Baukonzern aus dem Zuschlag für sich mit einem Auftragsvolumen von über 250 Millionen. Erfolgt gegen die Vergabe nicht noch eine Einsprache, nennt Implenia als Baubeginn «Mitte 2025». Der Sisikoner Tunnel soll dann bis 2034 fertig gestellt werden.

Nebst den beiden Tunnel soll zum Schutz vor Murgängen im Gebiet Gumpisch zudem eine Galerie erstellt werden. Damit soll die neue Axenstrasse besser geschützt werden, namentlich der Eingang zum neuen Sisikoner Tunnel. (sat)

17:32 Uhr

Donnerstag, 27. Juni

Steht «Cargo sous terrain» vor dem Aus?

Die Dimension: gigantisch. Die derzeitigen Erfolgsaussichten: gering. Die Rede ist vom Megaprojekt Cargo sous terrain (CST), das 2016 lanciert wurde mit dem Ziel, den Schweizer Güterverkehr zu revolutionieren. Kern des Projekts wäre ein Tunnel vom Genfer- bis zum Bodensee für den Transport von Waren – betrieben mit erneuerbaren Energien. Mit an Bord als Hauptaktionäre waren zu Beginn namhafte Firmen wie Coop, Helvetia, Migros, Mobiliar, Swisscom, Vaudoise, ZKB und die Post. Sie schiessen 100 Millionen Franken ein. Der Schwerverkehr auf den Nationalstrassen soll künftig um 40 Prozent reduziert werden und die Feinverteilung in den Städten effizienter gestaltet werden. Für die Gesamtkosten wurden 30 Milliarden Franken prognostiziert.

Doch laut verschiedenen Berichten herrscht derzeit Krisenstimmung. Das Portal «Inside Paradeplatz» schreibt, dass die «halbe Mannschaft» entlassen wurde, was 20 Mitarbeitenden entsprechen würde. Gegenüber dem «Blick» dementiert eine CST-Sprecherin dies: «Die Zahl bewegt sich im einstelligen Bereich.» Sie bestätigt dafür Informationen der Zeitung, dass die Geschäftsleitung aufgelöst wurde. Dies habe mit einer «Anpassung der Leitungsstruktur der Firma» zu tun. CST soll dadurch «effizienter und wettbewerbsfähiger» gemacht werden.

CST-Geschäftsführer Peter Sutterlüti, ein ehemaliger Post-Spitzenmanager, ist demnach zurückgetreten und ist nur noch im Verwaltungsrat. Dies vermeldete das Unternehmen selbst am Mittwoch auf seiner Website. «Der Rückzug von Peter Sutterlüti aus dem operativen Geschäft war schon länger geplant und wäre früher vorgesehen gewesen», sagt die Sprecherin gegenüber «Blick». «Verdankenswerterweise hat er sich bereiterklärt, als CEO zu fungieren, bis das Projekt den Reifegrad der Sachplananhörung erreicht hatte.»

Im Frühjahr wurde allerdings bekannt, dass verschiedene Städte und Kantone dem Projekt wenig Chancen geben. Zu teuer, zu wenig praktikabel – so der Konsens. Die Stadt Zürich kritisierte die geplanten Standorte scharf: Diese «genügten fachlichen Anforderungen nicht»; zudem reduziere CST den motorisierten Verkehr in der Stadt nur gerade um 0,3 Prozent. Wenig hilfreich dürfte auch der Absprung der SBB im Herbst 2022 gewesen sein. Die damalige Begründung der Bundesbahnen: Man wolle sich auf den Kernauftrag konzentrieren.

Spätestens 2031 sollte der erste Abschnitt eröffnet werden – vom Cargo-Drehkreuz Härkingen in die Stadt Zürich. Dieser Fahrplan ist laut CST inzwischen Makulatur. Wie die Aktionäre reagieren, ist unklar. Die CST-Sprecherin sagt: «Wir sind im Kontakt mit dem Aktionariat. Es ist im Sinne aller Beteiligten, wenn sich die Planung von CST auf die heutigen Gegebenheiten einstellt und die eingebrachten Mittel möglichst effizient eingesetzt werden.» (bwe)

16:45 Uhr

Donnerstag, 27. Juni

Neuer Fatca-Deal: Schweiz wird Altlast in den USA los

Es ist noch nicht lange her, da war das Bankgeheimnis heilig – und der automatische Austausch von Bankdaten zwischen Ländern die grösste Gefahr am politischen Horizont, die es mit allen Mitteln abzuwehren galt. Mit aller Kraft stemmte sich der damalige Finanzminister Hans-Rudolf Merz noch im März 2008 dagegen und liess aus dem Nationalratssaal die Welt wissen: «Jenen, die das schweizerische Bankgeheimnis angreifen, kann ich voraussagen: An diesem Bankgeheimnis werdet ihr euch noch die Zähne ausbeissen.»

Nur ein Jahr später, im März 2009, gab die Schweiz klein bei und akzeptierte den zuvor heftig umstrittenen OECD-Artikel 26 und verzichtete fortan auf die etwas spitzfindige Unterscheidung zwischen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung. Von dort bis zur Einführung des automatischen Informationsaustausches (AIA) war es nur noch ein kleiner und vor allem absehbarer Schritt. Dennoch wollten das viele Politiker und Behördenmitglieder nicht wahrhaben. Deshalb wurde auch im Verhältnis zu den USA ein Sonderweg eingeschlagen.

Neu bekommt auch die Schweiz Daten

Statt das amerikanische Standard-Steuerregelwerk Fatca von 2010 zu akzeptieren, das letztlich analog zum AIA funktioniert, handelten die hiesigen Diplomaten unter der Leitung des damaligen Staatssekretärs Michael Ambühl eine kompliziertere Alternative aus: Das sogenannte Modell 2, bei dem die Schweiz nichts bekam und auf umständlichen Wegen trotzdem viele Daten liefern musste, galt ab 2014. Im Oktober 2014 beschloss der Bundesrat dann, den automatischen Informationsaustausch einzuführen, in Kraft ist er seit 2017.

Die Tinte auf dem Fatca-Abkommen war also kaum trocken, schon bereuten viele den Sonderdeal. Immer wieder versuchte das Staatssekretariat für Internationale Finanzfragen (SIF) in der Folge, den Behörden und den Banken mit einem Modellwechsel das Leben einfacher zu machen. Doch lange blieb das Dossier in den USA blockiert.

Nun ist das SIF unter der Führung von Staatssekretärin Daniela Stoffel die Altlast los geworden. Am Donnerstag haben die USA und die Schweiz ein neues Fatca-Abkommen unterzeichnet. Das heisst: In Zukunft müssen die hiesigen Banken nicht mehr mit den Amerikanern direkt arbeiten, sondern können die geforderten Daten amerikanischer Kunden an die Eidgenössische Steuerverwaltung schicken, die sie wiederum den zuständigen US-Behörden weiterleitet. Und im Gegenzug erhält neu auch die Schweiz automatisch Kontodaten aus den USA.

Der Modellwechsel soll voraussichtlich ab 2027 gelten.Zuvor benötigt die Umsetzung des Fatca-Abkommens eine Anpassung des nationalen Rechts. Hierzulande wird sich also das Parlament nochmals mit dem automatischen Datenaustausch befassen müssen.

Die Zähne daran ausbeissen, will sich aber wohl niemand mehr. (fv)

08:08 Uhr

Donnerstag, 27. Juni

Ex-Reka-Chef Roger Seifritz in Quickline-VR gewählt

Der ehemalige, langjährige Direktor der Schweizer Reisekasse (Reka), Roger Seifritz, ist in den Verwaltungsrat (VR) des Telekommunikations-Unternehmens Quickline gewählt worden. Er folgt in dem Amt auf Beat Brechbühl, der nach zwölf Jahren als unabhängiger VR von Quickline zurückgetreten ist.

Neben Seifritz sind an der Generalversammlung auch Roger Kälin und Philipp O. Müller für Günther Seewer und Mathias Prüssing in den VR gewählt worden. Wie Quickline am Donnerstag mitteilte, gehören Kälin und Müller dem achtköpfigen Verwaltungsrat als Vertreter von Verbundpartnern an, Seifritz und Präsident Felix Kunz als unabhängige Mitglieder.

Seit September 2022 bietet Quickline seine Produkte nicht nur im eigenen Kabelnetz und in Netzen der Partner an, sondern in der ganzen Schweiz. Dafür greift das Unternehmen aus Nidau auf die Infrastruktur der Swisscom zurück – etwa deren Glasfaser- und Kupfer-Netz sowie das Mobilfunknetz.

Vergangenen Herbst verliess aufgrund von Differenzen bei der Expansionsstrategie der frühere CEO Frédéric Goetschmann das Unternehmen. Seit Januar führt darum VR-Präsident Felix Kunz die Firma ad interim. Ein neuer CEO wurde bislang nicht vorgestellt. (sat)

13:23 Uhr

Mittwoch, 26. Juni 2024

Mehr Geld für den öffentlichen Regionalverkehr

Der Bund will den regionalen Personenverkehr (RPV) in den Jahren 2026, 2027 und 2028 mit knapp 3,5 Milliarden Franken unterstützen. Das entspricht laut einer Mitteilung des Bundesrats vom Mittwoch einem Anstieg der Abgeltungen um durchschnittlich 1,7 Prozent pro Jahr. Ein grosser Teil der zusätzlichen Mittel wird für Investitionen, z.B. in neues Rollmaterial oder Instandhaltungsanlagen, sowie für die Finanzierung von Angebotsausbauten verwendet. Konkret nennt der Bund ein neues Angebot im Kanton Jura, die Inbetriebnahme des Hochrhein-Bodensee-Express sowie verschiedene Taktverdichtungen etwa zwischen Liestal und Basel und zwischen Luzern und Engelberg.

Der Bund übernimmt durchschnittlich die Hälfte der ungedeckten Kosten des RPV. Die andere Hälfte tragen die Kantone. Der Anteil des Bundes schwankt jedoch stark: In strukturschwachen Regionen übernimmt er einen Grossteil des Defizits – in Graubünden etwa 80 Prozent – in strukturstarken Kantonen nur einen kleinen Anteil. Im Kanton Basel-Stadt trägt der Bund beispielsweise nur 27 Prozent des Defizits. Gar nicht beteiligt er sich am Ortsverkehr, also am öffentlichen Verkehr in Städten, am touristischen Verkehr und am Fernverkehr.

Mit der Erhöhung des Zahlungsrahmens um 1,7 Prozent pro Jahr liegt der Bund unter den Vorstellungen der ÖV-Branche. Diese hatte vergangene Woche gefordert , die öffentliche Hand müsse künftig ihre Abgeltungen um 2,5 bis 3,5 Prozent pro Jahr erhöhen, weil das Angebot ausgebaut werde und die Kosten steigen würden. (ehs)

11:22 Uhr

Mittwoch, 26. Juni 2024

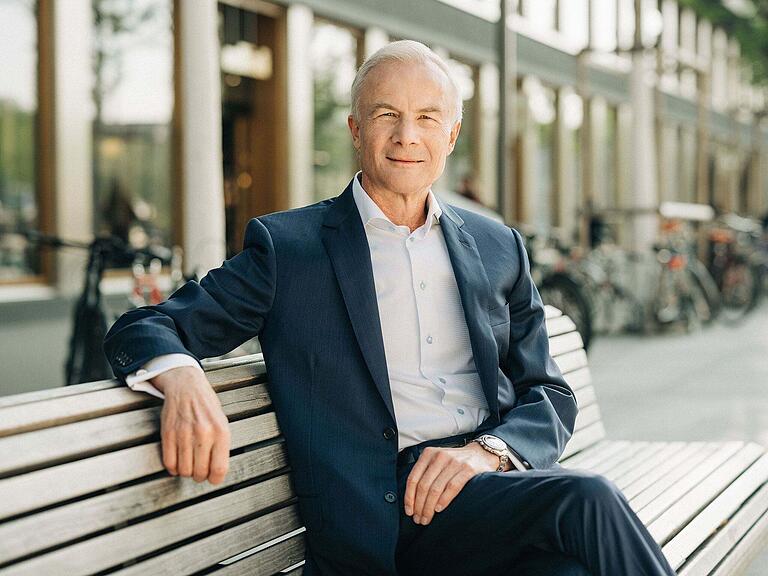

Der Postauto-Chef tritt zurück

Christian Plüss hat das Steuer bei Postauto Ende 2018 in turbulenten Zeiten übernommen, nachdem aufgrund es Subventionsskandals die gesamte Geschäftsleitung von Postauto vor die Tür gesetzt worden war.

Nun hat sich der heute 62-Jährige entschieden, den Chefposten per Ende Januar 2025 wieder abzugeben, wie die Post am Mittwoch bekannt gibt. «Für mich ist damit der richtige Zeitpunkt gekommen, meine Aufgabe in neue Hände zu geben», hält Plüss fest. Er werde aber nach seinem Rücktritt vom Postauto-Chefsessel und von der Post-Konzernleitung weiterhin für den Staatskonzern tätig sein, und zwar im Bereich Nachhaltigkeit und Energie.

Der Verwaltungsrat der Post wird gemäss eigenen Angaben die Nachfolge von Plüss «in diesen Tagen» in die Wege leiten. (fv)

13:39 Uhr

Dienstag, 25. Juni

Mehr Stau in Schweizer Städten

Der Anbieter von Verkehrsdaten Inrix aus den USA hat am Dienstag sein alljährliches Ranking über die Verkehrssituation für Autofahrende veröffentlicht. Untersucht wurden knapp 1000 Städte auf der ganzen Welt. Am meisten Zeit wegen Stau verlor ein durchschnittlicher Autolenker im vergangenen Jahr in New York City: 101 Stunden zusätzliche Zeit im Auto ging dort auf das Konto der Verkehrsüberlastung. Danach folgen Mexiko City und London.

Inrix berechnet ein Ranking aufgrund von Staustunden und der Grösse der Stadt. In diesem landet Zürich als erste Schweizer Stadt auf Platz 42 weltweit. Im Jahr 2023 verloren durchschnittliche Autofahrerinnen und -fahrer hier 60 Stunden im Stau, 3 Prozent mehr als im Jahr 2022. Die Stausituation ist damit schlimmer als etwa in München, Vancouver oder San Francisco.

Auf dem globalen Platz 93 landet Basel mit 48 Stunden Stau, eine Zunahme um 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auf Platz 194 findet sich Bern (37 Stunden, +12 Prozent gegenüber 2022), auf Platz 210 Lugano (38 Stunden, +5%) und auf Platz 220 Genf (33 Stunden, +9%). In Luzern verlieren Autofahrende 30 Stunden pro Jahr (+5 Prozent gegenüber 2022, in St. Gallen sind es 22 Stunden. Hier wurde gegenüber dem Vorjahr gar ein Rückgang von 6 Prozent verzeichnet. (ehs)

07:18 Uhr

Dienstag, 25. Juni 2024

Meyer Burger erhält Zulassung für neues Solar-Werk in den USA

Meyer Burger hat die Zulassung für sein neues Werk zur Herstellung von Solarmodulen in den USA erhalten. Wie der in der Schweiz beheimatete Produzent von Photovoltaik-Zellen am Dienstag mitteilt, hat die Fabrik in Goodyear (Arizona) das für den offiziellen Produktionsstart vorausgesetzte Audit bestanden.

Die für die Module benötigten Solarzellen werden laut Meyer Burger vorerst allerdings weiterhin in Deutschland produziert werden. Und der Standort Thalheim werde auch «auf absehbare Zeit benötigt, um den Hochlauf in den USA zu gewährleisten». Dies mindestens bis zum Zeitpunkt, wenn das geplante Solarzellenwerk in Colorado Springs (Colorado) in Betrieb ist.

Wann genau Meyer Burger die Solarzellenfertigung in den USA hochfahren wird, ist allerdings abhängig vom Abschluss einer laufenden Finanzierungs-Runde. Laut dem Solarzellen-Produzenten gibt es jedoch «Fortschritte».

Seit gut einem Jahr verlagert Meyer Burger die Solar-Produktion aus Deutschland in die USA. Dies ist laut dem in der Schweiz beheimateten Unternehmen eine Folge der Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China, beispielsweise mit Zöllen auf Solarprodukten. (sat)

17:15 Uhr

Montag, 24. Juni 2024

EU nimmt Apple ins Visier

Im Kampf gegen die Macht von Tech-Konzernen hat die EU-Kommission Apple ins Visier genommen. Der US-Konzern steht in Brüssel im Verdacht, gegen neue Regeln für grosse Online-Plattformen verstossen zu haben. So gebe es etwa Zweifel, ob Apple der Verpflichtung nachkomme, Nutzer gebührenfrei auch auf Angebote von Entwicklern ausserhalb des hauseigenen App Stores zu leiten, teilte die Behörde gestern mit. «Wir werden die Angelegenheit untersuchen, um sicherzustellen, dass Apple diese Bemühungen nicht untergräbt», sagte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Die Kommission will unter anderem prüfen, ob die Schritte zulässig sind, die ein Nutzer unternehmen muss, um alternative App Stores oder Apps auf dem iPhone herunterzuladen und zu installieren.

Die EU-Kommission äussert zudem ihre Zweifel daran, dass die sogenannte Kerntechnologiegebühr für Apps von Drittanbietern verhältnismässig sei. Apple hat diese jährlich anfallende Gebühr im März zusammen eingeführt. Sie beträgt 50 Cent für jede Erstinstallation einer App nach Überschreiten der Schwelle von einer Million Downloads in einem Zwölfmonatszeitraum. App-Entwickler können alternativ beim alten Vergütungsmodell bleiben und ihre Anwendungen wie zuvor nur über Apples App Store vertreiben – und dann 15 oder 30 Prozent ihrer digitalen Erlöse an den US-Konzern abtreten.

Apple widerspricht den Vorwürfen der Kommission: In den vergangenen Monaten habe man eine Reihe von Änderungen vorgenommen, um den Forderungen des neuen EU-Gesetzes über digitale Märkte (DMA) zu entsprechen. «Wir sind zuversichtlich, dass unser Plan dem Gesetz entspricht.» Laut Apples Schätzungen müssten mehr als 99 Prozent der Entwickler mit den neuen Geschäftsbedingungen gleich viel oder weniger Gebühren zahlen.

Das DMA ist seit Anfang März in Kraft und soll für mehr Wettbewerb sorgen. (dpa)

10:20 Uhr

Freitag, 21. Juni

USA verbieten Kaspersky-Software

Die russische Cybersicherheitsfirma Kaspersky steht in den USA vor dem Aus. Die Regierung hat ein Verbot der Virenschutz-Software beschlossen, wie eine Unterbehörde des Handelsministeriums mitteilte. Eine «gründliche Untersuchung» habe ergeben, dass die Tätigkeit von Kaspersky «ein unangemessenes oder unannehmbares Risiko für die nationale Sicherheit» darstelle.

Die Behörden nennen dafür mehrere Gründe. Kaspersky sei in der Lage, bösartige Software zu installieren und Updates zurückzuhalten. Dadurch würden Personen und kritische Infrastrukturen in den USA anfällig für Angriffe. Zudem habe die Firma Zugang zu sensiblen Kundendaten. Diese könnte sie möglicherweise nach Russland übermitteln, wo sie nach russischem Recht für die Regierung zugänglich wären.

Kaspersky wehrt sich und ergreift rechtliche Schritte

Kaspersky weist die Vorwürfe entschieden zurück. Man sei davon überzeugt, die Entscheidung sei «aufgrund des derzeitigen geopolitischen Klimas gefallen, nicht basierend auf einer umfassenden Bewertung», schreibt die Firma in einem Statement. Man habe «wiederholt die Unabhängigkeit von Regierungen unter Beweis gestellt». Das Verbot nütze vor allem Cyberkriminellen.

Nun will Kaspersky rechtlich dagegen vorgehen. Man blicke zuversichtlich in die Zukunft und werde sich «auch weiterhin gegen Handlungen wehren, die unseren Ruf und unsere geschäftlichen Interessen in unfairer Weise schädigen».

Die Kaspersky-Software genoss früher international einen guten Ruf beim Virenschutz. Die Sorge, wonach das Programm ein Einfallstor für die russischen Geheimdienste sein könnte, ist aber nicht neu. Seit 2017 dürfen US-Bundesbehörden die Produkte nicht mehr einsetzen. Und nun folgt das generelle Verbot: Ab dem 20. Juli ist der Verkauf der Software an Firmen und Privatpersonen untersagt. Mit Updates ist ab dem 29. September Schluss. Das Handelsministerium empfiehlt «dringend, rasch zu einem anderen Anbieter zu wechseln».

Nach eigenen Angaben ist Kaspersky-Software weltweit auf mehr als einer Milliarde Geräten installiert. Die Firma zählt laut den US-Behörden über 400 Millionen Privatpersonen und 270000 Unternehmen zu ihrer Kundschaft. (aka)

10:10 Uhr

Freitag, 21. Juni

SBB-Personalchef Markus Jordi geht

Markus Jordi wird seine Aufgabe als Personalchef und Mitglied der SBB-Konzernleitung im Verlauf des Jahres 2025 abgeben, sobald seine Nachfolge die Funktion übernimmt. Das teilen die SBB am Freitag mit. Jordi werde per 1. Januar Präsident des Rats der Fachhochschule Nordwestschweiz. Für die Bahn werde er auch künftig einzelne Dossiers verantworten, etwa die Verhandlungen zur Zukunft des Gesamtarbeitsvertrags mit den Sozialpartnern.

Jordi ist seit 17 Jahren Personalchef der SBB. Der 62-jährige hat laut der Mitteilung «massgeblich zur Entwicklung der SBB beigetragen und die Arbeitnehmer-Attraktivität gesteigert». Auch habe er die Sanierung der Pensionskasse verantwortet. Der Verwaltungsrat und die Konzernleitung dankten ihm für sein langjähriges, grosses Engagement. Die Nachfolge ist noch nicht bestimmt. (ehs)

09:41 Uhr

Freitag, 21. juni 2024

Aktionäre stimmen für Aufspaltung der CPH Chemie + Papier

Nun ist die Aufspaltung fix: Die Aktionäre der CPH Chemie + Papier Holding AG haben der Schaffung von zwei unabhängigen Unternehmen mit 98 Prozent zugestimmt. Insgesamt waren an der ausserordentlichen Generalversammlung 78 Prozent der Aktienstimmen vertreten, wie das Luzerner Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte.

Damit wird das bisherige Unternehmen wie vom Verwaltungsrat vorgeschlagen in die CPH Group AG und in die Perlen Industrieholding AG aufgeteilt. Während erstere Aktien weiter an der Börse im Handel bleiben, werden Letztere Papiere künftig nur noch ausserbörslich gehandelt.

Bestehende CPH-Aktionär erhalten pro Namenaktie eine Sachdividende in Form einer Namenaktie der neuen Perlen Industrieholding AG. Als erster Handelstag dieser Papiere ist der 25. Juni 2024 vorgesehen. (sat)

17:00 Uhr

Donnerstag, 20. Juni

Knall in der Krankenkassen-Welt: 13 grosse Kassen gründen neuen Verband

Eigentlich sollten sie am selben Strick ziehen, denn schliesslich vertreten Santésuisse und Curafutura beide die Interessen der Krankenkassen. Doch persönliche Animositäten, Verletzungen und Kämpfe schufen ein Klima des Misstrauens und haben in den vergangenen Jahren die gemeinsame Arbeit nur verunmöglicht. Kaum einmal waren die beiden Verbände einer Meinung. Unterstützte der eine Verband eine Reform, wurde sie vom anderen sabotiert. Jüngstes Beispiel ist der Streit um die grosse, dringend nötige Tarifreform im ambulanten Bereich. Nun haben offensichtlich nicht nur die Politiker genug von diesen Streitereien, sondern auch die Verbandsmitglieder: 13 Kassen gründen nun einen neuen Branchenverband, wie sie am Donnerstag bekannt gegeben haben. Diese – noch namenlose – Interessensorganisation soll per 2025 operativ werden.

Zusammen vertreten die 13 Kassen, die jetzt einen Neustart wagen, «mehr als 90 Prozent der Grundversicherten», wie Beni Meier von der KPT ergänzt. Die Berner Krankenkasse, die bereits Ende 2023 Curafutura verlassen hatte und damit etwas freier auftreten kann, hat die Kommunikation für den neuen Verband hat in der Deutschschweiz übernommen.

Ebenfalls mit von der Partie sind die drei Curafutura-Kassen Helsana, CSS und Sanitas. Damit ist die 2013 gegründete Santésuisse-Alternative am Ende und verliert all ihre Mitglieder. Von Seiten Santésuisse machen Assura, Atupri, Concordia, EGK, Groupe Mutuel, ÖKK, Swica, Sympany und Visana mit.

Santésuisse ist mehr als ein Lobbyverband

Santésuisse ist aber bei weitem nicht nur ein Lobbyverband. Mit den Tochterfirmen Sasis undTarifsuisse fungiert Santésuisse als Dienstleistungsunternehmen für die Kassen und stellt etwa die Krankenkassenkarten aus oder führt Tarifverhandlungen mit den Leistungserbringern. Folglich dürften 235 der insgesamt rund 250 Mitarbeitenden nicht oder kaum von der Verbandsneugründung betroffen sein.

Die 9 Gründungsmitglieder aus dem Santésuisse-Lager wollen aber bei ihrem angestammten Verband Mitglied bleiben, jedenfalls bis der neue Verband steht und das Lobbying für die Branche übernehmen kann. Das jedenfalls präzisiert Santésuisse-Chefin Verena Nold auf Anfrage. Und sie betont, dass sie den restlichen rund 25 Santésuisse-Mitgliedern empfohlen hat, sich dem neuen Verband anzuschliessen. «Es ist wichtig, dass unsere Branche mit einer Stimme spricht.»

Ob es wirklich soweit kommt, ob sich die Branche diesmal wirklich zusammenraufen kann, ist offen. Bis anhin sind alle Zusammenarbeitsbemühungen und Fusionsprojekte gescheitert. Zuletzt starteten die damaligen Präsidenten der beiden Verbände Mitte 2022 eine Annäherungsoffensive – unter dem vielversprechenden Namen ZUGEBE, einem Akronym für «Zusammen geht es besser». Doch nach ein paar Monaten war dann wieder Schluss. (fv)

10:16 Uhr

Donnerstag, 20. Juni

Die Verkehrsbetriebe Zürich heben Notfahrplan auf

Die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) mussten im Dezember 2023 ihren Fahrplan ausdünnen. Wegen Personalmangels fielen zu viele Kurse aus, weswegen das städtische Transportunternehmen am Abend den Fahrplan reduzierte, um dennoch einen stabilen Betrieb zu ermöglichen. Diese Massnahme kann per 15. Dezember dieses Jahres wieder aufgehoben werden, teilen die VBZ am Donnerstag mit.

Dank diverser Massnahmen in der Rekrutierung und Ausbildung habe sich die Personalsituation schrittweise verbessert. Dazu gehörten eine intensivere Rekrutierung oder Verbesserungen in der Gestaltung der Dienstpläne. Konkret wechseln die Tram- und Buslinien in der Stadt Zürich ab Dezember ab 20.30 Uhr wieder vom 7,5-Minuten-Takt auf einen 10-Minuten-Takt statt wie bisher auf den 15-Minuten-Takt. Auf den 15-Minuten-Takt wird wie zuvor üblich um etwa 22.30 Uhr respektive an Wochenenden um Mitternacht gewechselt. Die Absenzen seien allerdings im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit weiterhin erhöht, halten die VBZ fest. Zudem würden weiterhin viele Mitarbeitende aus der Babyboomer-Generation pensioniert, weswegen die Rekrutierung intensiv weitergeführt werden müsse.

In den vergangenen Monaten hatten nicht nur die VBZ, sondern auch die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) mit einem Personalmangel zu kämpfen. Diese mussten ebenfalls den Fahrplan ausdünnen, konnten die Massnahme aber dank Neueinstellungen per April wieder aufheben. Noch immer Einschränkungen wegen Personalmangel gibt es hingegen bei der Rhätischen Bahn (RhB). Diese hat noch kein Enddatum der Massnahmen kommuniziert. Der Kanton Graubünden hat vor kurzem mitgeteilt, dass unter anderem wegen der Personalsituation per Dezember dieses Jahres geplante Ausbauten bei der RhB wie der Halbstundentakt zwischen Chur und Ilanz um ein weiteres Jahr verschoben werden könnten. (ehs)

07:37 Uhr

Donnerstag, 20. Juni

Abfallentsorgung: Weko büsst Walliser Unternehmen wegen Absprachen

Bei der Vergabe von Gemeinde-Aufträgen im Entsorgungsbereich ist es im Wallis zu unerlaubten Firmen-Absprachen gekommen. Wie die Eidgenössische Wettbewerbskommission (Weko) am Donnerstag mitteilt, hat sie ein Unternehmen aus Martigny mit rund 100'000 Franken gebüsst.

Weil die vier fehlbaren Firmen – inklusive dem sanktionierten Unternehmen – mit der Weko kooperieren, gibt es in dem Verfahren keine weiteren Sanktionen. Die Namen der betroffenen Unterwalliser Gemeinden nennen die Wettbewerbshüter nicht.

Wie die Weko schreibt, hat sie bei den drei untersuchten Vergaben mehrerer Unterwalliser Gemeinden in zwei Fällen unerlaubte Firmen-Absprachen festgestellt. Im Weiteren hat die Weko auch eine Kooperationsform von drei Unternehmen im Entsorgungsbereich untersucht. Dabei hat sie zwar keine Verfehlungen festgestellt. Allerdings hätten die Firmen hier Informationen ausgetauscht, welche kartellrechtlich heikel seien.

Die von der Weko ausgesprochene Sanktion ist noch nicht rechtskräftig und kann noch an das Bundesverwaltungsgericht weitergezogen werden. (sat)

15:41 Uhr

Mittwoch, 19. Juni

Salt lanciert neue Fernseh-Box

Der Mobilfunk-Anbieter Salt bringt eine neue Box fürs Fernsehen auf den Markt. Diese basiert laut einer Mitteilung vom Mittwoch auf dem Android-Betriebssystem. Bisher erhielten die TV-Kundinnen und -kunden von Salt eine Apple-TV-Box, mit der sie fernsehen konnten. Neu können sie zwischen den beiden Möglichkeiten auswählen – oder auf die Box verzichten und eine App nutzen, die für Fernsehgeräte von Samsung, LG sowie Android-basierte Geräte von Sony und Philips erhältlich ist.

Die neue Box besteht laut Salt zu 85 Prozent aus recyceltem Kunststoff. Sie biete Ultra-HD-Bildqualität und Dolby-Digital-Plus-Sound. Bereits vorinstalliert seien zahlreiche Apps etwa von Netflix oder Disney+. Weiterhin verfügbar sind die bekannten Funktionen wie das Replay-TV mit einem Archiv von sieben Tagen.

Die neue Box ist ab Mittwoch auf der Salt-Internetseite sowie in den 109 Läden der Nummer 3 im Schweizer Telekom-Markt erhältlich. Neukundinnen und -kunden können ihr bevorzugtes TV-Betriebssystem laut Salt ohne zusätzliche Kosten wählen. (ehs)

06:03 Uhr

Mittwoch, 19. Juni

Statt Microsoft: Nvidia dank KI-Boom an der Spitze im Börsenolymp

Der Boom mit der künstlichen Intelligenz (KI) macht Nvidia zum neuen wertvollsten Unternehmen an der Börse. Chip-Konzern kam am Dienstag auf einen Börsenwert von gut 3,33 Billionen Dollar und überholte damit den Software-Riesen Microsoft.

Nvidia spielt eine Schlüsselrolle für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz. Mit Chipsystemen des Unternehmens wird KI-Software in Rechenzentren trainiert - und sie werden auch immer mehr für ihren Betrieb eingesetzt. Rivalen wie Intel oder AMD konnten Nvidia bisher keine spürbare Konkurrenz in dem Markt machen.

Mit dem Durchmarsch an die Spitze ist die Nvidia-Aktie das Papier mit der besten Kursentwicklung in den vergangenen 25 Jahren, wie der Finanzdienst Bloomberg errechnete. Seit dem Börsengang 1999 stieg der Wert der Aktie nach Bloomberg-Zahlen inklusive reinvestierter Dividenden um sagenhafte 591'078 Prozent. Mit anderen Worten: Aus einem damals investierten Dollar wurden demnach mehr als 5900. (dpa)

18:07 Uhr

Dienstag, 18. Juni

Beat Imhof ist neu der oberste Wirt der Schweiz

Überraschung im Säli: Die 219 Delegierten von Gastrosuisse haben gestern in Neuenburg den 52-jährigen Beat Imhof zu ihrem neuen Präsidenten gewählt. Imhof setzte sich gegen den als Favoriten gehandelten Vizepräsidenten Massimo Suter durch und folgt damit auf Casimir Platzer, der den Wirte-Verband zehn Jahre lang geführt hat und insbesondere während der Coronapandemie für seinen konfrontativen Kurs auch oft kritisiert worden war.

Imhof ist gelernter Koch, hat in Luzern einen Management-Master gemacht, ist Dozent und seit 2018 Chef des Casinotheaters in Winterthur. (fv)

07:09 Uhr

18. Juni 2024

Komax will in China zukaufen und in der Schweiz die Kurzarbeit ausweiten

Der Kabelmaschinenhersteller Komax leidet weiterhin unter der unbeständigen Situation auf dem Weltmarkt. So dürfte der Umsatz im ersten Halbjahr weiterhin deutlich zurückgehen, wie das weltweit tätige, im Kanton Luzern beheimatete Unternehmen am Dienstag mitteilt. Darum plant Komax, die bestehende Kurzarbeit hierzulande auszuweiten und in China die Mehrheit an einem Konkurrenten zu übernehmen.

Wie die Komax Gruppe schreibt, geht das Unternehmen für die zweite Jahreshälfte von «einer leichten Verbesserung der Marktsituation aus». Am Ende soll ein Umsatzniveau vergleichbar mit jenem des Vorjahres resultieren. Die definitiven Halbjahreszahlen wird das Unternehmen jedoch erst Mitte August publizieren.

Bis dahin sollen jedoch die Kosten weiter reduziert und die Strukturen optimiert werden, die durch den Zusammenschluss mit Schleuniger entstanden seien. Komax hat zur Kostenreduktion zudem bereits Ende April entschieden, die Produktion bei Komax Testing Bulgaria einzustellen und den deutsche Standort Jettingen zu schliessen.

Um aus der aktuellen «Schwächephase herauszukommen», will die Komax Gruppe die seit Mai in Dierikon (LU) teilweise geltende Kurzarbeit auf den ganzen Standort ausweiten. Zudem solle ab Juli auch in Cham (ZG) Kurzarbeit gelten, sofern die Behörden dem Vorhaben zustimmen.

Zusätzlich zur Optimierung der Strukturen will Komax in China wachsen. Aus diesem Grund plant sie per Juli die Übernahme von 54 Prozent der Aktien des chinesischen Unternehmens Hosver. Dieses ist laut Komax «der führende Hersteller von Maschinen für die Verarbeitung von Hochvoltkabeln» die in Fahrzeugen mit Elektroantrieb benötigt werden. (sat)

05:57 Uhr

Dienstag, 18. Juni 2024

Zurück auf Platz 2: Schweiz legt bei Wettbewerbsfähigkeit zu

In der Rangliste der Wettbewerbsfähigkeit von 67 Ländern der Lausanner Wirtschaftshochschule IMD belegt die Schweiz dieses Jahr den zweiten Rang. Platz 1 geht an Singapur, den dritten Platz sichert sich Dänemark. Die Schweiz war in den Jahren 2020 bis 2023 jeweils auf den Plätzen 1 bis 3 zu finden.

Besonders gut schneidet sie ab bei Faktoren wie den öffentlichen Finanzen, der Bildung oder der Gesundheitsversorgung, wo sie jeweils Platz 1 belegt. Am schlechtesten schneidet die Schweiz in Sachen Preisniveau ab, wo es nur für Platz 61 reicht. In der Befragung von leitenden Angestellten wurde zudem die politische Stabilität und Vorhersehbarkeit am häufigsten positiv genannt, gefolgt von der zuverlässigen Infrastruktur und dem hohen Bildungsniveau.

Schlecht schneidet die Schweiz bei der preislichen Wettbewerbsfähigkeit und dem Indikator «offene und positive Einstellung» ab. Als grösste Herausforderungen für Volkswirtschaften bezeichnet die Hochschule IMD den Übergang zu einer kohlenstoffarmen und kreislauforientierten Wirtschaft, die Integration von Schwellenländern in die Weltwirtschaft und die digitale Transformation. (ehs)

14:14 Uhr

Montag, 17. Juni

China geht gegen Fleisch-Importe vor

China hat eine Antidumping-Untersuchung gegen importierte Produkte aus der Europäischen Union angekündigt. Sie richte sich gegen eingeführtes Schweinefleisch und Nebenprodukte, teilte das Handelsministerium am Montag mit. Dies dürfte eine Gegenreaktion auf die von der EU angedrohten Strafzölle auf chinesische E-Autos sein. Zuvor hatte die EU-Kommission zu Chinas Subventionen für Elektrofahrzeuge ermittelt, die nach Ansicht Brüssels den Markt in Europa verzerren.

Die chinesische Staatszeitung «Global Times» hatte berichtet, dass die chinesische Industrie Beweise für die Untersuchung gegen bestimmte Milchprodukte und Schweinefleisch aus der EU sammle. Betroffen seien Produkte, die hauptsächlich zum Verzehr durch Menschen gedacht sind – etwa frisches und gefrorenes Schweinefleisch.

Experten hatten nach der Strafzoll-Androhung der EU Gegenreaktionen erwartet. China werde aber keine EU-Produkte mit Zöllen belegen, die es noch brauche, hatte etwa Jacob Gunter vom in Berlin ansässigen Institut Merics gesagt. «Dazu zählen Maschinen, hochwertige Industriegüter, Chemikalien, Medizintechnik und andere Produkte.» Grosse europäische Automobilhersteller dürften verschont bleiben, weil diese Gunter zufolge stark in China investieren, Arbeitsplätze schaffen, Steuern zahlen und zum Wachstum beitragen. (dpa)

09:00 Uhr

Montag, 17. Juni

Schweizer BIP wächst nur unterdurchschnittlich

Die Expertengruppe Konjunkturprognosen des Bundes rechnet für das Jahr 2024 mit einem deutlich unterdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum in der Schweiz. Das teilt das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Montag mit. Das um Sportevents bereinigte Bruttoinlandprodukt (BIP) soll demnach um 1,2 Prozent zulegen. Die Prognose wurde gegenüber jener vom März damit leicht nach oben korrigiert. Damals wurde noch mit einem Wachstum von 1,1 Prozent gerechnet.

Im ersten Quartal sei das BIP wie in den Vorquartalen moderat gewachsen, heisst es in der Mitteilung. Der Dienstleistungssektor habe neuerlich expandiert, der private Konsum sei «solide» gewachsen. «Aktuell lassen viele Indikatoren ein moderates Wachstum der Schweizer Wirtschaft in naher Zukunft erwarten», schreiben die Fachleute des Seco. Insbesondere der private Konsum stütze das Wachstum.

Die globale Konjunktur habe sich zuletzt sehr unterschiedlich entwickelt: In den USA sei sie merklich abgeschwächt, in Japan sei das BIP im ersten Quartal gar geschrumpft. Im Vereinigten Königreich und in China hingegen wachse die Wirtschaft verhältnismässig stark, auch der Euroraum erhole sich etwas von der vorangegangenen Schwächephase. «Er dürfte sich aber auch in den kommenden Quartalen weiterhin nur verhalten entwickeln, mit entsprechenden bremsenden Effekten auf die exponierten Bereiche der Schweizer Exportwirtschaft». Mit einer allmählichen Erholung der Weltwirtschaft solle sich das Wirtschaftswachstum in der Schweiz im nächsten Jahr auf 1,7 Prozent normalisieren. (ehs)

14:48 Uhr

Samstag, 15. Juni

Migros-Delegiertenversammlung: Die neue Präsidentin heisst Edith Spillmann

Die Delegierten des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB) haben am Samstag in Zürich an ihrer ausserordentlichen Sitzung Edith Spillmann zur neuen Präsidentin der Delegiertenversammlung gewählt, wie die Migros mitteilte. Sie wird ihr Amt am 1. Juli antreten.

Die 63-jährige Spillmann arbeitet als Personalverantwortliche bei der zum Berner Stromkonzern BKW gehörenden Firma Arnold und wohnt im zürcherischen Bülach. Sie war acht Jahre lang Mitglied des Migros-Genossenschaftsrats Zürich und ist seit 2020 Mitglied der MGB-Delegiertenversammlung sowie der Arbeitsgruppe des Migros-Unterstützungsfonds.

Spillmann folgt auf Marianne Meyer, die im März nicht wiedergewählt worden war und nun auch beim zweiten Versuch gescheitert ist, ihren Posten zu retten. Nebst Spillmann und Meyer hatten auch der pensionierte Lehrer Dominique Imhof, der mit 66 Jahren gemäss Wahlreglement eigentlich schon zu alt war für die Wahl, und Séghira Egli kandidiert, die bis zum vergangenen Frühjahr im Marketing des MGB gearbeitet hatte und als Personalvertreterin sogar im MGB-Verwaltungsrat sass.

Egli hatte die Migros damals nicht freiwillig verlassen, weshalb ihre Kandidatur fürs Spitzenamt bei der Delegiertenversammlung die Migros-Oberen im Vorfeld äusserst nervös gemacht hatte.

Nun dürften sich die Gemüter wieder etwas beruhigen, da Spillmann das Rennen fürs Präsidium beim Migros-Parlament gemacht hat. Sie ist nun für zwei Jahre gewählt, ihre Amtsperiode endet am 30. Juni 2026. (fv)

17:13 Uhr

Freitag, 14. Juni

Bundesrat will Stromtarif senken

Wer in das Stromnetz investiert, hat Anspruch auf eine Entschädigung. Doch je höher sie ist, desto teurer wird der Strom für die Nutzerinnen und Nutzer. Wie hoch also soll der Zins für das investierte Kapital sein? Dieser umstrittenen Frage hat sich der Bundesrat angenommen. Er hat gestern einen Vorschlag in die Vernehmlassung geschickt, wonach die Berechnung des sogenannten WACC (Weighted Average Cost of Capital) angepasst werden soll. Die Änderung soll die Stromverbraucherinnen und -verbraucher ab dem Jahr 2026 um jährlich 127 Millionen Franken entlasten.

Wie der Bundesrat in einer Mitteilung schreibt, soll der Zins einerseits «genügend Anreize für Investitionen in die Stromnetze» bieten. Andererseits soll er «keine ungerechtfertigt hohe Rendite» für die Kapitalgeber abwerfen. Doch seit längerem werde kritisiert, die geltende Methodik gewähre eine zu hohe Verzinsung.

Der Zins für das Tarifjahr 2025 liegt gemäss der aktuellen Berechnungsmethode bei 3,98 Prozent. Mit der Änderung wären es noch 3,41 Prozent. Dies würde den Stromnetztarif um 0,22 Rappen pro Kilowattstunde senken.

«Anpassung wäre Gift für dringend nötige Investitionen»

Gar nicht erfreut über den Vorschlag ist der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE). In einer Reaktion auf den Entwurf schreibt er, der «Angriff auf den WACC» sei «Gift für die dringend notwendigen Investitionen» und widerspreche den Zielen des Stromgesetzes, für das sich das Schweizer Stimmvolk soeben klar ausgesprochen habe. Die Entschädigung müsse «angemessen und vor allem verlässlich» sein. Das gewährleiste die heutige Methodik, die sich bewährt habe. Dagegen stehe eine «politisch motivierte Anpassung» dazu «im diametralen Gegensatz». (aka)

11:33 Uhr

Freitag, 14. Juni

Chefs von Swisscom, Post und SBB bleiben die Topverdiener

Über eine Million Franken: So viel verdienten die Konzernchefs der Post, der SBB und der Swisscom im vergangenen Jahr. Das geht aus den Geschäftsberichten und dem neuesten Kaderlohnreporting über die bundesnahen Betriebe hervor, das der Bundesrat am Freitag gutgeheissen hat. Topverdiener bleibt Swisscom-Chef Christoph Aeschlimann mit einer Gesamtvergütung von 1,85 Millionen Franken. Im Vergleich zum Vorjahr ist sein Verdienst gleich geblieben.

Auf den weiteren Plätzen folgen Post-CEO Roberto Cirillo und SBB-Chef Vincent Ducrot, die beide etwas mehr als eine Million Franken kassieren. Während der Manager des gelben Riesen gleich viel verdient wie im Vorjahr, erhielt der Lenker der Bundesbahnen mehr Geld. Dank eines höheren Bonus strich er rund 20'000 Franken zusätzlich ein.

Keine Veränderungen gibt es bei den Topverdienern unter den Verwaltungsratspräsidien. Bei der Swisscom, die als börsenkotierte Firma nicht vom Kaderlohnreporting des Bundes erfasst wird, erhält der Präsident Michael Rechsteiner 627'000 Franken. Auf Rang zwei folgt SBB-Präsidentin Monika Ribar mit 295'421 Franken und Post-Präsident Christian Levrat mit 268'245 Franken.

Die Kaderlöhne in bundesnahen Unternehmen hatten in der Vergangenheit mehrfach Anlass für Kritik gegeben. In der Öffentlichkeit stiessen die sehr hohen Entschädigungen auf Unverständnis. Den grössten Unmut weckte der Lohn von Ducrots Vorgänger, Andreas Meyer, der zeitweise deutlich mehr als eine Million Franken einstrich. Trotzdem sprach sich das Parlament gegen eine Lohnobergrenze von einer Million Franken für Kaderangestellte bundesnaher Betriebe aus. Auf taube Ohren stiess die Reform besonders im Ständerat. Die kleine Kammer versetzte ihr 2022 den Todesstoss. (rwa)

07:15 Uhr

Freitag, 14. JUNI

Wechsel in der Konzernleitung der Emmi-Gruppe

Sacha Gerber, Finanzchef und Mitglied der Konzernleitung, hat sich aus persönlichen Gründen entschieden, die Emmi-Gruppe zu verlassen. Wie das Unternehmen schreibt, scheidet Gerber aufgrund der Sensitivität der Funktion per sofort aus. Das Unternehmen würde diesen Schritt bedauern. Der ehemalige Finanzchef von Calida war seit 2022 bei Emmi.

Die Nachfolge von Gerber tritt Oliver Wasem an. Der bisherige Head Group Controlling & Investor Relations wird per 1. Juli zum neuen Finanzchef und Mitglied der Konzernleitung ernannt. Wasem fungiert seit 2021 auch als Präsident der Emmi-Vorsorgestiftung und ist seit 2023 zudem Head Investor Relations. Er habe über die letzten zehn Jahre die Transformation der Finanzfunktion in der Emmi Gruppe massgeblich mitgestaltet und vorangetrieben.

Oliver Wasem war zuvor für die Forbo-Gruppe, PwC und Arthur Andersen im In- und Ausland tätig. Er hat an der Universität Zürich seinen Master in Wirtschaftswissenschaften absolviert und ist diplomierter Wirtschaftsprüfer. (sfr)

10:20 Uhr

Donnerstag, 13. Juni

CH Media erhält Druckauftrag für «Bote der Urschweiz»

Die Schwyzer Regionalzeitung «Bote der Urschweiz» wird ab 2025 in Aarau gedruckt. Die CH Media Print AG, die zum selben Unternehmen wie dieses Portal gehört, hat den Druckauftrag erhalten, wie der «Bote» am Donnerstag mitteilte. Die Tageszeitung hat eine Print-Auflage von knapp 14'000 Exemplaren und erreicht rund 40'000 Leserinnen und Leser.

Hintergrund ist, dass die Regionalzeitung ihre eigene Druckerei in Seewen SZ per Ende Jahr schliesst. Die Anlage habe das «Ende ihrer Lebensdauer erreicht». Man habe sich gegen eine neue Anlage entschieden. Laut Verleger Hugo Triner wäre eine Investition in zweistelliger Millionenhöhe nötig gewesen. Voraussichtlich neun Personen verlieren durch die Schliessung ihren Job. (aka)

10:08 Uhr

Donnerstag, 13. Juni

Rochaden in der Führungsetage der Swatch-Gruppe

Beim Bieler Uhrenkonzern Swatch Group kommt es zu mehreren Wechseln. Der Verwaltungsrat hat zwei neue Mitglieder in die Konzernleitung gewählt, wie die Swatch-Gruppe am Donnerstag mitteilte. Es sind dies Damiano Casafina, Chef der Produktionsgesellschaft ETA, und Sylvain Dolla, Chef der Marke Tissot und bisheriges Mitglied der erweiterten Konzernleitung. Sie treten ihr neues Amt am 1. September an.

Dafür verabschiedet sich Peter Steiger aus dem Gremium. Nach 35 Jahren beim Uhrenkonzern tritt der Controlling-Chef in den Ruhestand. Er werde aber weiterhin «einzelne Mandate für die Gruppe übernehmen», heisst es weiter. Wer Steigers Position übernimmt, werde zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, erklärte die Swatch-Gruppe auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.

Auch die erweiterte Konzernleitung erhält Zuwachs: Roland von Keith, Chef der deutschen Manufaktur Glashütte Original, Stephen De Lucchi, Länderchef von Swatch Hongkong und Macao sowie Alain Villard, Chef der Marke Swatch, stossen hinzu. (aka)

09:58 Uhr

Donnerstag, 13. Juni

Der nächste Migros-Stellenabbau: Nun trifft es die Industrie

Vor knapp einem Monat hat die Migros den Abbau von 150 Stellen bei der Supermarkt-Tochter angekündigt. Nun werden auch die Migros-intern als ineffizient beschriebenen Industriebetriebe gestrafft. «Wie mehrfach kommuniziert», überprüfe die hauseigene Industrie «ihre Strategie und künftige Positionierung innerhalb der Migros-Gruppe», teilt der Detailhandelskonzern auf Anfrage mit. «Am Dienstag, 18. Juni 2024 werden wir in der Migros-Industrie zu den Fortschritten dieser Arbeiten informieren.» Die besagten «Fortschritte» sind in diesem Fall wohl einfach ein anderes Wort für Abbau.

Das Onlineportal «Inside Paradeplatz» spricht von 300 Entlassungen. Die Migros selbst will hierzu keine Stellung nehmen.

Klar ist aber auch, dass das Stellenabbauprogramm bei der Migros noch lange nicht beendet ist. Insgesamt will die Migros 1500 Jobs streichen. Mit den Entlassungen bei der Supermarkt-Tochter wurden «erst» 10 Prozent vom Abbauplan umgesetzt. Zudem werden mit den angekündigten Firmenverkäufen von Hotelplan, Mibelle und Co. rund 6500 Stellen zu neuen Eigentümern wechseln. Total wird also die Migros, die grösste private Arbeitgeberin der Schweiz, um rund 8000 Stellen schrumpfen. (fv)

09:38 Uhr

Donnerstag, 13. Juni

Zwei neue Mitglieder in Schindlers Konzernleitung

Der Verwaltungsrat von Schindler hat Danilo Calabrò and Vikén Martarian in die Konzernleitung berufen. Calabrò, der seit 2008 in verschiedenen Führungspositionen bei Schindler tätig ist, übernimmt per 1. Juli die Verantwortung für die Region Europa Süd. Er folgt auf Julio Arce, der den Liftkonzern Ende Juni aus persönlichen Gründen verlassen wird.

Martarian übernimmt per 1. Oktober die Leitung der Region Amerika. Er ist seit 2017 bei Schindler und hatte Führungspositionen in Schweden und den USA inne.

Schindlers Konzernleitung setzt sich somit ab Oktober wie folgt zusammen: Silvio Napoli (Verwaltungsratspräsident und CEO), Paolo Compagna (COO und stellvertretender CEO), Matteo Attrovio (CIO), Danilo Calabrò (Europa Süd), Donato Carparelli (CTO), Carla De Geyseleer (CFO), Vikén Martarian (Amerika), Hugo Martinho (Human Resources), Meinolf Pohle (Europa Nord), Robert Seakins (Asien Pazifik) und Daryoush Ziai (China und Fahrtreppen).

Noch immer offen ist, wer den Chefposten von Napoli übernehmen wird; als erster Anwärter wird seit längerem COO Compagna gehandelt. (gr)

17:36 Uhr

Mittwoch, 12. Juni

Flughafen Zürich über 2019er-Niveau

Im Mai sind 2,77 Millionen Menschen über den Flughafen Zürich gereist, wie dieser am Mittwoch mitteilte. Das sind 9,4 Prozent mehr als im vergangenen Jahr und 2,0 Prozent mehr als im Jahr 2019. Die Coronakrise hatte in den Jahren danach für einen Einbruch der Passagierzahlen gesorgt. Allerdings lagen im Jahr 2019 die verkehrsreichen Feiertage Pfingsten und Fronleichnam im Juni, womit ein Teil der Zunahme erklärt werden kann.

In den ersten fünf Monaten nutzten 11,7 Millionen Passagiere den Flughafen, was etwas weniger sind als im bisherigen Rekordjahr 2019 mit 12,0 Millionen Passagieren zwischen Januar und Mai. In Sachen Umsatz liegt der grösste Schweizer Flughafen aber wieder über dem Vorkrisenniveau: In den ersten fünf Monaten wurden auf der öffentlich zugänglichen Seite und hinter der Sicherheitskontrolle in den Geschäften, Restaurants und mit Büromieten 240,8 Millionen Franken umgesetzt und damit gut 8 Millionen Franken mehr als noch 2019.

Im Mai wurden am Flughafen Zürich 23'762 Flugbewegungen gezählt. Das sind 7,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat und 2,8 Prozent weniger als im Mai 2019. (ehs)

15:40 Uhr

Mittwoch, 12. Juni

Langes Warten auf neue Arzneimittel

Der Zugang von Schweizer Patienten zu teils lebenswichtigen Medikamenten hat sich verschlechtert. Dies zeigt die sogenannte WAIT-Studie, die der Verband Interpharma zitiert. Demnach sind auf der Schweizer Spezialitätenliste nur 48 Prozent jener Medikamente aufgeführt, die in der EU zugelassen sind. Die Schweiz rutscht damit im internationalen Vergleich nach hinten auf Platz 6. Alleine im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Verschlechterung um sechs Prozentpunkte. In der Schweiz dauert es zudem lange, bis ein neues Medikament von der Obligatorischen Krankenversicherung vergütet wird. Die Wartezeit befindet sich heute auf einem Allzeithoch von über 300 Tagen. Vor diesem Hintergrund müsse der «Preisbildungsprozess» modernisiert werden, so Interpharma. (mpa)

09:03 Uhr

Mittwoch, 12. Juni

SBB beschaffen 116 neue Züge

Die SBB haben am Mittwoch die Beschaffung von 116 neuen Doppelstockzügen ausgeschrieben. Diese sollen in den 2030er-Jahren auf der Zürcher S-Bahn und in der Westschweiz eingesetzt werden. Laut der Bahn handelt es sich um einen Auftrag in Milliardenhöhe. Gut möglich ist, dass es sich gar um die teuerste Beschaffung in der Geschichte der SBB handelt, wie CH Media bereits im vergangenen Jahr berichtete . Diesen Titel hält bisher der 2010 vergebene Kauf von 62 Fernverkehrs-Doppelstockzügen des Typs FV-Dosto, die 1,9 Milliarden Franken kosteten.

Von den 116 Fahrzeugen werden 95 auf der Zürcher S-Bahn eingesetzt und 21 in der Westschweiz. Die Beschaffung umfasst laut einer Mitteilung die Option auf 84 weitere Fahrzeuge. Diese sind laut den SBB nötig für Angebotsausbauten im Rahmen des aktuell laufenden Ausbauschritt 2035 der Bahninfrastruktur.

Die neuen Fahrzeuge werden 150 Meter lang sein und damit länger als die 100 Meter langen sogenannten DPZ-Züge der damaligen Hersteller SLM, SIG, Schindler Waggon und ABB, die sie ersetzen sollen. Bei den DPZ handelt es sich um die Doppelstockzüge der ersten Generation der Zürcher S-Bahn.

Die neuen Züge müssten den Anforderungen der SBB gerecht werden: Dazu gehörten zusätzliche sogenannte Multifunktionszonen ohne Sitze oder nur mit Klappsitzen für Pendlerinnen und Pendler, die für kurze Strecken im Eingangsbereich stehen bleiben möchten, aber auch mehr Platz für Velos, Gepäck und Kinderwagen. Neu seien Steckdosen in der 1. und 2. Klasse vorgesehen, so die SBB.

Interesse haben am Auftrag dürften der Schweizer Bahnbauer Stadler, aber auch Interessenten wie der deutsche Industriekonzern Siemens. Der Chef von Siemens Schweiz hatte vor einem Jahr gegenüber der NZZ kritisiert, es sei schlecht für Innovationen und Investitionen, wenn die SBB «nur noch als Stadler-Bundesbahnen wahrgenommen werden». Die 61 Züge der zweiten Generation der Zürcher S-Bahn kommen bereits von Siemens. Das Unternehmen beschäftigt hierzulande knapp 6000 Mitarbeitende. Die dritte Generation der Zürcher S-Bahn-Züge besteht aus 50 Doppelstöckern von Stadler. ( ehs)

14:10 Uhr

Dienstag, 11. Juni

Es gibt noch viele offene Lehrstellen

Der Lehrstellenmarkt präsentiere sich stabil, schreibt das Bundesamt für Bildung SBFI. Bis Ende Mai 2024 wurden etwas mehr als 53’000 Lehrverträge abgeschlossen. Das sind rund 2’000 mehr als im Vorjahr. Gleichzeitig melden die Kantone noch knapp 20’000 offene Lehrstellen für den Lehrbeginn 2024. Für Jugendliche, die auf Lehrbeginn 2024 noch keine Lehrstelle haben, sind die Chancen auf einen Ausbildungsplatz also intakt. ( mpa )

08:56 Uhr

Dienstag, 11. Juni

Fostag Formenbau plant Bau einer Hightech-Fabrik

Die Fostag Formenbau AG will nahe ihres Hauptsitzes in Stein am Rhein ein 12’000 Quadratmeter grosses Grundstück kaufen. Mit dieser Investition wolle das Schaffhauser Unternehmen, das sich mit annähernd 100 Mitarbeitenden zu den weltweit führenden Herstellern von Hochleistungs-Spritzgiessformen zählt, die Grundlage für künftiges Wachstum legen. Über den geplanten Grundstückskauf entscheidet der Einwohnerrat der Gemeinde am 28. Juni 2024.

Fostag würde auf dem Bauland «ihre Produktions- und Verwaltungskapazitäten erweitern» und so «auf die steigende Nachfrage nach ihren Produkten und Dienstleistungen reagieren». Auf Anfrage schreibt Fostag-Geschäftsführer und -Mitinhaber Markus Mühlemann, das Unternehmen plane den Bau einer modernen Produktionsstätte mit Hightech-Produktionsanlagen. Über die Kosten für den Grundstückskauf und das Bauprojekt macht Mühlemann noch keine Angaben.

Dafür schreibt Mühlemann auf die Frage, ob mit dem Projekt auch die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze verbunden sei, «mit dem Neubau soll auch die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit sichergestellt werden. Damit werden bestehende Arbeitsplätze gesichert und Wachstum und damit neue Arbeitsplätze ermöglicht.» Die Stadt Stein am Rhein begrüsst die geplante Investition der Fostag. (T.G.)

08:51 Uhr

Dienstag, 11. Juni

Medartis-CEO tritt zurück

Medartis hat am Dienstag bekannt gegeben, dass der CEO Christoph Brönnimann zurücktreten und das Unternehmen verlassen will. Er werde aber Medartis weiterhin führen, bis die Nachfolge geregelt sei. Brönnimann hält anlässlich seiner Rücktrittsankündigung fest: «Obwohl mir diese Entscheidung schwer fällt, bin ich stolz auf das, was wir in den letzten fünf Jahren gemeinsam erreicht haben.» Der Verwaltungsrat unter Präsident Marco Gadola wiederum dankt Brönnimann «von ganzem Herzen» für seine Führungsleistung und seine wertvollen Beiträge zum Erfolg von Medartis während seiner Amtszeit. Der Verwaltungsrat hat nach eigenen Angaben die Suche nach seinem Nachfolger eingeleitet. (fv)

08:44 Uhr

Dienstag, 11. Juni

Easyjet baut in Zürich und Basel aus

Die britische Billig-Fluglinie Easyjet baut ihr Angebot ab den Flughäfen Zürich, Genf und Basel aus. Ab Zürich fliegt die Airline ab dem 4. November neu viermal pro Woche nach Manchester und ab dem 2. November zweimal pro Woche nach Bordeaux. Ab Basel nimmt Easyjet ab dem 7. November fünf wöchentliche Flüge an den Flughafen London-Luton auf, ab Genf geht es ab dem 18. Dezember einmal wöchentlich neu nach Leeds Bradford. Die Flüge sind auf der Internetseite der Fluggesellschaft bereits buchbar.

Die Schweizer Tochter Easyjet Switzerland ist am Basler Euroairport die Fluggesellschaft mit dem höchsten Marktanteil. In Basel und Genf betreibt sie eigene Basen mit in der Schweiz registrierten Flugzeugen und hiesigem Personal. Der Flughafen Zürich hingegen wird nur von den ausländischen Easyjet-Töchtern angeflogen. (ehs)

16:09 Uhr

Montag, 10. Juni

Stadler will Bulgarien Züge für eine halbe Milliarde verkaufen

Zwei Monate nach Erhalt des ersten Auftrags aus Bulgarien bewirbt sich der Schienenfahrzeughersteller Stadler erneut um einen Auftrag aus dem osteuropäischen Land. Diesmal geht es um die Beschaffung von 35 einstöckigen elektrischen Triebzügen. In der Anfang 2024 eingeleiteten Ausschreibung hatte das bulgarische Verkehrsministerium einen Preis von 1,1 Milliarden Lew (550 Millionen Franken) ohne Mehrwertsteuer angepeilt. Bestandteil des Vertrags sein soll auch der Service und Unterhalt während 15 Jahren.

Laut dem Ministerium bewerben sich vier Bahnbauer um den Auftrag. Neben Stadler, der mit seiner polnischen Tochtergesellschaft Stadler Polska ins Rennen steigt, sind dies die französische Alstom, die polnische Pesa und die tschechische Škoda. Die neuen Züge müssen Tempo 160 fahren können und mindestens 200 Sitzplätze bieten. Der Kauf der Fahrzeuge wird aus einem nationalen Konjunkturprogramm finanziert.

Im April 2024 hatte Stadler in Bulgarien bereits einen Vertrag im Wert von 300,5 Millionen Lew (150 Millionen Franken) unterzeichnet. Stadler Polska wird dafür sieben elektrische Doppelstöcker des Typs Kiss mit jeweils mindestens 300 Sitzplätzen liefern und das Rollmaterial während 15 Jahren warten. (T.G.)

11:10 Uhr

Montag, 10. Juni

Ferien: eSIM oft günstiger als eigener Anbieter

Wer in den Sommerferien im Ausland mit dem eigenen Smartphone ins Internet gehen will, kommt oft billiger weg mit der Nutzung einer eSIM als mit Datenpaketen des eigenen Anbieters. Das hat der Anbieter Dschungelkompass zusammen mit der Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) berechnet, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Wer beispielsweise bei den Anbietern Better Roaming oder Airalo ein Datenpaket mit 3 GB kauft, das während 30 Tagen in 39 Ländern Europas gültig ist, bezahlt dafür umgerechnet 9 respektive 12 Franken. Bei Salt kostet ein 3GB-Datenpaket für 30 Länder Europas hingegen 34.95 Franken, bei Wingo und M-Budget mit 40 Ländern inbegriffen gar 42.90 Franken. Allerdings sind beide Pakete ein Jahr lang gültig. Die Swisscom wiederum verlangt für ein 365 Tage gültiges Datenpaket für 40 Länder Europas mit 1 GB Volumen 14.90 Franken.

Um ein solches Angebot nutzen zu können, muss das eigene Handy virtuelle SIM-Karten, sogenannte eSIM, unterstützen. Dabei wird keine physische SIM-Karte in das Handy eingesetzt, sondern ein QR-Code gescannt. Bei vielen Handys kann die physische SIM-Karte des eigenen Anbieters etwa fürs Telefonieren genutzt werden und die eSIM eines externen Anbieters gleichzeitig fürs Surfen im Ausland. (ehs)

10:55

Montag, 10. Juni

Neue Studie: Kaufen bald wieder günstiger als Mieten

Käuferinnen und Käufer von Wohneigentum würden aktuell mehr zahlen als Mieter für eine ähnliche Wohnung, schreiben die Ökonomen der Grossbank UBS in einem Bericht. Der Aufschlag für eine typische Wohnung betrage im nationalen Durchschnitt derzeit 7 Prozent. Doch werde sich dies bald ändern.

Denn die Zinsen sinken, während die Mieten stark steigen. Heute schon ist der Aufschlag, den Käufer bezahlen, deutlich tiefer als noch im Sommer 2023, als er gemäss UBS ungefähr 16 Prozent betrug. Und Ende 2024 werde das Kaufen von Wohneigentum sogar wieder günstiger sein als das Mieten.

Kaufen ist günstiger als Mieten: Das galt schon in den Jahren von 2008 bis Ende 2021, als die Schweizerische Nationalbank (SNB) ihren Leitzins ständig tiefer ansetzen musste und ab Ende 2014 gar unter 0 Prozent. Kaufen wurde vorübergehend wieder teurer als Mieten, als die SNB im Jahr 2022 eine Zinswende nach oben einleiten musste, um die Inflation wieder in den Griff zu bekommen.

Nun scheint diese Phase also schon wieder zu Ende zu gehen. Kaufen ist abermals günstiger als Mieten - sofern man das nötige Kapital dafür aufbringen kann. Dies können allerdings immer weniger Menschen, nachdem die Preise über 20 Jahre lang fast durchgehend gestiegen sind. (nav)

06:30 Uhr

Freitag, 7. Juni

Sammelklage gegen die Schweiz in New York

Vor einem Zivilgericht in New York ist im Zusammenhang mit dem Untergang der Credit Suisse eine Sammelklage eingereicht worden. Eingeklagt worden ist dabei die Eidgenossenschaft. Hinter der Klage steht die international grösste Wirtschaftskanzlei Quinn Emanuel. Sie vertritt eine Gruppe von Personen und Investoren.

Im Zentrum der Klage steht der Beschluss des Bundesrats vom 19. März 2023, per Notrecht nachrangige CS-Obligationen (sogenannte AT1-Anleihen) mit einem Gesamtwert von rund 17 Milliarden Franken auf Null abzuschreiben. Die Obligationäre wurden damit gegenüber den CS-Aktionären schlechter gestellt. Gemäss «Tages-Anzeiger» verlangen die Kläger eine Entschädigung von insgesamt 82 Millionen Franken.

Grund für die vergleichsweise tiefe Summe: Zur Sammelklage zugelassen sind nur betroffene Obligationäre, welche in der Schweiz noch keine Klage eingereicht haben. Hierzulande sind beim Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen Hunderte von Klagen gegen den bundesrätlichen Notrechtsbeschluss eingegangen, darunter auch von Grossobligationären wie etwa der Migros-Pensionskasse.

Gegenüber Radio SRF sagte Wirtschaftsrechtsprofessor Peter V. Kunz von der Universität Bern am Freitagmorgen, gemäss seiner Einschätzung seien die juristischen Argumente der Kläger relativ schwach. Eine Verurteilung der Schweiz aufgrund der vorliegenden Fakten halte er für eher unwahrscheinlich. (cbe)

15:40 Uhr

Donnerstag, 6. Juni

Saubere Energie übertrumpfen fossile Brennstoffe

Dieses Jahr werden die Investitionen in die weltweite Energieinfrastruktur erstmals 3 Billionen Dollar übertreffen, schreibt die Internationale Energieagentur (IEA) in ihrem neuesten Bericht. Ungefähr 2 Billionen davon würden in saubere Technologien fliessen wie erneuerbare Energien, Elektrovehikel, Nuklearenergie, Stromspeicherung, Netzwerke oder Wärmepumpen. Die übrige Billion Dollar gehe in Kohle, Gas und in Erdöl.

Damit seien die Investitionen in saubere Technologien fast doppelt so hoch gewesen wie jene in fossile Brennstoffe. Dies sei unter anderem deshalb möglich gewesen, weil die globalen Lieferketten wieder besser funktionierten und die Herstellkosten von sauberen Technologien stark gesunken seien. Vor allem die Fotovoltaik habe gigantische Summen angezogen. ( nav )

14:35 Uhr

Donnerstag, 6. Juni

Erstmals seit Inflationswelle: EZB senkt Zinsen

Mit einer Serie von Zinserhöhungen hat sich die EZB gegen die stark gestiegene Inflation gestemmt. Jetzt steuert die Notenbank um - obwohl die Teuerungsrate zuletzt wieder etwas angezogen hat.

Die Europäische Zentralbank (EZB) senkt nach ihrer beispiellosen Serie von Leitzinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation wieder die Zinsen im Euroraum. Nach knapp neun Monaten auf Rekordhoch verringern die Euro-Währungshüter den Einlagenzins, den Banken für geparkte Gelder erhalten, um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent. Das teilte die Notenbank in Frankfurt am Donnerstag im Anschluss an eine Sitzung des EZB-Rates mit. Zugleich wird der Zins, zu dem sich Kreditinstitute frisches Geld bei der Notenbank besorgen können, von 4,5 Prozent auf 4,25 Prozent gesenkt.

Volkswirte hatten mit einer Lockerung der geldpolitischen Zügel gerechnet, nachdem die Inflation sich deutlich abgeschwächt hatte. Zwar hat die Teuerung im Euroraum im Mai wieder etwas an Tempo gewonnen: Die Verbraucherpreise stiegen zum Vorjahresmonat um 2,6 Prozent nach 2,4 Prozent im April. Vom Rekordhoch bei 10,7 Prozent im Herbst 2022 ist die Inflation inzwischen aber weit entfernt. Höhere Teuerungsraten schmälern die Kaufkraft von Verbrauchern. Sie können sich dann für einen Euro weniger leisten.

Die EZB strebt für den Euroraum mittelfristig eine jährliche Inflationsrate von zwei Prozent an. Bei diesem Wert sehen die Währungshüter Preisstabilität gewährleistet. «Wir sind mit dem spürbaren Rückgang der Inflation zufrieden, aber der Weg zurück zur Preisstabilität ist holprig», hatte EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel unlängst ARD Plusminus und tagesschau.de gesagt.

Um die nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine stark gestiegene Inflation in den Griff zu bekommen, hatte die EZB seit Juli 2022 zehnmal in Folge die Zinsen nach oben geschraubt, ehe sie eine Pause einlegte. Kredite werden damit teurer. Das kann die Nachfrage bremsen und hohen Teuerungsraten entgegenwirken. Teurere Finanzierungen sind zugleich eine Last für die Wirtschaft und Privatleute, die sich Geld leihen wollen. Das kann die Konjunktur bremsen. ( dpa )

10:22 Uhr

Donnerstag, 6. Juni

Steiner AG reicht Gesuch für provisorische Nachlassstundung ein

Die Steiner AG hat beim Bezirksgericht Zürich ein Gesuch für eine provisorische Nachlassstundung eingereicht. Das geht aus einer Mitteilung des Immobiliendienstleisters hervor.

Das Unternehmen sieht sich demnach mit einem Liquiditätsengpass konfrontiert, den es auf den Ausstieg aus dem Generalunternehmer-Geschäft zurückführt. «Um zu verhindern, dass diese Risiken das profitable und erfolgreiche Geschäft der Immobilienentwicklung beeinträchtigen, hat die Steiner AG beim Gericht eine provisorische Nachlassstundung für vier Monate beantragt», heisst es weiter. Ziel dieser Massnahme sei es, die Position aller Beteiligten, insbesondere der Gläubiger, zu stärken.

Die Steiner AG beschäftigt rund 160 Mitarbeitende und führt derzeit nach eigenen Angaben Immobilienentwicklungsprojekte im Wert von rund 5 Milliarden Franken. Im Verwaltungsrat findet sich auch FDP-Mann und Profi-Verwaltungsrat Andreas Schmid, der unter anderem 23 Jahre lang Präsident der Flughafen Zürich AG war. ( cri, chm)

09:25 Uhr

DONNERSTAG, 6. Juni

Neuer Rekord im Wintertourismus

Das Bundesamt für Statistik vermeldete am Donnerstag die Hotelübernachtungen in der Wintersaison 2023/24. Demnach habe die Schweizer Hotellerie den Rekord von 2022/23 nochmals übertroffen und mit 18,0 Millionen Logiernächten einen «neuen historischen Höchstwert» erreicht. Gegenüber der Vorjahresperiode war es eine Zunahme von 2,9 Prozent bzw. von 504'000 Logiernächten.

Das Wachstum kam vor allem von der ausländischen Nachfrage, die um 6,0 Prozent auf 8,7 Millionen Logiernächte zunahm (+491'000 Logiernächte). Hingegen stieg die inländische Nachfrage nur wenig, und zwar um 0,1 Prozent beziehungsweise 13'000 Logiernächte. Damit wurden 9,3 Millionen Logiernächten erreicht und der bisherige Rekordwert der letzten Wintersaison wurde knapp überschritten. (nav)

09:10 Uhr

Donnerstag, 6. Juni

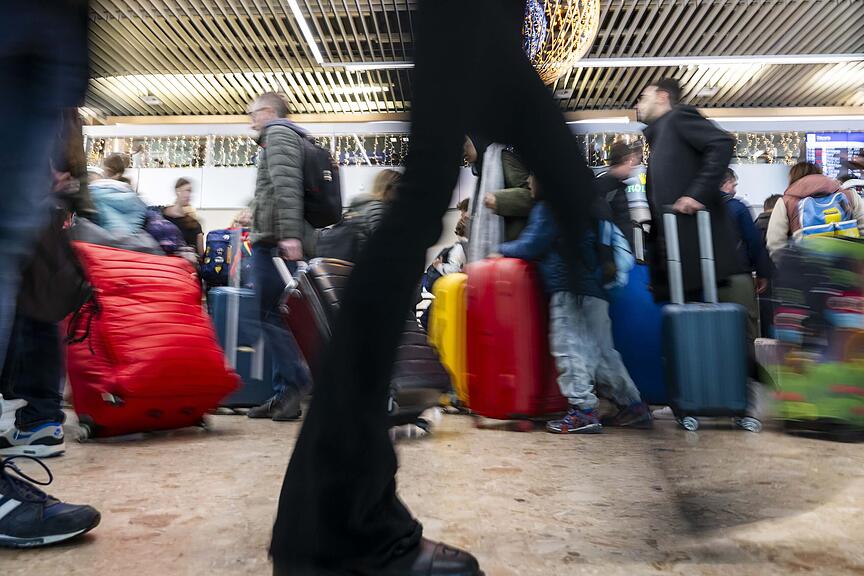

Die Schweizer Bevölkerung im Reisefieber

Trotz Inflation und gestiegenen Reisekosten grassiert in der Schweiz das Ferienfieber. Gemäss einer repräsentativen Umfrage des Online-Vergleichsportals Comparis wollen 92 Prozent der Erwachsenen in diesem Jahr mindestens einmal in die Ferien verreisen, mehr als die Hälfte sogar dreimal. Die Hälfte der Schweizer Bevölkerung gibt an, für den längsten Urlaub mehr als 1000 Franken auszugeben. «Das hohe Lohnniveau in der Schweiz ermöglicht es den meisten Menschen, mehrmals im Jahr zu verreisen. Trotz gestiegener Preise sind die Reisekosten im Verhältnis zum Einkommen gering», sagt Comparis-Mobilitätsexperte Adi Kolecic. Die meisten grossen Ferien verbringen die Schweizerinnen und Schweizer im Ausland. (kä)

8:42 Uhr

Donnerstag 6. Juni

Arbeitslosenquote im Mai weiter bei 2,3 Prozent

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) hat am Donnerstag die Arbeitslosenzahlen für den Monat Mai veröffentlicht. Die Arbeitslosigkeit erhöhte sich demnach gegenüber dem Vorjahresmonat um 17'389 Personen. Das entspricht einer Zunahme um 19.7 Prozent. Das war jedoch nicht genug, um auch die Arbeitslosenquote zu erhöhen, diese verblieb bei 2.3 Prozent. Das Seco berichtet über die registrierte Arbeitslosigkeit. Gemeint sind damit Arbeitslose, die bei den regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) registriert sind. (nav)

13:06 Uhr

Dienstag, 4. Juni

Migros verkauft ihr Brillen- und Hörgeräte-Geschäft

Der Ausverkauf bei der Migros geht weiter. Der Detailhändler veräussert seine Tochtergesellschaft Misenso, die an 25 Standorten Brillen und Hörgeräte verkauft, an die Neuroth-Gruppe. Misenso bleibe als Marke und eigenständiges Unternehmen bestehen, heisst es in einer Medienmitteilung. Zudem werde die geplante Expansion an weiteren Migros-Standorten fortgeführt.

Als treibende Kräfte hinter Misenso gelten Ex-Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen und seine ehemalige Personal- und Kommunikationschefin Sarah Kreihenbühel. Letztere war 2018 vom Hörgeräte-Riesen Sonova zur Migros gestossen. Fünf Jahre später verliess sie die Genossenschaft - kurz vor dem Abgang Zumbrunnens - und wechselte zum Industriekonzern Kühne + Nagel.

Misenso wurde 2020 gegründet und beschäftigt rund 200 Mitarbeitende, in erster Linie in so genannten Shop-in-Shops in Migros-Supermärkten sowie in eigenen Geschäften in Migros-Einkaufszentren. Die Neuroth-Gruppe mit Sitz in Graz, Österreich, blickt derweil auf eine 115-jährige Geschichte zurück, ist europaweit tätig und betreibt allein in der Schweiz rund 85 Hörcenter.

Die Migros betont, dass der Gesundheitsbereich für sie auch nach dem Verkauf von Misenso eines der vier strategischen Geschäftsfelder bleibt, neben Lebensmitteln, «Non Food» und Finanzdienstleistungen. So verfolge die Medbase-Gruppe eine Wachstumsstrategie mit Fokus auf die integrierte medizinische Grundversorgung. (bwe)

09:46 Uhr

Dienstag, 4. Juni

Grossauftrag für Stadler aus Ungarn

Der Ostschweizer Schienenfahrzeughersteller Stadler hat kürzlich aus Ungarn einen Auftrag zur Lieferung von neun elektrischen Intercityzügen des Typs Flirt erhalten. Der Wert beträgt laut einer Veröffentlichung im EU-Amtsblatt 165,5 Millionen Euro (162 Millionen Franken). Der Vertrag mit dem Bahnbetreiber Gysev enthält zudem eine Option zur Lieferung von bis zu vier zusätzlichen Zügen.

Stadler muss das erste Fahrzeug binnen 36 Monaten liefern. Gysev will die Züge ab 2027 auf den Strecken Budapest–Sopron und Budapest–Szombathely einsetzen. Sie sollen später auch für den Verkehr in Österreich zugelassen werden. Die Aluminium-Wagenkasten der fünfteiligen Züge werden in Stadlers ungarischem Produktionswerk in Szolnok gefertigt.

Finanziert wird der Kauf der Züge durch Gysev mit Hilfe eines Darlehens der Europäischen Investitionsbank (EIB). Gysev betreibt bereits eine Flotte von 20 Stadler-Flirt, die zwischen 2013 und 2018 beschafft worden sind. Weitere 123 Flirt sind bei der staatlichen ungarischen Bahngesellschaft MÁV-Start im Einsatz. (T.G.)

09:01 Uhr

Dienstag, 4. Juni

Post: 1,7 Prozent mehr Lohn

Die Post hat sich mit den Personalvertretungen von Syndicom und Transfair auf eine Lohnerhöhung rückwirkend per 1. April geeinigt. Für generelle und individuelle Lohnmassnahmen stehen insgesamt 1,7 Prozent der Lohnsumme zur Verfügung. Das teilte die Post am Dienstag mit. Der Mindestlohn steigt um 893 Franken auf rund 4100 Franken pro Monat. Die Ober- und Untergrenzen der Lohnbäder im Gesamtarbeitsvertrag (GAV) werden um 1,7 Prozent angehoben.

Von den Lohnerhöhungen betroffen sind rund 28'300 Mitarbeitende, die dem GAV unterstehen - davon 25'500 bei der Post und 2'800 bei Postfinance. Parallel zu den Lohnverhandlungen finden weiterhin Gespräche der Sozialpartner zu einem neuen GAV statt. (ehs)

08:37 Uhr

Dienstag, 4. Juni

Inflation steigt wieder

Im Mai sind die Preise der im Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) zusammengefassten Güter um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Gegenüber dem Vorjahresmonat betrug die Teuerung 1,4 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Schon im April war die Teuerung gegenüber dem Vorjahresmonat auf diesem Niveau. Der LIK erreichte im Mai den Stand von 107,7 Punkten (Dezember 2020 = 100).

Der Anstieg sei auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, unter anderem auf die höheren Preise für Wohnungsmieten und Pauschalreisen ins Ausland. Ebenfalls gestiegen seien die Preise für diverse frische Gemüse sowie für Benzin. Gesunken seien hingegen die Preise für Heizöl, ausländischen Rotwein oder die Parahotellerie.

Der Mietpreisindex stieg im Mai 2024 im Vergleich zum Vorquartal um 1,0 Prozent und gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal um 3,4 Prozent. Die Anhebung des Referenzzinssatzes für Mietverhältnisse im Juni und Dezember 2023 ziehe Mietpreissteigerungen nach sich, heisst es in der Mitteilung des BFS. Die zweite Erhöhung wirke sich nun im Mai 2024 erstmals auf die Resultate des Mietpreisindexes aus, der ebenfalls in den LIK einfliesst. 19 Prozent der im Mai neu erfassten Mietverhältnisse wiesen demnach eine Mietpreiserhöhung aus. (ehs)

08:13 Uhr

Dienstag, 4. Juni

Mehr Umsatz bei Burckhardt Compression

Der Kompressorenhersteller Burckhardt Compression vermeldet gute Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023: Der Umsatz stieg um 18,4 Prozent auf 982,0 Millionen Franken, der Betriebsgewinn (Ebit) um 27,8 Prozent auf 121,4 Millionen Franken und der Gewinn pro Aktie um 29,0 Prozent auf 26.63 Franken. Das Unternehmen aus Winterthur schlägt nun eine Dividende von 15.50 Franken pro Titel vor, was einer Steigerung von 29,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Rückläufig war der Bestelleingang: Er ging um 11,3 Prozent auf 1,1 Milliarden Franken zurück. Um Währungseffekte bereinigt betrug das Minus 6,2 Prozent. Laut der Mitteilung vom Dienstag habe eine «Normalisierung der aussergewöhnlich hohen Aktivitäten» stattgefunden, die im Vorjahr im Zusammenhang mit Flüssigerdgas-Tankern im Marinesegement beobachtet worden seien.

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Burckhardt mit einem Umsatz zwischen 1,0 und 1,1 Milliarden Franken. Die Ebit-Marge soll sich auf einem ähnlichen Niveau wie vergangenes Jahr bewegen. Die Umsatzprognose für das Jahr 2027 wurde um 100 Millionen Franken auf 1,2 Milliarden Franken erhöht.

Die 1844 gegründete Burkchardt Compression ist im Bereich der Kompressorlösungen für Energieversorger tätig. Die Systeme des Unternehmens werden etwa in den Bereichen Chemie, Gastransport oder Wasserstoff-Mobilität eingesetzt. Burckhardt beschäftigt in über 80 Ländern gut 3200 Mitarbeitende. (ehs)

06:37 Uhr

Dienstag, 4. Juni

Finma-Chef will «Naming and Shaming»

Der neue Chef der Schweizer Finanzmarktaufsicht (Finma) Stefan Walter will mehr Kompetenzen und Instrumente für seine Behörde. Das brauche es, um in der Aufsicht effektiv zu sein, sagt er der NZZ . Im Extremfall müsse die Finma die Möglichkeit haben, einzelne Personen verantwortlich zu machen und «wenn nötig, zu entfernen». Die Finma stand nach dem Untergang der Credit Suisse in der Kritik, nicht früh und entschieden genug eingegriffen zu haben.

Zwar kann die Finma bereits heute hochrangigen Bankvertretern die Gewähr entziehen. Diese können dann einzelne Positionen nicht mehr wahrnehmen. Die Hürde, um einzelnen Personen Verantwortung zuzuweisen, ist laut Walter aber «sehr hoch». Darum brauche es ein «Senior-Manager-Regime», um früher und stärker eingreifen zu können, wenn Warnsignale vorliegen. Damit könne man die verantwortliche Person im Management direkt angehen und auch auf die Vergütung einzelner Manager Einfluss nehmen.

Zudem fordert die Finma, dass sie Bussen gegen einzelne Banken aussprechen kann. Diese müssten hoch genug sein, um nicht einfach als Teil des Geschäftsaufwandes verbucht werden zu können, sagt Walter. Sie müssten veröffentlicht werden können, um einen «Naming and Shaming»-Effekt zu haben. (ehs)

12:16 Uhr

Montag 3. Juni

Reiseveranstalter FTI meldet Insolvenz an

Europas drittgrösster Reisekonzern FTI ist in die Pleite gerutscht. Die FTI Touristik GmbH, Obergesellschaft der FTI Group, stelle beim Amtsgericht München einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, teilte das Unternehmen mit. «Derzeit wird mit Hochdruck daran gearbeitet, dass die bereits angetretenen Reisen auch planmässig beendet werden können». Noch nicht begonnene Reisen würden voraussichtlich ab morgigen Dienstag nicht mehr oder nur teilweise durchgeführt werden können. Vom Insolvenzantrag unmittelbar betroffen ist den Angaben zufolge zunächst nur die Veranstaltermarke FTI Touristik. In der Folge würden aber auch für weitere Konzerngesellschaften entsprechende Anträge gestellt. (dpa)

11:06 Uhr

Montag, 3. Juni

Kurt Fuchs verlässt Postfinance im Mai 2025

In der Geschäftsleitung bei Postfinance kommt es wieder zu einem Wechsel: Der langjährige Finanzchef und Übergangs-CEO Kurt Fuchs hat per Mai 2025 seinen vorzeitigen Rücktritt erklärt, wie das Tochterunternehmen der Post am Montag bekannt gab. Fuchs hatte diesen Schritt gemäss Postfinance «seit längerer Zeit geplant» und entschieden, dass mit Beginn der neuen Strategieperiode der richtige Zeitpunkt gekommen sei.

Bereits per Juli 2024 gibt Fuchs den CEO-Posten ab. Dann übernimmt, wie schon früher bekannt gegeben, Beat Röthlisberger den Chefposten. (fv)

09:11 Uhr

Montag, 3. Juni

Roaming: Swisscom am günstigsten

In den Ferien gehört das Surfen und Telefonieren mit dem eigenen Smartphone für viele dazu. Dabei können allerdings hohe Roaming-Kosten entstehen. Der Vergleichsdienst Moneyland hat die Angebote Schweizer Telekom-Firmen verglichen. Der Referenzfall waren Kundinnen und Kunden, die innert eines Jahres viermal in EU-Länder verreisen: für zwei Wochen in die Sommerferien, eine Woche in die Herbstferien und zwei viertägige Städtereisen. Dabei unterstellt der Vergleichsdienst ein verbrauchtes Datenvolumen von 6 Gigabyte und 120 Minuten Telefonate.

Im Vergleich schneidet die Swisscom am günstigsten ab. Für die Nutzung entstehen Kundinnen und Kunden des grössten Anbieters Kosten von 86.60 Franken. Auf Platz zwei folgt Swype, ein Digital-Ableger von Sunrise. Dort werden 87 Franken fällig. Das Aldi-Abo schafft es mit Kosten von 89.60 Franken ebenfalls aufs Podest, unter 100 Franken Kosten entstehen zudem bei den Anbietern M-Budget und Wingo. Deutlich teurer ist Sunrise, wo 139.50 Franken fällig werden. Wer ein Yallo-Prepaid-Abo besitzt, bezahlt gar 160 Franken, Kundinnen und Kunden mit einem Lebara-Abo müssen 170 Franken auf den Tisch legen.

Bei manchen Anbietern hängen die Kosten laut dem Artikel aber auch stark vom jeweiligen EU-Land ab. Dazu gehört etwa Salt. Die Kosten seien bei der Nummer 3 aber «in jedem Fall eher hoch»: «Kundinnen und Kunden bezahlen für den Warenkorb je nach Land zwischen 133.50 und 367.90 Franken».

Der Vergleich mit den Vorjahren zeige zudem, dass die Preise bei vielen Anbietern gesunken sind. So seien die Datenroaming-Pakete von Sunrise 22,8 Prozent günstiger als noch im Sommer 2023. Auch M-Budget und Wingo hätten die Preise spürbar reduziert.

Den vollständigen Vergleich hat Moneyland online veröffentlicht . (ehs)

08:18 Uhr

Montag, 3. Juni

Keine höheren Mieten – Referenzzinssatz bleibt unverändert