Carmen Rogenmoser

Carmen Rogenmoser

Motorenlärm statt erholsame Ruhe: Auch das gehört zum Wald. Denn dieser ist mehr als Erholungs- und Schutzgebiet. Er ist auch Arbeitsplatz. «Die Tätigkeiten im Wald sind vielfältig und richten sich nach der Jahreszeit», erklärt Martin Ziegler, Leiter des kantonalen Amtes für Wald und Wild. Im Herbst und Winter dominiert die Holzernte. Vor dem Fällen der Bäume sind präzise Vorbereitungen notwendig: Die Forstwarte sperren die Umgebung ab, beurteilen die Bäume nach verschiedenen Kriterien und bestimmen die genaue Fällrichtung. Anschliessend wird die richtungsweisende Fällkerbe mit der Motorsäge aus dem Wurzelanlauf gesägt. Der Fällschnitt bringt den Baum schliesslich zu Fall. Er wird entastet, in marktgerechtes Sortiment eingeschnitten und per Forsttraktor oder Seilkran – oder wie im Ägerital einzigartig per Seeweg (siehe Box unten) – an den Lagerplatz transportiert. Gearbeitet wird im Freien. Das Wetter ist oft unerbittlich. Die Forstwarte, Förster und Lehrlinge müssen einiges aushalten. Und sie müssen sichtbar sein. Daher die leuchtend orangefarbene Kleidung.

Eine risikoreiche Arbeit

Angenehmer ist die Arbeit in der Natur vom Frühling bis Herbst. Dann widmen sich die Forstarbeiter der Jungwaldpflege. «Stehen junge Bäume zu dicht, werden einzelne entfernt», sagt Martin Ziegler. Wo Waldbäume nicht von sich aus keimen, werden junge Bäume gepflanzt. Weitere Aufgaben sind der Bau und Unterhalt von Wegen und Erholungseinrichtungen, Hang- und Bachverbauungen sowie die Neophytenbekämpfung. Im Kanton Zug gibt es sechs Forstbetriebe mit 55 Beschäftigten, davon sind 13 Lehrlinge. Zusätzlich sind im Kanton elf Forstunternehmen mit insgesamt 32 Beschäftigten tätig. Die typischen Arbeitsmittel sind neben der lautstarken Motorkettensäge Axt oder Fällkeil.

Der Umgang mit dem Werkzeug, der unberechenbaren Natur und den hohen Bäumen ist oft gefährlich. Jährlich kommt es schweizweit zu rund 1700 Berufsunfällen, die schwersten ereignen sich laut der Suva beim Fällen von Bäumen. Umso wichtiger sei das Einhalten von Regeln für Waldarbeit, wie auch Martin Ziegler betont:

«Insbesondere die Holzernte und dessen Transport an den Lagerplatz ist eine risikoreiche Arbeit.»

Zehn Regeln der Suva begleiten die Forstarbeiter. Darunter etwa, dass nicht alleine gearbeitet werden darf, dass man sich nicht unter Lasten aufhalten soll, dass sichere Arbeitsmittel eingesetzt werden, und dass Lernende betreut werden.

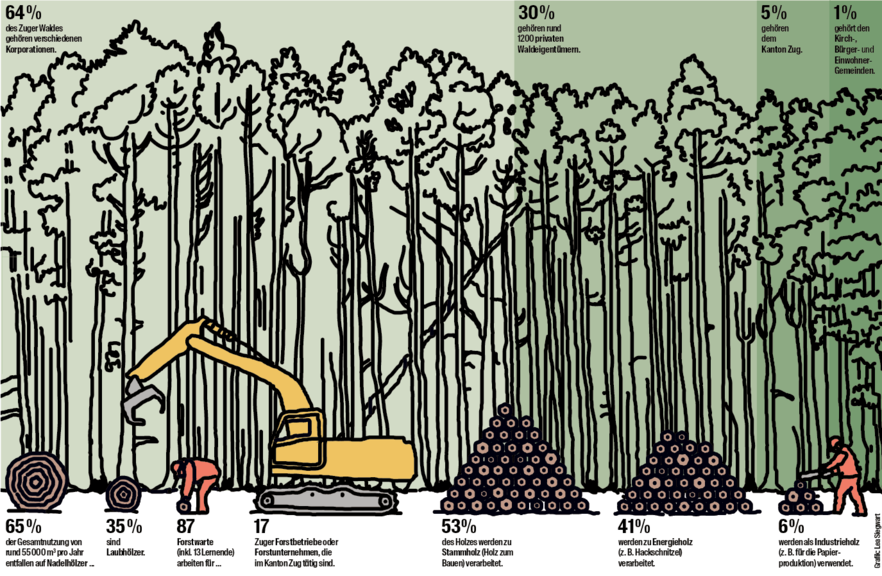

Der Wald, mehr als nur Holzlieferant

Rund 28 Prozent der Kantonsfläche sind bewaldet. 6371 Hektaren Wald gibt es auf Zuger Boden. 30 Prozent dieser Fläche ist Privatwald. Ein Grossteil der gesamten Waldfläche ist Eigentum der Korporationen (64 Prozent), des Kantons (5 Prozent) oder der Kirch-, Bürger- und Einwohnergemeinden (1 Prozent). «Wald ist Natur und kein von Menschenhand geschaffenes Werk», so Ziegler. «Folglich sind mit Waldbesitz grundsätzlich keine Verantwortlichkeiten oder Aufgaben verbunden.» Nur in Ausnahmefällen gibt es eine Bewirtschaftungspflicht. Ganzflächig gilt das Kahlschlagverbot und ein Nachhaltigkeitsgebot. Das bedeutet, es darf nicht mehr Holz genutzt werden als nachwächst. Ausserdem wird eine standortgerechte, widerstandfähige und anpassungsfähige Bestockung angestrebt. Doch nicht nur Holz wächst im Wald. Er schützt als Schutzwald vor Naturgefahren, ist Lebensraum von unzähligen Tier- und Pflanzenarten und dient den Menschen zur Erholung.

Rund zwei Drittel des Zuger Waldes erfüllen eine dieser Funktionen in besonderem Ausmass. Der Rest gilt als multifunktionaler Wald.

«Holz fällt nicht nur bei der Pflege von Wäldern ohne Vorrangfunktion an, sondern auch bei der Waldpflege zugunsten einer Waldfunktionserfüllung»,

erklärt Martin Ziegler. Die jeweilige Holznutzungsmenge entspreche ziemlich genau dem Waldflächenanteil der Waldfunktion. Somit gebe es in Zug keinen eigentlich reinen «Forstwald». 50 000 bis 60 000 Kubikmeter Holz wird jährlich genutzt. 65 Prozent davon entfallen auf Nadel- und 35 Prozent auf Laubholz. Die Hälfte des Zuger Holzes wird als Stammholz, zum Beispiel als Bauholz, verarbeitet, und rund 40 Prozent als Energieholz, etwa Holzschnitzel. 6 Prozent werden zu Industrieholz unter anderem in der Zellstoff- und Zelulosefaserindustrie, etwa als Papierholz, verarbeitet:

Thematisiert wird immer wieder der tiefe Holzpreis. Das Schlagen der Bäume lohne sich kaum mehr, heisst es etwa. Was das genau bedeutet, erklärt Martin Ziegler folgendermassen: Seit 1960 ist das Rundholz ein international frei handelbares Industrieprodukt. Die Schweiz ist Teil des europäischen Holzmarkts. «Das Holz kann ausserhalb der Schweiz mehrheitlich günstiger produziert, beziehungsweise geerntet werden.» Die meisten Länder würden über keine Kahlschlagverbote verfügen, zudem sei das Waldeigentum grösser und die topografischen Verhältnisse lassen eine stärkere Mechanisierung zu, führt der Fachmann aus. Hinzu komme das hohe Lohnniveau der Schweiz.

Massnahmen zur Waldfunktionserfüllung

Vor knapp 30 Jahren, mitten im Strudel des sinkenden Holzpreises nach dem Sturmereignis Vivian, entschied das Bundesparlament, auch Nichtholzleistungen des Waldes anzuerkennen. «1991 löste das Bundesgesetz über den Wald das Forstpolizeigesetz von 1876 ab. Von den Kantonen wurde die Ausscheidung von Wäldern mit Vorrangfunktionen wie Schutz vor Naturgefahren und Waldnaturschutz verlangt», sagt Ziegler. Gezielte Massnahmen zur Waldfunktionserfüllung seien im öffentlichen Interesse und werden mit Beiträgen durch den Bund und Kanton unterstützt. «Dieses Beitragswesen hält den sinkenden Holzerlösen entgegen.» Heute bilden sie zusammen mit dem Holzverkauf die ökonomische Basis von Forstbetrieben.

Martin Ziegler wagt den Blick in die Zukunft der Forstarbeiter: Voraussichtlich werde die Bedeutung der Waldfunktionen und der allgemeinen Waldökosystemleistungen weiter zunehmen, meint er. «Die Holznutzung wird auch künftig eine Kernaufgabe bleiben. Der Förster wird sich wohl stärker zu einem ‹Waldökosystempfleger› entwickeln.»

Kommentare

Zu diesem Thema wurden noch keine Kommentare geschrieben.